点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报记者 尚文超

近年来,一种新型的旅游形式——“科创游”悄然兴起。它以科技为核心,将企业生产、科研探索与旅游体验深度融合,成为公众近距离感知科技魅力、提升科学素养的重要窗口。

从合肥的智能工厂到杭州的人工智能小镇,从北京的中关村壹号到敦煌的沉浸式体验空间,各地正通过政策引导、资源整合与业态创新,探索“科创游”的发展路径。在科创游的背景下,科技不再只是实验室里的冰冷术语,而是化作可触摸的体验、可感知的惊喜。科创游悄然改变着人们与科技的对话方式,不仅为城市注入新活力,更为全民科学教育提供了新场景。

参观者在贵州平塘国际天文体验馆参观。新华社发

在四川成都彭州市的“种子银行”内,参观者在拍摄这里的蔬菜种子。新华社发

5月17日,游客在湖南衡阳船山钟表博物馆内参观。新华社发

游客在北京经开区的机器人大世界内参观。新华社发

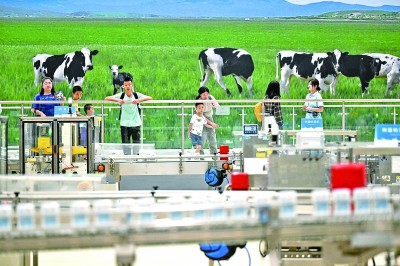

游客在内蒙古呼和浩特市伊利现代智慧健康谷液态奶全球智造标杆基地参观。新华社发

从“硬核科技”到“全民课堂”

“科创游”的兴起,既源于公众对科技的好奇与向往,也得益于我国科技产业的快速发展。

近年来,人工智能(AI)、量子计算、航空航天等领域的突破性成果频出,激发了大众探索科技的热情。国家统计局发布的数据显示,2024年我国公民具备科学素质的比例达到15.37%,较上一年增长了1.23个百分点。而科创游的普及正是这一提升的“隐形推手”之一,它将“高冷”的科技轻轻推到人们面前。

作为综合性国家科学中心,合肥依托大科学装置、科技企业等资源,打造了“科技创新看合肥,科普研学到合肥”的城市品牌。

2024年,合肥接待科创科普游客430余万人次,同比增长17.2%,省外研学游客数占比由过去的5%提升到现在的17.5%。例如,蔚来智能工厂通过开放冲压、车身、涂装和总装四大工艺车间,设立“魔方车辆存取平台”“飞地智能装配岛”等8大打卡点,累计吸引超13万人次参观打卡,成为工业旅游与科技普及的典范。游客不仅能目睹全自动生产线的高效运转,还能在互动展厅体验新能源汽车的智能化设计,将抽象的“智能制造”转化为可触摸的科技场景。

在杭州未来科技城,人工智能小镇汇聚了众多AI领域的创新企业和研发机构,构建起浓厚的产业生态与创新氛围。这里不仅是创业者实现梦想的“孵化器”,也成为公众感知人工智能前沿的重要窗口。

通过开放AI产品展示厅、人机互动体验区等项目,游客可近距离接触智能机器人、体验人脸识别、语音交互等技术应用,直观感受AI如何赋能日常生活。人工智能小镇的建设不仅是孵化技术和企业,更要让科技“走出实验室”,成为公众可感知、可参与的体验。

从“知识传递”到“兴趣激发”

与传统课堂教育不同,“科创游”以沉浸式体验为核心,通过场景化、互动化的设计,将复杂的科学原理转化为生动的实践认知。

在北京经开区的小米汽车工厂,游客可亲眼见证700余台机器人协同作业,每76秒下线一台新车的“智造奇迹”;在蓝箭航天研发中心,游客甚至能亲手操作火箭零部件,体验航天工程师的日常。这种“眼见为实”的体验,让游客尤其是青少年对科技产生强烈共鸣。

“孩子参观后,从‘被动学习’变成了主动追问‘为什么’,这种转变是其他方式难以实现的。”一位家长感慨道。

合肥的“研学旅游课程设计大赛”联合高校与企业,开发了涵盖人工智能、量子通信等领域的近百条研学线路。学生在科大讯飞人工智能馆参与语音识别实验,在科学岛近距离观察“人造太阳”装置,通过实践理解科技如何改变生活。这种“学研游”一体化模式,不仅提升科学认知,更潜移默化地塑造创新思维,为未来职业选择埋下种子。

同质化现象须警惕

尽管发展前景广阔,科创旅游业仍面临着多重现实挑战。比如资源分散且整合难度较高,部分科研机构因涉密限制无法对外开放,形成资源壁垒;产品同质化现象逐渐显现,一些城市盲目模仿导致特色缺失;盈利模式较为单一,主要依赖门票收入与政府补贴的现状也制约着行业可持续发展等。

如何突破这一困境?各地已展开积极探索,通过建立区域协同机制、深挖在地科创特色、开发多元商业形态等创新举措,正在为行业升级开辟新路径。一些地方由政府统筹,出台规划,引领科创游发展。合肥编制《合肥都市科创文化休闲旅游圈发展规划》,培育近300家科创基地,并推出“科学艺术周”“公众科学日”等活动,形成“政策+活动+线路”的组合拳。甘肃则通过“一部手机游甘肃”平台整合文旅数据,串联景区、博物馆与科技企业,打造数字化生态圈。

还有一些地方进行跨界合作,让科技与旅游深度嫁接。杭州桐庐县与城西科创大走廊共建“特别合作园”,探索“杭州研发+桐庐制造”模式,将民宿集群升级为“科创岛”,吸引创新团队入驻。北京经开区则联合小米、蓝箭航天等企业,设计工业科技旅游主题路线,将生产线变为“网红打卡点”。

一些地方从体验创新入手,让观众从“参观”到“参与”,深入投入其中,丰富受众体验。敦煌研究院的“智慧旅游沉浸式体验空间”通过VR技术重现莫高窟壁画创作过程,游客可化身“古代画匠”参与互动;大庆市推出“石油宝藏探险家”研学项目,让学生模拟油田勘探,在游戏中掌握地质知识。这类项目突破单向科普,以参与感强化记忆点。

要让科创游真正成为科学素养的“助力器”,还需构建多方协同的生态系统:比如在人才培养发方面,需要培育既懂科技又擅讲解的复合型人才。在品牌塑造层面,要避免同质化,挖掘地域特色。如西安以“兵马俑数字体验馆”融合历史与科技,合肥则以“大科学装置”凸显前沿优势;市场化运营更需要创新思维,探索“科技+文创”衍生品开发。大庆博物馆借势冰河世纪考古发现,打造“猛犸象光影乐园”项目,通过AR交互、体感识别等技术,吸引大批游客。这些实践表明,只有通过政产学研的深度协作,才能让科创资源转化为看得见、摸得着、带得走的科学启蒙载体。

“科创游”的终极目标,不仅是展示科技成果,更是培育公众的科学精神与创新意识。当孩子们在合肥的量子实验室发出惊叹,当游客在人工智能小镇感受科研魅力,当青少年通过VR“登陆火星”——这些瞬间,正是科技与人文交融的生动注脚。未来,随着更多城市加入探索,科创游或将成为中国创新文化的“新名片”,为全民科学素养提升注入持久动力。

《光明日报》(2025年09月17日 07版)