点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:陈 镭,系北京市社会科学院助理研究员

最近一年,多部久负盛名的拉美文学作品被搬上银幕。哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯的《百年孤独》首次被改编为影视剧,墨西哥作家胡安·鲁尔福的《佩德罗·巴拉莫》和劳拉·埃斯基韦尔的《恰似水之于巧克力》时隔多年后重新翻拍,这三部作品均为魔幻现实主义文学的代表作。除此之外,阿根廷科幻漫画《永航员》拍摄了真人版剧集,还有更多改编项目已经进入筹备阶段,掀起了一轮拉美经典作品影视化的热潮。

《佩德罗·巴拉莫》剧照 资料图片

魔幻现实主义:历史内涵与人文景观

“魔幻现实主义”一词诞生于欧洲美术界,德国艺术评论家弗朗茨·罗1920年首次提出该概念时,是用来概括一场以古典技法描绘事物,却表现奇幻主题的绘画运动。20世纪五六十年代,魔幻现实主义概念成为文学批评的重要工具,尤其是指受现代主义影响的拉美当代文学。这一文学流派在写作背景、叙述对象、叙事策略、象征系统等方面特点鲜明,构筑了独特的审美世界。

20世纪50年代到70年代初,拉美国家通过工业优先和进口替代政策,实现了20多年经济的稳定增长,尤其是墨西哥和巴西经济发展迅速,带动了文化繁荣。作家们面临重构文化身份、重塑话语体系的重要任务,他们植根本国历史、地理和文化土壤,开始在作品中融入民间信仰、神话传说和超自然事件,阿根廷作家博尔赫斯便是最早的引领者。这种混合使拉美小说呈现出各种“奇观”,而且这些“奇观”是作为普通人的日常生活场景来描绘的,不同于神话小说、英雄史诗的想象。

与此相应,这一流派的作家在叙述各种奇异事件时,往往使用平静的语调,模糊了现实与虚构的边界。另一个叙事策略是突破传统的线性结构,表现为事件的跳跃、循环或碎片化排列。马尔克斯1982年领取诺贝尔文学奖时说,他不想用欧洲人的标准来解释美洲大陆的现实。

小说里的“奇观”并非野史秘闻,它们组成了功能多样的象征系统:有的象征从整体结构上把抽象的主题具象化,使读者更容易把握其规律,例如《百年孤独》用布恩迪亚家族的命运轮回来象征哥伦比亚在地缘隔离和殖民主义双重作用下的封闭困境;有的象征是把社会问题夸张变形,变成奇异的自然现象,引起人们的重视,如《百年孤独》描写一场席卷马孔多的失眠症,人们先是彻夜狂欢,然后开始遗忘物品名称和彼此的身份,这实际上是拉美社会在步入现代时发生历史记忆断裂的隐喻;有的象征带有符号性质,把传统民俗文化融入当代社会,重构集体记忆或反映文化身份的复杂性,如在《恰似水之于巧克力》中,厨艺和食物被赋予神奇的功能,作家在现代女性身份认同中加入墨西哥传统的万物有灵观念,表现出一种既不激进也不保守的女性观;还有一些象征超越民族寓言层面,指向人类普遍的生存困境,体现了作家的哲学思考。由自然现象、人物行为、器物等多种元素组成的象征系统增加了小说的表现力和可读性,让主题的表达更加含蓄深刻。

拉美魔幻现实主义美学在《百年孤独》《佩德罗·巴拉莫》和《恰似水之于巧克力》中有各具特色的表达。这些小说不仅承载着丰富的历史内涵和人文景观,更以错综的叙述方式和人物关系组成文学迷宫。

《佩德罗·巴拉莫》:多声部叙述

1955年出版的《佩德罗·巴拉莫》是拉美魔幻现实主义的先驱之作,它对马尔克斯创作《百年孤独》具有启发意义。这部小说的叙事较为复杂,以第一人称“我”(胡安)的自述开始,背景设在经历了1910—1917年资产阶级革命和20世纪20年代克里斯特罗战争之后的墨西哥乡镇。主人公“我”为完成母亲的遗愿,只身前往小镇科马拉(意为饼铛、火盆)寻找从未谋面的生父,遇到了许多古怪的人物。通过他们的对话、自述和回忆,他逐渐了解到生父佩德罗曾是这里的霸主,依靠土地垄断和暴力手段控制着当地人,还派心腹混入革命队伍。这场革命并未给农民带来实质性的好处,反而引起了社会动荡,整座小镇最后变成废土,胡安一路上遇到的几乎都是亡魂。小说表面上在讲述佩德罗的爱情悲剧,实际上反映了地主与农民的矛盾、联邦军队与地方武装的对抗,以及底层社会秩序的崩溃。

了解墨西哥民俗文化、看过动画片《寻梦环游记》的观众对这种场景应该不会感到陌生。小说最大的魅力不在于人鬼同途的设定,而在于不断变化的、由不同角色接力的叙述,营造了往事如烟的迷离感,又逐渐拨开云雾、拼合出佩德罗的完整形象。小说经过大约五千字的“我”的自述之后,交替出现用第三人称叙述的故事主干和其他角色的回忆。主干部分隐蔽的叙述者实际上与“我”有一种对话关系,仿佛后者在对一位田野调查的学者交代前情。随着小说的推进,读者得知此刻正在讲话的“我”也已经葬身小镇,第一人称叙述部分是人物的回忆实录。

《佩德罗·巴拉莫》书封 资料图片

讲述佩德罗这样一位封建父权制时代的墨西哥地主的故事,为何要采用如此复杂的形式?原因之一是作家想尽量避免简单化的批判,采用多声部的叙述方式,是为了再现被历史遮蔽的、边缘化的声音。这种叙述策略使佩德罗的形象从单一的庄园恶霸的标签中解脱出来,显露出一个更矛盾的灵魂:他既是巧取豪夺的封建统治者,又对科马拉有着近乎乡愁的情感。

在小说结尾,佩德罗无法得到爱人苏珊娜的心,后者在去世前变得疯疯癫癫。青少年时代的苏珊娜是充满活力的淳朴乡镇的象征,但在旧秩序的遏制之下,她的成长被迫中断。这一结局揭示了封建父权制的悖论:当佩德罗试图通过强力守护记忆中美好的故乡时,其统治逻辑反而加速了乡镇的衰败。佩德罗跟镇上很多女人有染,以此来填补情感空洞,唯一被他承认的儿子坠马身亡。佩德罗有无数个私生子却又“绝后”,暗示了旧观念无处不在、充满诱惑,却不能推动社会进步。

这部小说改编成影视剧的难点是处理第一人称叙述和第三人称叙述中人物的主观意识部分。《佩德罗·巴拉莫》曾被四次搬上银幕,其中影响最大的是在1967年戛纳电影节上提名金棕榈奖的版本,由西班牙导演卡洛斯·贝洛执导。电影几乎全程采用客观视角和线性叙述,把原著的多种声音简化为胡安、佩德罗两条顺序发展的主线,胡安的故事并不是作为回忆来呈现的,这种安排背离了原著。最新的第五版电影《佩德罗·巴拉莫》在叙述方式上增加了倒叙、插叙,第一个镜头即是泥土层的特写,暗示胡安最后的结局,在画外音中穿插他的声音,这些处理都是向原著的语言风格靠拢,与1967年版相比已经有很大进步,但仍然没有充分再现原著的叙述效果。

鲁尔福 资料图片

胡安·鲁尔福这部“反寻根”小说在形式上是一次精美的语言实验,其不可改编性除了多声部的叙述声音和跳跃的时间线外,还包括语言的突转与留白形成的独特的节奏韵律。叙述上的顿挫给读者创造了思考空间,促使他们主动去拼接记忆碎片,重建故事全貌,具象化的处理很容易损失这种文字特有的呼吸感。

《百年孤独》:“套盒”叙事

《百年孤独》与《佩德罗·巴拉莫》都有民族寓言的性质,但与后者围绕核心人物进行的碎片化叙述不同,马尔克斯的小说是一部气势恢宏、具有人类学意义和史诗感的巨著,覆盖一个世纪和七代人的家族史。作家用前三代人的故事描绘了一个自力更生、拥抱新事物、充满幻想的族群,用后四代人的新遭遇(外国资本入侵、香蕉公司工人惨案、天主教的控制)来揭示他们如何逐渐丧失历史动能,走入封闭循环的怪圈。

马尔克斯经常用诗化语言来呈现宏阔的格局。当第一代主人公布恩迪亚像摩西一样带领村民在雨林和大泽拓荒,疲劳地在树下沉沉睡去时,他忽然看到一个新世界:“夜里,何塞·阿·布恩迪亚做了个梦,营地上仿佛矗立起一座热闹的城市,房屋的墙壁都用晶莹夺目的透明材料砌成。他打听这是什么城市,得到的回答是一个陌生的、毫无意义的名字,可是这个名字在梦里却异常响亮动听:马孔多。”读者感受到这一饱含诗意的瞬间,不能不为之动容。

《百年孤独》书封 资料图片

马尔克斯也有非常强的细节刻画能力。当他用一种完全冷静的笔触描述各种超自然事件时,那些人和物纤毫毕现,仿佛就该出现在生活中,没有一丝一毫的古怪。

电视剧版《百年孤独》再现了作家渲染场景的能力,例如第一季最后一集,族长布恩迪亚去世时,代表繁荣和好运的黄花一夜落尽,铺满马孔多所有的街道和房屋。主创者使用了数万朵真花和塑料花来表现黄花雨,花朵簌簌下落,仿佛可触可感。剧组还起用了没有名气的演员班底和大量群众演员,以增加真实感和陌生化效果。

但是另一方面,《百年孤独》原著形式结构上的特点也很难被影视剧重现。马尔克斯从小熟读《一千零一夜》并从中汲取营养,赋予《百年孤独》首尾相连、环环相扣、不断重复的结构,类似俄罗斯套娃或“中国套盒”(小说中出现了名为中国套盒的玩具)。即使最不敏感的读者,也能感受到布恩迪亚家族的代际相似和命运轮回,作家的批判就建立在重复和差异之上。

原著的文本特征跟人物性格、族群的精神状态是合一的。这个家族的后代中,所有叫“奥雷连诺”的都孤僻、敏锐,想凭借战争、知识或神启打破困境,但终告失败,晚年潦倒;所有叫“阿卡蒂奥”的都任性恣情、鲁莽冲动,最后遭遇横死。除此之外,还有很多人物关系的重复。如果读者初读时感到迷惑,无须责备自己的记忆力,这正是马尔克斯希望达到的效果。作家米兰·昆德拉因此认为,《百年孤独》关注的不是某个个体,而是一整列个体,它不是欧洲式的个人主义传奇。

马尔克斯 资料图片

电视剧版《百年孤独》未能凸显这种重复的形式,虽然没有背离原著情节,但失去了循环和跳跃叙述的魅力。剧中角色的外貌、衣着、语气都很鲜明,演绎着各自的故事,缺乏整体特征的呈现。

同样重要的还有各种怪诞情节背后的象征意义,这也是容易被读者忽略的部分。贯穿《百年孤独》的最大悬念是由一对表兄妹开创的大家族,在此后的一百年里如何尽力避免近亲结合,每一代人都做出巨大努力,试图走出马孔多,却在第六代人中重蹈覆辙,马孔多也被飓风摧毁。这些情节并非市井之谈和宿命论,而是以一种极端的形式启发读者的思考,让被压抑的民族历史以寓言的形式回归,蕴含巨大的悲剧意义。

《恰似水之于巧克力》:家庭劳动的价值

《恰似水之于巧克力》出版于1989年,是魔幻现实主义与女性文学结合的产物,故事背景与《佩德罗·巴拉莫》几乎一致,却洋溢着家庭剧和童话的基调,是墨西哥当代文学中最受欢迎和最具代表性的作品之一。小说讲述了埃伦娜夫人在丈夫去世后独自掌管一座小庄园,根据当地习俗,她的小女儿蒂塔不能嫁人,必须留在身边养老送终。与蒂塔青梅竹马的男孩只好娶了二女儿,试图通过这种方式保持与心上人的接触,小说的矛盾冲突由此展开。大女儿在革命浪潮中突然被唤醒,与游击队长私奔;刻板保守的二女儿被培养成埃伦娜夫人的“克隆体”;主人公蒂塔介于两者之间,既没有离开家庭,也没有停止反抗。

这部小说最大的魔幻元素是把厨房变成了主人公自我发现和争取自由的象征性空间。蒂塔从小接受乳母、厨娘娜恰的教导,在后者去世后掌管了厨房。她不但与娜恰的鬼魂经常交流,还意外获得了用食物传递情感的超能力。女作家埃斯基韦尔在每章的开头都提供了一道菜的配方,向读者介绍这是她的“姨外婆”蒂塔传下来的家族菜谱。

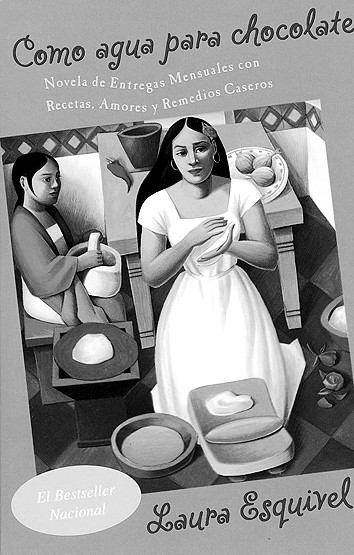

《恰似水之于巧克力》书封 资料图片

做饭、打扫、照顾家族成员之类的家庭劳动,在过去一直被视为困住女性、无法实现更大发展的重要原因,或是给职业女性造成多重负担的“二次劳动”。在这部小说里,埃斯基韦尔重新定义了家庭劳动的价值——不仅是情感载体,更是反抗的武器,把长期被边缘化的劳动推到舞台中心。在小说结尾,读者得知:埃伦娜夫人对情感的彻底封闭,其实源于她早年被迫放弃所爱之人的心理创伤,这种创伤不仅摧毁了她爱的能力,更催生出她对生活的憎恶,以至于连违心婚姻所生的女儿也成为她压制的对象。

《恰似水之于巧克力》运用的现代主义手法不多,是一部比较通俗的小说。埃斯基韦尔曾经担任电视台儿童节目策划,这部小说的语气和节奏也颇似童话,结构上有《灰姑娘》《李尔王》等经典故事的影子。这种化用是拉美影视剧的常用模式,用各种本土文化元素重塑西方经典的文学母题,带有戏仿的意味,通过混杂的讲述来表达墨西哥民族的文化主体性。

《恰似水之于巧克力》海报 资料图片

这部小说1992年在墨西哥本土首次搬上银幕,电影削减了原著的童话色彩,对魔幻现实主义基调有更冷峻的呈现,包括还原特定历史时期的氛围以及人物承受的心理压力等,同时使用了更快速、密集的叙述,以便容纳全书剧情。新翻拍的电视剧版《恰似水之于巧克力》更接近主流的爱情剧和家庭剧,用较长的篇幅、更舒缓的节奏和更细腻的场景,来刻画主人公的自我发现之旅。书中的烹饪、美食和墨西哥乡镇风光,被当代影视工业出色的视效展现出来,使作品变得更具娱乐性。

埃斯基韦尔 资料图片

在这一轮影视化热潮之前,还有《马卡里奥》《金色公鸡》《霍乱时期的爱情》等拉美文学作品被改编为影视剧。文学经典的改编是一项复杂而有挑战性的任务。所有真正的经典都会有无数次的诠释,无论改编作品受到多少赞扬和批评,它们都在全球范围内引起人们对经典的关注与欣赏,对延续文学作品的生命、使经典成为永恒起到了重要作用。以马尔克斯为代表的拉美作家通过创造新的叙事方式,不仅构筑了拉丁美洲文学的独特面貌,还使其作品成为表达民族历史、经验和文化认同的复杂性的强大媒介,为世界打开了一扇了解拉美文化之窗。

《光明日报》(2025年09月18日 13版)