点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【这些文化名人的光明故事】

光明日报记者 彭景晖

1985年初春,朝阳映亮了北京城古老胡同的灰墙,阵阵鸽哨在晴空回响。一位老人驻足凝望——尚未褪去的料峭清寒中,老树枝头已迫不及待地绽出点点春意。踱回书斋后,他提笔写下:“晨起漫步,路边杨柳已笼着一层娇嫩的淡绿。抬头见新芽,心惊又一年……”

这篇文章,成为不久后《光明日报》专栏《政协小记》的开篇之作。专栏作者是时年75岁的全国政协副主席、社会学家费孝通。13篇专栏文章,篇篇如散文诗:于“新芽”中见时代变迁,于“杨柳风”里话改革潮涌,于“躬身田野”间诉民生期待……读者惊叹,这位以《乡土中国》闻名的学坛巨擘,竟能将政治观察、经济调研化为文学的汩汩清泉!

此时,费孝通与《光明日报》的缘分已延续了36年。

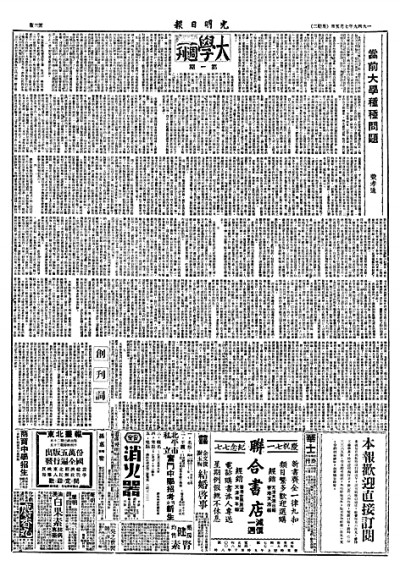

1949年7月5日,创刊尚未“满月”的《光明日报》推出《大学》周刊,邀请时任清华大学教授的费孝通主持。在亲撰的《创刊词》中,他以学者特有的敏锐发出号召:“高等教育必须追随着革命情势的发展得到应有的改造。”

怀着“建立人民的大学”之热望,费孝通伏案笔耕,为办好《大学》倾注心血。他常抱着一摞稿件,匆匆赶到当时还在西单的光明日报社编辑部,与编辑讨论版面直至深夜。

很多个静夜里,手捧着油墨未干的报纸,这位从英国伦敦学成归来、在乡土中国找到心之所向的学者,思索着如何在百废待兴的新中国改造社会、服务国家、富裕民众,将有关国计民生的真知灼见诉诸报端……

在费孝通与编辑们的精心打磨下,《大学》逐渐成长为新中国高等教育改革的舆论阵地。费孝通在此发表《当前大学种种问题》,直指旧制积弊:“讨论有关大学改造的种种问题,检讨和批评各大学改造的经验,藉以推动中国高等教育的新建设。”铿锵字句,发人深省。

早在20世纪30年代,费孝通扎根江苏乡村写就《江村经济》,以人类学的“显微镜”窥见中国农村的肌理;而此刻,他借《光明日报》的“望远镜”,眺望整个民族教育的未来。《大学》见证了他从田野到书斋的学术跨度,也折射出他“志在富民”的拳拳初心。

除了主持周刊,费孝通还在《光明日报》上发表了不少作品。那些实地调查得来的文章,犹如一座桥,连接过去与未来,也沟通学术与社会。

1995年3月的一天,光明日报社记者童怀前去拜访费孝通,只见八旬老人正坐在写字桌前,手持裁纸刀仔细地剪贴报刊文章。桌上一沓泛黄的笔记本,记录着他数十年的调研足迹——从江南水乡到西南边陲,从乡土工业到城镇问题。面对童怀的啧啧赞叹,费老朗声笑道:“走一趟,写一篇,便是我的方法。”

几天后,《光明日报》刊发了童怀的采访报道《踏遍青山 情系乡土》。文中写道:“费老自称是‘学术领域的一匹野马’,但六十年来,这匹‘野马’没有离开过乡土中国的繁荣和昌盛——这是他学术工作的旨趣,或许,也是他一生为人的志向所寄。”

2005年4月24日,享年95岁的费孝通与世长辞,消息刊发于26日的《光明日报》头版。版面上配发一张照片,饱经风霜的老人一脸微笑,仿佛在向并肩奋进的知识分子作最后的告别。

光明日报社的记者编辑陷入悲恸与怀念。记者庄建曾在20世纪80年代多次采访费孝通,回忆他家里陈设时,仅吐出“极简朴”三个字。“我记得,和费老同住一个家属院的冰心先生,家里朝阳的窗台上有一盆绽放的仙客来,还有一只猫。”庄建说,“可费老家里除了满是书籍,我记不起来还有什么特别之处。”是的,寻常到难以让人留下印象。极简朴的物质生活与极丰盈的精神世界,构成了令人感叹的强烈反差。

汝视报纸为挚友,报纸以汝为知己;汝借版面传思想,版面因汝增厚度。

费老走后,其精神品质仍长存于《光明日报》翰墨之间。那些力透纸背的思想与真知如同一盏明灯,照耀着后来者的探索路——

2006年,汤一介在《光明日报》阐释“文化自觉”时,引用费孝通的观点:“自知之明是为了加强对文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代文化选择的自主地位”;

2010年,牟钟鉴写就《中和之道与当代温和主义》一文,重申费孝通的十六字箴言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”;

2017年,徐平的文章《费孝通:从实求和 志在富民》,将费孝通一生的学术经历概括为:“从实求知看世界,三级两跳论中国,差序格局说乡土,多元一体求认同,志在富民是心愿,城乡边区重行行,文化自觉强九州,和而不同安天下”;

2020年,王学典撰文致敬,称费孝通“树立了把论文写在祖国大地上的典范”……

行遍乡土,光明永驻——那位毕生关注家国命运的思想者,那位矢志强国富民的实践者,那位坚持文化自觉的倡导者,那位《光明日报》数十年的老朋友,似乎从未离开。

《光明日报》(2025年09月23日 01版)