点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【千字说文之“露结”】

作者:吴盛亚(首都师范大学文学院讲师)

《千字文》从“天地玄黄”到“露结为霜”,都是在阐述自然规律,在讲完天地宇宙、日月星辰、季节气候、天文历法之后,开始讲气象变化,即“云腾致雨,露结为霜”。“露结为霜”的字面意思非常简单,就是露水凝结成霜。

作者供图

图1

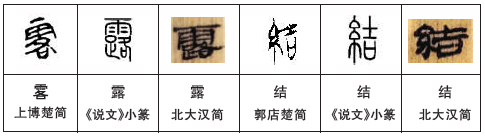

《说文》:“露,润泽也。从雨,路声。”王筠《说文句读》认为“此当云‘所以润泽万物者也’”。“露”的本义即露水。《诗经·秦风·蒹葭》“蒹葭苍苍,白露为霜”、《老子》“天地相合,以降甘露”中的“露”都用其本义。“露”是一个典型的形声字,古人认为露水是从天而降,像下雨一样,就以“雨”为意符。也正因此,《千字文》将有关降水的“云腾致雨”与“露结为霜”连成一句。根据现代科学知识,我们知道露水并非如此产生。夜晚或清晨气温降低,近地面空气中的水蒸气遇冷液化,附着在地面植物、石头等物体上,便形成了露水。当朝阳东升,露水很快会被晒干,这就是所谓的“朝露待日晞”。战国时期的出土文献中就已经有了“露”这个词,不过是用“(见图1)”和“路”两个字来记录,并且还存在明显的国别差异。《说文》:“(见图1),雨零也。从雨,各声。”许慎认为“(见图1)”是专门表达“落雨”之“落”的,有别于草木零落的“落”。战国楚文字用“(见图1)”字表示露水的“露”,如上博简《孔子诗论》简21“湛(见图1)”即今本《诗经·小雅》篇名“湛露”;郭店简《老子》甲简19“甘(见图1)”即今本《老子》的“甘露”。秦文字则用“路”字表示“露”,如睡虎地秦简《日书》甲简54“霜路”即“霜露”。用“路”为“露”,还见于马王堆简帛与传世古书,马王堆简帛《十问》“灵路内藏”即“灵露内藏”;《孟子·滕文公》“是率天下而路也”,阮元校勘记曰:“‘路’与‘露’古通用。”这既反映了西汉前期文字用字是对秦文字用字的继承,也表明了秦“书同文字”有统一用字的部分。现在写作从雨、路声且表示甘露的“露”,见于西汉时期的马王堆帛书与北大汉简。甘露除了自然层面指甘美的露水外,在文化层面自汉代起还被视作祥瑞,《汉书·宣帝纪》就有“甘露降未央宫”的记载。

《说文》:“结,缔也。从糸,吉声。”“糸”,商代文字已有此字,像束丝之形。以“糸”为意符的字多与丝线有关,如“经”“纬”分别指织布的纵线和横线,“综”本指织机上使经线和纬线能交织的装置,“绝”表示用刀断丝之意。“结”的本义为打结,《周易·系辞》“上古结绳而治”、《老子》“使民复结绳而用之”中的“结绳”即用绳打结。相传结绳是文字产生之前的一种记事方法,以不同形状和数量的绳结标记不同事件。结绳记事也被近代人类学和民俗学所证实。“结”的文字结构自战国以来变化不大,只是意符“糸”下部的三个笔画逐渐写成三点,作“糹”,进一步简化为“纟”,即俗称的绞丝旁。“结”除了指打结这一动作外,还有名词的用法,指结子,如《左传·昭公十一年》“带有结”;也指像结子一样的块状凸起物,如喉结。由打结引申出结交、聚集、凝聚等含义,如《管子·小匡》:“公子举为人博闻而知礼,好学而辞逊,请使游于鲁,以结交焉。”《礼记·祭义》:“结于心,形诸色。”这些义项也见于战国楚简中,如上博简《性情论》简39“虑斯莫与之结”、郭店简《缁衣》简25“信以结之,则民不背”。“结”在“露结为霜”中的凝结义则是进一步引申的结果,又见于《洛阳伽蓝记·钵和国》:“国之南界,有大雪山,朝融夕结,望若玉峰。”

“露结为霜”既是说露水凝结成霜,实际上更指节气的变化。二十四节气中带有“露”字的节气,有白露与寒露。白露是第十五个节气,这时天气由炎热转向凉爽,地面或植物的叶子上凝结出很多露珠,因而得名。《礼记·月令》曰:“孟秋之月……凉风至,白露降,寒蝉鸣。”白露之后过了秋分便到了第十七个节气寒露,这时天气由凉爽逐渐变得寒冷。《礼记正义》对二者的解释是:“谓之白露者,阴气渐重,露浓色白。谓之寒露者,言露气寒,将欲凝结。”等到天气更加寒冷,就从露水聚珠的寒露,转到了冰霜凝结的霜降,这是第十八个节气,也是秋季最后一个节气。《礼记·月令》记载:“季秋之月……是月也,霜始降,则百工休。乃命有司曰:‘寒气总至,民力不堪,皆入其室。’”是说这时天气寒冷,官员担心工匠、民众无法忍受寒气,还会让他们停止工作,回家避寒。

从白露到寒露,秋意渐浓。气候的变化,在唐代诗人的笔下有着生动写照。《咏廿四气诗·白露八月节》“露沾蔬草白,天气转青高”,雍陶《秋露》“白露暧秋色,月明清漏中”,写出了白露时节的暑气渐消、秋高气爽;许浑《早秋》“残萤栖玉露,早雁拂金河”更是将残存的萤火虫栖息在白露之间,鸿雁开始南飞掠过河水的画面描绘在同一幅画卷中;白居易《秋蝶》“夜深白露冷,蝶已死丛中”,李群玉《伤思》“八月白露浓,芙蓉抱香死”,则有感于此时天气转凉、萧条悲凉。到了寒露时节,凋敝之感更加扑面而来,卢照邻《和王奭秋夜有所思》“穷巷秋风叶,空庭寒露枝”,白居易《池上》“袅袅凉风动,凄凄寒露零”,都透着一股浓郁的寒凉萧瑟之气。不过,寒露时也并非万物凋零,这时正值菊花盛开,正如《咏廿四气诗·寒露九月节》写道,“寒露惊秋晚,朝看菊渐黄。千家风扫叶,万里雁随阳”。“早雁拂金河”也因北方天气寒冷变成了此时的“万里雁随阳”。在古人看来,白露时节已经南下、先到达南方的早雁是主人,寒露时节才开始南迁、后到的鸿雁则像宾客一样,称之为“鸿雁来宾”。

这些天气、动物、植物随季节变化的周期性自然现象,被称为物候。通过观察并总结天象变幻与物候变化的规律,逐渐形成了二十四节气。“露结为霜”源于对气象、物候的客观描述,更承载着先民对自然规律的认知和文化情感的投射。

《光明日报》(2025年09月26日 16版)