点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

贵州95%以上的土地被峰峦占据,大自然用最繁复的笔触勾勒出令人屏息的壮美,却也设下了一道道难以逾越的崎岖。

山路

小喻家门前的路

在印江县天堂镇印朝村,18岁的小喻家木屋老旧,客厅里最醒目的装饰是娟秀的书法作品和满墙奖状。家乡的无边青翠和缥缈云雾他早已司空见惯,最怕的还是走不尽的山路,和下雨后一脚深一脚浅的泥泞。“经常走路上冷不丁冒出一条蛇,吓个半死。”这样的跋涉,曾是这片山林间诸多学子成长中最寻常的日常。“走出去”,是刻在生活在这里的人骨子里的渴望。

逢山开路,遇水架桥。近年来,贵州省不断拓宽高速公路里程,密集的高速公路网和和峡谷桥梁如利剑劈开千年沉寂的群山,使天堑变通途。但县教育局副局长任占熬深知,物理的通达只是起点,教育,才是真正能斩断穷根、铺就未来的路。

转机在2022年到来,国家一系列政策举措相继出台。与此同时,印江县也决定自救,办家门口的优质高中班。教育局和龙校长多次带队调研周边县市高中班成功经验,可是构想清晰、蓝图在胸,却卡在“资金”这道最关键的门槛上。

心桥

在这个关键时刻,印江县的老朋友——中国中煤能源集团有限公司(以下简称中国中煤)再度伸出援手。自2013年结对帮扶印江县以来,中国中煤以高度的社会责任感,持续投入帮扶资金完善当地基础设施、发展特色产业,更将教育帮扶作为重点方向,开展了多方面的工作:从为村小添置饮水设备,到向困难学生捐赠爱心校服、发放助学金,投入帮扶资金启动“关爱园丁计划”,为当地教师提供专业培训,奖励坚守一线的乡村教师。这些持续而系统的支持,如春风化雨浸润山乡,更在外界与贵州印江之间,悄然架起了一座托举希望、共赴振兴的教育连心桥。

当时中国中煤挂职印江县委常委、副县长的陈卫军调研后,发现与县里振兴教育的思路不谋而合。在他的积极推动和中国中煤党委的果断决策下,“乡村振兴高中班”在思源实验中学顺利揭牌。

陈卫军挂职期满后,继任的姜峰同志接过了接力棒。“这是两任干部三年接力的项目,”姜峰说,“因为我们坚信教育真的能改变命运。”

该班以“校长优选、教师优配、学生优招、管理优化、奖励优先”的“五优”思路筑牢办学根基,不仅从全县高中选拔优秀教师组建核心教学团队,还积极争取省内一类示范性高中支教教师入驻。当年中考成绩优异的194名学子(优先招录全县中考前200名学生),踏上了家门口的 “优质教育快车道”,小喻就是其中之一。

乡村振兴中煤班的学生在探究研究室内学习讨论

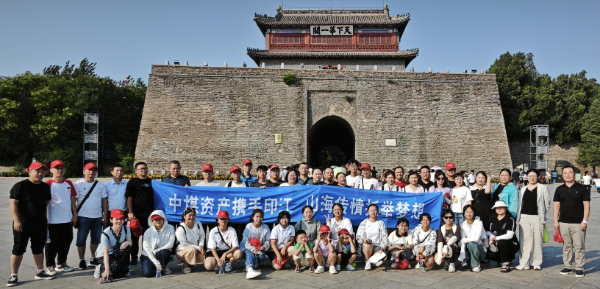

这条路铺满中国中煤真金白银的投入与细致关怀:集团各级领导多次赴印江县考察并送去关怀,承担三届近600名学生除生活费外的全部费用,累计投入1450万元,为每个家庭年均减负超5万元;捐赠价值200万元的智慧教学设备及图书,班班通设备、智慧纸笔系统、探究实验室等现代化教学设备落地,实现了课堂测评和知识点诊断的“精准化”,彻底改变了 “一张讲台、一支粉笔” 的旧貌;开展教育数字化帮扶培训,提升教师的数字化教学能力;组建专业的心理教师团队为学子们的健康成长保驾护航;还投入48万元组织70余名师生赴南戴河、上海研学,让“外面的世界”从想象变为真切体验。

小喻正是在南戴河研学中第一次见到了大海。站在沙滩上,咸湿的风拂过脸颊,海浪拍岸的声音撞进心里,他望着无边无际的蔚蓝,第一次觉得山外的世界如此辽阔,那渴望走出去的心愿,在海风中疯长。

“硬基础”之上,“软实力” 同步提升。“央企育才促振兴” 教师培训项目投入45万元,让名师 “请进来”、本土教师 “走出去”,培养出70余国家级、省级教学骨干。印江县委县政府“优先保障”,作为贵州首批“强师工程”试点县,通过“政府投入一点、社会赞助一点、向上争取一点”的模式建立“强师基金”,中国中煤投入310万元建设“强师基金池”,邀请专家培训基层教师超360名。

通途

三年耕耘,今朝绽放。2025年高考揭榜,194名参考学子特控上线率100%,C9联盟校录取8人,985高校录取49人,211高校录取149人,全员被重点大学录取,还为国家输送16名公费师范生。班级600分以上人数65人(占参考人数34%),地理、政治、历史等学科曾在铜仁市统考中名列前茅。

小喻收到了哈尔滨工业大学的录取通知书。更让他激动的是录取通知书上有个二维码,扫码就能填写自己的愿望。这些愿望将被存入芯片,随下次学校发射的卫星飞向太空。曾经在山间泥泞中怕蛇的少年,见过大海的辽阔后,又将梦想投向了更远的星空。

青山依旧,路已不同。

物理的高速路让天堑变通途,精准的振兴路让资源汇山乡,而这条以信念铺就、用爱心浇灌的教育之路,真正破除了“无形屏障”。它留住了本土 “好苗子”,点燃了深山 “希望灯”。

“学杂费等费用全免,让我心无旁骛努力学习圆梦。”考入中国人民大学的张玉洁道出 “中煤班” 的温度。考入中央民族大学的杨晓然身怀感恩:“感谢中国中煤提供的优质资源,特别是高一暑假组织的上海研学之旅,那次经历让我对未来充满向往。"考入北京师范大学的孟子涵动情承诺:“来日回报家乡,服务印江人民。”

中煤十二年如一日的千万投入与守望,托举的不仅是194名学子的璀璨当下,更在印江大地上浇筑了阻断贫困代际传递的希望之路。这条路的终点不是录取通知书,而是无数印江青年走向天地又心系桑梓的无限可能,是县域教育生态的重生。

这些走出大山的学子,恰似播撒四方的种子,将在更广阔的天地里生根发芽。未来,他们会用智慧和才华照亮更多人的路,也会以各自的方式,回馈这片曾孕育他们梦想的土地。

路在脚下延伸,光由心灯点亮,印江教育的振兴故事正翻开崭新篇章。中国中煤与印江县的这份情谊,必将随着学子们的脚步绵延至更加宽广的未来。