点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:唐娒嘉(北京交通大学马克思主义学院文化教育中心副教授)

古代社会虽然长期存在“士农工商”的等级秩序,统治者往往秉持着重农抑商的思想,但商业活动由于和老百姓的日常生活密不可分,在社会经济活动中发挥着不可替代的作用,焕发着勃勃生机。

以宋代商业繁华的汴梁城为例,那时就存在不少与今天的广告颇为相似的商业宣传方式。

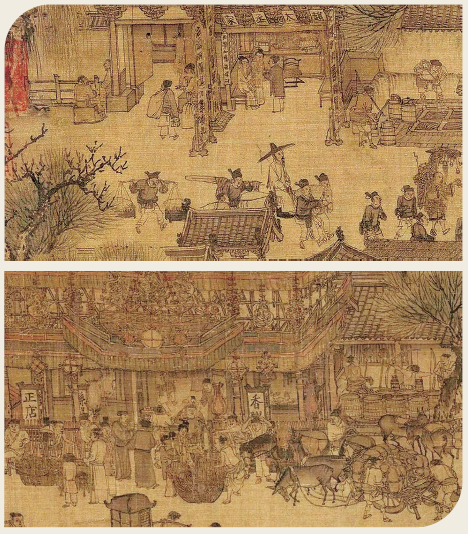

《清明上河图》中的商铺和广告。作者供图

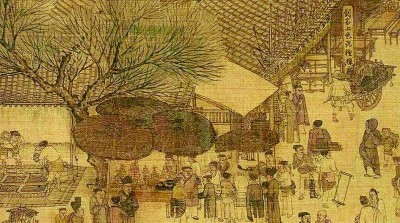

《清明上河图》中一家香药铺的招牌上写着“刘家上色陈檀捡香”。作者供图

从《清明上河图》上可以清晰地看到,商人比比皆是,商品琳琅满目。汴河两岸店铺林立,街道上游人如织。穿过城门进入内城,更是一派热闹繁华光景。

在市场布局上,汴京打破了唐朝市坊分家的格局,商铺开设较为自由,除了固定铺面,游商还可沿街叫卖或摆摊设点。由于商业兴盛,商人规模大幅提升,同行竞争也日趋激烈。因此,如何能让自家货物在众多商品中脱颖而出,成了萦绕在商家心头的要事,而“打广告”则成了商人们竞争的重要手段。

最原始的广告手段当属吆喝叫卖。大声吆喝以吸引顾客这种口头广告方式既古老又实用。据《东京梦华录》记载,汴京集市中的商旅小贩在买卖时“吟叫百端”,行人游走于集市中时,吆喝声往往此起彼伏、不绝于耳。

据《梦粱录》,在南宋都城临安城内,商贩们热衷于以吆喝叫卖的方式兜售货物。有的商家甚至有意识地模仿“京师叫声”以招徕客人。试想,当南渡的百姓听到故都亲切的声音,恐怕很难不对操着乡音的商贩多一些好感吧。

不过口头吆喝毕竟费嗓费力,于是一种“音响式”广告随之而出。《东京梦华录》中提到一种音响广告,谓之“打旋罗”:“市人卖玉梅、夜蛾、蜂儿、雪柳、菩提叶、科头圆子……以竹架子出青伞上,装缀梅红镂金小灯笼子,架子前后亦设灯笼,敲鼓应拍,团团走转,谓之‘打旋罗’,街巷处处有之。”所谓“打旋罗”,即是货郎手持一副竹板边走边打。《清明上河图》中即有行商打竹板和摇拨浪鼓的画面。

宋朝商业兴盛,行业分工也十分精细,茶楼、酒肆、点心铺、胭脂铺、彩帛铺、香料铺、客栈等划分明确。为了帮助顾客精准定位,也为了凸显自家商品属性,张挂招牌、匾额是常见的广告手段。《清明上河图》上即可见“赵太丞家药店”“王家罗匹帛铺”“香醪”“孔羊店”等多个招牌广告。

除了口头广告、“音响”广告、招牌广告外,宋朝商人打广告的形式还多得很,旗帜广告、彩楼广告、印刷广告等也很常见,称得上是种类繁多。而随着商业竞争日趋激烈,商人们的广告意识也日渐增强,采取的广告营销策略也十分丰富。

有利用名人效应造势的。北宋年间,汴京有家有名的宋家生药铺,就曾花重金求来当时闻名于世的大画家李成的书画作品,悬于药铺墙壁之上,引得不少文人雅士驻足围观、鉴赏品评,宋家生药铺很快就声名鹊起。

而名家的诗词,也曾为商家带来了意想不到的名人效应。苏轼有一首诗题曰《戏咏馓子赠邻妪》,诗云:“纤手搓来玉色匀,碧油煎出嫩黄深。夜来春睡知轻重,压匾佳人缠臂金。”相传苏轼被贬官海南时,偶遇一位开馓子店的老妇人,苏轼特意为她作了这首诗。据说此诗一出,老妪馓子店的生意量激增,铺中的馓子供不应求。由此足见,名家作品的广告连带效应确实可观。

有的商家十分有前瞻意识。北宋天圣八年科举考试,当时已在文坛颇负盛名的欧阳修分别在监试和省试中连获第一,风头一时无两,就等着在殿试中大展身手,一偿“连中三元”的夙愿。信心满满的欧阳修特意去了一家成衣铺,为自己定制了簇新华丽的袍子,这家店的掌柜得知来人就是当年考生中呼声最高的欧阳修时,便格外殷勤地为欧阳修赶制了新衣,并笑称待欧阳修一举夺魁,就可以与有荣焉,以“状元袍”为招牌为自家店铺大肆宣传。没承想,与欧阳修住同一客店的举子,年仅19岁的寒门子弟王拱辰看见欧阳修的新袍子十分光鲜,于是趁欧阳修不注意,把新袍套在了自己身上,还兴奋地嚷着“我穿状元袍喽,我穿状元袍喽”!希望能沾沾欧阳修的喜气。令人意外的是,宋仁宗为慰藉和激励天下寒门士子,特意点了出身寒微的王拱辰做状元。没想到,意外披上“状元袍”的王拱辰果真中了状元。商家于是大肆渲染宣传一番,一时间在坊间传为美谈。

还有借助重大节日活动打广告的。《东京梦华录》中记载,北宋汴京元宵灯会时,“诸坊巷、马行诸香药铺席、茶坊、酒肆灯烛,各出新奇。就中莲华王家香铺灯火出群,而又命僧道场打花钹、弄椎鼓,游人无不驻足”。各行各业竞相争艳,“打花钹”“弄椎鼓”等营销手段不一而足。《梦粱录》在记录南宋临安元宵佳节的盛景时,也提到“清河坊蒋检阅家,奇茶异汤,随索随应,点月色大泡灯,光辉满屋,过者莫不驻足而观”。商家往往利用重大节日的机会,通过推出新的文化活动或游戏方式,以博取民众好感,旨在塑造良好的商家形象。

也有追求独家定制的品牌意识,以提高知名度的。宋朝话本《勘皮靴单证二郎神》中讲了一个因大反派穿的皮靴里藏着一张“铺户任一郎造”的字条,而帮助捕头顺利破案的趣事。话说有个靴匠任一郎,每卖出一双靴子,就让顾客在“坐簿”里登记个人信息。靴子里的字条与靴匠的坐簿两相对照,居然很快就让身份神秘的大反派落了网。从这则故事里也能看出,宋朝商人打造独家商标、建立独立品牌的意识已然比较明显。

此外,在诗酒风流的宋代,商家也特别愿意“附庸风雅”。《武林旧事》中有关于宋朝诸种酒名与产地的记录,如扬州的琼花露、秀州的清若空、吴府的蓝桥风月、建康的秦淮春等,显示出商家着意以富有诗意的文辞为酒酿取名的意图。

宋朝还有不少酒家客店专门设有供文人墨客题诗的墙壁,陆游晚年创作的多首《戏题酒家壁》即是代表,文士的墨宝题诗无疑给这些商家做了免费广告,商人们对此自然是乐见其成的。

做广告并非宋朝商人独有,待到明清时期,广告的形式更加推陈出新,规模更大,也更为高调。据《陶庵梦忆》记载,明朝的大型戏曲表演,动辄就能吸引上万观众,各路商家于是争先恐后把握商机,有的打折扣,有的送赠品,有的送礼帖,手段之多、蹭热度之急迫,绝不亚于现在购物狂欢节时商家们的花样百出。

而清朝《燕京岁时记》中亦有“沿街吆卖”“京师五月以后,则有聒聒儿沿街叫卖”“大小书肆出售宪书,衢巷之间亦有负箱唱卖者”等商家打广告的相关记述。

广告虽小,却处处包蕴着古人的才智。今天,宋人的广告思维与营销方式,仍有值得我们玩味之处。而从或诙谐或质朴,或清雅或亲民的宋人广告中,我们也可以一窥宋代丰富多彩的俗世生活。

《光明日报》(2025年10月10日 16版)