点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

迈向航天强国新征程

——国家空间科学规划发布一周年回眸与展望

作者:王 赤(中国科学院国家空间科学中心主任、研究员、中国科学院院士)

20世纪中叶,人类进入太空时代,空间科学应运而生并迅猛发展,逐渐成为科技突破、经济增长、国家安全和社会进步的战略支点。空间科学以航天器为主要平台,研究发生在地球空间、日地空间、行星际空间乃至整个宇宙空间的物理、天文、化学以及生命等现象及其规律。它不断拓展人类知识体系新边界,开拓人类生存与发展的新疆域,为空间技术发展提供强劲动力,促进关键核心技术新突破,是空间应用的先导和基础。

新时代以来,我国已成为世界航天大国,正在加快建设航天强国。2024年10月15日,中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布了《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》,有力推动了中国从既往空间科技应用者向宇宙认知贡献者的历史性跨越。

2025年8月,我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验。新华社发

从追赶到引领的战略转型

探索太空永无止境。进入21世纪,航天国家日益重视空间科学对科技创新的引领作用,纷纷出台中长期发展战略,持续予以高强度投入。美国自20世纪60年代中期以来已完成了15个空间科学“十年调查”发展规划,指导了过往近500项科学任务的遴选实施,也为至2035年的近60项新任务明确了方向。欧洲迄今已发布了4版空间科学中长期规划,2035年前安排了近20项科学任务,并明确了至2050年重点发展方向。通过这些规划,欧美实现了空间科学的规模化、接续化发展,同时也对全球空间探索和他国航天活动的布局产生了重要影响。

我国空间科学虽然起步较晚,但一直在开展空间科学领域的战略规划研究。2009年以来,中国科学院、国家自然科学基金委员会等持续组织了空间科学战略研究,形成了《中国至2050年空间科技发展路线图》《未来10年中国学科发展战略——空间科学》《2016—2030年空间科学规划研究报告》《中国学科发展战略——空间科学》等系列报告,具有很高的参考价值,并产生了较大影响。从2000年开始,我国先后发布了5版《中国的航天》白皮书,提出了“大航天”概念,空间科学日趋重要。

2022年,我国启动首个国家空间科学中长期发展规划的编制工作。2024年10月15日,中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布了《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》(以下简称“规划”)。

这份横跨四分之一个世纪的战略规划,正在重新定义中国探索宇宙奥秘的维度与边界,引发国内外广泛关注。规划作为当前和今后一个时期指导我国空间科学任务部署、开展空间科学研究的依据,对于加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,具有重要战略意义,更是维护国家空天安全、推动构建外空领域人类命运共同体的具体实践。

规划立足全球视野、透彻把握国际空间科学最前沿,为我国空间科学实现原始创新奠定了坚实的坐标系。围绕空间天文、日球层物理、月球与行星科学、空间地球科学、微重力物理与空间生命科学5大领域,规划凝练出11个亟待全球科学界携手突破和回答的重大科学前沿,概括为“一黑”“两暗”“三起源”和“五表征”。

同时,规划给出了我国有望取得突破的5大科学主题及宇宙起源与演化、空间引力波探测、地外生命探寻等17个优先发展方向。其中,“极端宇宙”主题探索宇宙的起源与演化,揭示极端宇宙条件下的物理规律;“时空涟漪”主题探测中低频引力波、原初引力波,揭示引力与时空本质;“日地全景”主题探索地球、太阳和日球层,揭示日地复杂系统、太阳—太阳系整体联系的物理过程与规律;“宜居行星”主题探索太阳系天体和系外行星的宜居性,开展地外生命探寻;“太空格物”主题揭示太空条件下的物质运动和生命活动规律,深化对量子力学与广义相对论等基础物理的认知。

为实现这些目标,规划确立了“三步走”的战略:

第一阶段,到2027年,在优势学科取得国际一流成果,构建航天新格局并提升人才队伍。具体包括:运营中国空间站,实施载人月球探测、探月工程四期与行星探测工程,论证立项5~8项空间科学卫星任务,形成若干有重要国际影响力的原创成果等。

第二阶段,2028—2035年,重点方向位居国际前列并集群涌现重大原创成果,实现空间科学、空间技术、空间应用全面发展,形成人才竞争优势。具体包括:通过第一阶段任务实施取得位居世界前列的原创成果;运营中国空间站,论证实施载人月球探测、月球科研站、太阳系边际探测、巨行星系统探测、金星大气采样返回等科学任务,论证实施约15项(含4~5项大型)空间科学卫星任务。

第三阶段,2036—2050年,在核心领域达到国际领先,成为世界空间科学强国,建成世界主要空间科学中心和创新高地,成为社会主义现代化强国的重要标志。具体包括:论证实施30余项空间科学任务,我国空间科学重要领域达到世界领先水平。

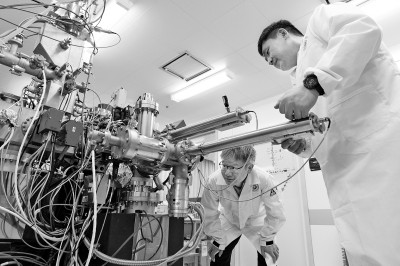

利用嫦娥六号月球样品,我国科学家做出了许多原创性工作。图为科学家在工作中。新华社发

重大任务陆续产出原创成果

规划实施一年来,其战略引领与前瞻布局的效应已初步显现。从空间站科学实验的持续深化,到深空探测任务的稳步推进,再到系列空间科学卫星的加速研发,一系列扎实的进展表明,规划正有力地将宏伟蓝图转化为具体的行动与探索,为科技强国与航天强国建设注入了强劲的、源自原始创新的核心动力。

极端宇宙主题下,悟空号在国际上首次获得了TeV/n能区最精确的次级宇宙线硼核(B)能谱,并发现了能谱新结构;天关卫星成功捕捉到编号为EP240414a的一个转瞬即逝的宇宙X射线信号,为揭示恒星死亡过程提供了全新视角。

日地全景主题下,依托民用空间基础设施对地观测卫星,空间地球科学持续取得进展,实现了森林三维垂直剖面、林下地形、树高等多个关键森林垂直结构信息的同步反演,为森林碳储量估计等提供新方法。

宜居行星主题下,利用嫦娥六号采回的月球背面样品,人类首次揭开了月球背面的演化历史,涉及月背岩浆活动、月球古磁场、月幔水含量及地球化学特征等;利用天问一号轨道器、欧洲空间局(ESA)痕量气体轨道器(TGO)、美国国家航空航天局(NASA)火星大气和挥发物演化探测器(MAVEN)以及好奇号火星车(MSL)的数据,结合火星大气粒子传输模拟,首次构建了火星空间完整的太阳高能粒子事件质子能谱。

太空格物主题下,中国空间站持续“上新”。无容器材料科学实验柜成功把钨合金加热到超过3100℃,刷新了空间材料科学实验的最高加热温度纪录;在轨研究发现脑类器官的神经元迁移相比地面更快,说明空间环境可能会加速脑组织内细胞的运动,有望对脑疾病的早期预警、治疗评估和药物开发提供新思路。

瞄准世界科学前沿和人类文明进步,一批新的科学任务正在陆续启动实施,为未来揭示宇宙奥秘、保护地球家园奠定了坚实的物质技术基础。

以日地全景主题为例,在“空间天气探测”“太阳立体探测”“外日球层探测”等优先发展方向中,中欧联合太阳风-磁层相互作用全景成像卫星“微笑计划”已经完成全部工程研制任务,具备2026年上半年发射条件。太阳立体探测的核心支柱任务——夸父二号正式立项工程研制,即将开展太阳极轨成像探测,有望在太阳磁活动周起源和高速太阳风起源方面取得重大原创突破。空间天气探测日地L1点、L5点太阳观测任务正在加紧论证或工程研制,羲和二号有望与ESA的守望者号任务同驻L5点,监测预警空间天气。瞄准地球空间暴的磁层多尺度星座探测计划(AME)预研工作取得重要进展。

宜居行星主题下,我国首颗地球物理场探测卫星张衡一号02星成功发射,将对电磁场、电磁波、电离层、中性大气层的相关参数开展准实时监测,捕捉电磁异常、大气层中雷暴与闪电活动等信息。澳科二号卫星正式立项,将与澳科一号组成全球最高精度、最高分辨率的全球高精度地磁场星座,为地球磁场提供更大空间分布采样、更高分辨率的观测数据。探月四期正加速实施嫦娥七号、嫦娥八号任务;行星探测也在有序推进天问三号火星采样返回任务、天问四号木星系探测等深空探测任务。

天关卫星成功捕获EP240414a艺术想象图。中国科学院国家天文台/国家空间科学中心供图

良好发展生态助力空间科学发展

规划发布一年来,在各部委的统筹协同和共同努力下,我国空间科学领域呈现出生机勃勃的发展态势。

国际合作正在加深。国家国防科技工业局正在加快论证国际月球科研站大科学工程,与17个国家和国际组织签署了合作文件,为国际合作伙伴提供多个层级、多种形式的合作机遇,持续开展科学探测研究、资源开发利用。国际子午圈大科学计划在科技部的支持下,已由科学界先行发起,目前已与36个国际组织和国外科研机构签署了合作协议或确定合作意向,旨在构建日地系统全球监测链,解码空间天气过程与规律。

基础研究投入持续发力。国家自然科学基金委地学部新增了“月球与行星科学”学科资助范围;天文与空间科学前沿研究等一批新的国家重点研发计划重点专项动议正在紧锣密鼓论证,旨在依托重大工程开展建制化基础研究,全面提升我国天文与空间科学原始创新能力。

一批新的空间科学研究机构纷纷成立。太阳活动与空间天气全国重点实验室等一批新的全国重点实验室完成重组,北京理工大学成立临近空间环境特性及效应全国重点实验室,月球与行星科学全国重点实验室在澳门成立;航天科技集团五院成立深空探测工程中心,深空探测实验室、探月与航天工程中心、中国空间科学学会等5家单位联合成立国际深空探测学会。

中国科学院面向“十六五”及以远的科学卫星任务,提前布局探路者一号卫星开展技术试验验证。教育部、中国科学院等相关部委正在合力推动我国的空间引力波探测计划。

应该说,《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》的发布,是加快建设航天强国的新世纪里程碑,是加速空间科学发展的冲锋号,标志着我国空间科学事业进入了一个体系化部署、健康接续发展的新阶段。

面向未来,我们将继续狠抓规划落地,持续建设高水平科研人才队伍,系统性提升地面支撑、数据处理、有效载荷质量检验检测等基础能力,建立可持续的财政投入保障机制。此外,考虑到空间科学开放共享和易于传播的特点和属性,应深化空间科学国际合作研究,加强公众科普传播,提升全民科学素养,营造更有利于航天发展和科技创新的社会环境。

我们坚信,在党中央的坚强领导下,充分发挥新型举国体制优势,坚持“全国一盘棋”,有全国科技界、工程界和产业界的通力合作与协同攻关,中国的空间科学必将迎来更加辉煌的成就,为探索宇宙奥秘、增进人类福祉作出不可替代的卓越贡献。

《光明日报》(2025年10月16日 16版)