点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【抗战中的百年巨匠】

作者:李逸辰(《百年巨匠》策划、媒体部主任)

1938年初,武汉成为战时临时首都,大批文化界人士会聚于此。中华全国文艺界抗敌协会在此成立,丰子恺、老舍、郭沫若等均参与其中。汉口成为抗战文艺宣传的重要阵地,也是日军猛烈轰炸的目标。

在汉口,民众抗战的热情使丰子恺感到振奋,他的画笔和钢笔也从平日里惯常描写儿童生活、古诗词意境与人生哲思,转入了创作讨伐侵略者的战斗漫画与檄文。丰子恺自言:“一到汉口,仿佛睡醒了。因为此间友朋咸集,民气旺盛,我从来不曾如此明显地意识到自己是一个中华国民!我不惯拿枪,也想拿五寸不烂之笔来参加抗战。”他积极参与抗日救亡运动,为《抗战文艺》题写刊名,创作大量宣传抗战的漫画和文章。“大树被斩伐,生机并不绝。春来怒抽条,气象何蓬勃!”这是丰子恺为鼓舞激励民众抗战之不屈精神创作的《中国就像棵大树》。这些作品通俗易懂、感染力强,极大地激发了民众的抗日热情。

丰子恺在汉口的时间不长,1938年5月,他接到刚创立的桂林师范学校校长唐现之来信,邀请他前往任教。在听到唐现之提到桂师“以艺术兴学,以礼乐治校”的办校宗旨时,丰子恺十分钦佩,并表示完全认同。

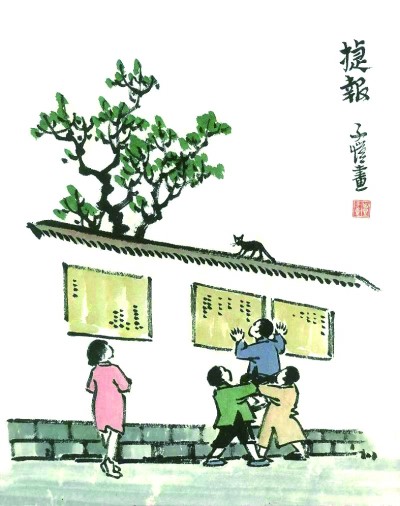

捷报 丰子恺/绘

丰子恺外孙杨子耘供图

他在1938年11月18日的日记里写道:“武力侵略,必不能持久。日本迟早必败。我们将来抗战胜利,重新建国的时候,就好比吾人大病初愈,百体疲乏,需要多量的牛奶来营养调理,方能恢复健康。桂师便是一种牛奶,应该把它好好地保藏起来,留给将来,不要在病中当作白开水冲药吃了。”

正是怀着这样高远的志向,丰子恺携全家踏上了前往桂林之路。

在桂林师范学校任教期间,丰子恺不仅致力于教学,还带领学生积极开展抗战宣传活动。他开艺术讲座,教学生抗战漫画宣传技法;带领学生贴抗战标语,希望以此唤醒民众,同心协力,抗战救国,“一言兴邦”。

1938年11月28日,为“保卫大广西”,桂林师范学校决定从即日起停课两周以开展抗战宣传活动。丰子恺创作了四幅抗战主题漫画——《欢送》《凯归》《保国》《轰炸》,还带领学生分组下乡宣传,激发群众爱国热情。他指导学生制作壁报和创作抗战漫画,亲自修改画稿。在他看来,“我们的抗战艺术,务求广受四万万民众的理解。欲广受理解,内容非仁爱不可,外形非浅显不可。”最浅显而最广为理解的,便是好的抗战艺术;而漫画,无疑是笔杆抗战的锋利匕首。

面对有些学生漫不经心的学习态度,丰子恺认为,比起教授学生漫画技法,更重要也更迫切的,是教他们做人。丰子恺说:“一切宣传,不诚意不能动人。自己对抗战尚无切身之感,如何能使别人感动?”在民族存亡之际,教育的首要任务是唤醒人性中的共情能力,是民族精神的淬炼与人格的锻造,艺术创作的根基永远是对生命的敬畏与关怀。

丰子恺为桂林师范学校编写了校歌,由当时在校任教的沈秉廉作曲。歌词曰:“百年大计树人,教育根本在心。桂林师范仁为训,克己复礼泛爱群。洛水之滨,大岭心村。心地耕耘,普雨悉皆荫。”救国之道,不仅在枪炮,更在人心。在今天看来,不得不佩服丰子恺高屋建瓴的教育救国观,和对教化育人的坚守。

在民族危亡的时刻,丰子恺以笔为枪、以教育为阵地,坚定地践行着教育救国的信念。《庄子·秋水》载:“孔子游于匡,宋人围之数匝,而弦歌不辍。”这句话成为丰子恺在抗战时期坚守教育的精神写照。教育是民族复兴的根本,即使炮火连天,弦歌不可绝响。他的坚守,不仅是个人的选择,更是那一代教育者的集体写照——冒着日军炮火南迁、坚持办学的西南联大教授们,将浙江大学西迁的校长竺可桢……即使在最危急的时刻,这些人仍毅然守护文明的火种。正是这种一代代人弦歌不辍、薪火相传的精神,铸就了中华民族历经磨难仍能屹立不倒的根基,让中华文明永续留存、绵延传承。

《光明日报》(2025年10月17日 16版)