点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【游艺丹青】

作者:韩少玄(中央文史研究馆馆刊编辑部主任)

所谓金石、金石学,其实皆为时间的造物。正如金石学家马衡在《中国金石学概论》中所述:“金石者,往古人类之遗文,或一切有意识之作品,赖金石或其他物质以直接流传至于今日者,皆是也。以此种材料作客观的研究以贡献于史学者,谓之金石学。”

金石学兴于北宋时期,于清代达至鼎盛。清代文人在借助古代器物考经证史的同时,也沉醉于其特有的斑驳、残缺、高古、拙朴之美,进而将之融入绘画创作,金石意趣遂引一时之风尚。今天,当我们重新审视清代绘画中的金石之趣,不难发现其背后蕴含着深厚的文化底蕴。众多作品不仅展现出画家们对古代文化的推崇与传承,更反映出他们在传统与创新之间寻求平衡的艺术探索精神,为后世留下了珍贵的文化遗产和审美典范。

周伯山豆补花卉图六舟

金石图像的妙用

在金石拓片上题跋,考订品鉴,不仅是金石学研究之所需,同时体现出题跋者的学识修养、审美情趣与书写水平,因此深受清代文人的青睐。而独具视觉美感的金石器物及拓片,也为清代印人提供了诸多灵感与启发。受此影响,在创作中借鉴、化用金石图像,成为清代画家的主动选择。

当然,清代画家之所以将金石图像引入绘画创作,并不仅仅出于视觉层面的考量。宋元以来,尤其是明末清初的文人画家,多寄情于枯木寒林、残山剩水,但是他们却能够以支离悟整全、由荒寒得生机,用作品传达方生方灭、即真即幻的美学智慧。同理,清代画家从金石图像中品读到的非但不是残缺、衰颓,反而是盎然生意、满目繁华。他们在金石拓片上补画折枝花卉而成的“博古清供”类作品,其艺术魅力就源于此。试看浙江省博物馆藏六舟和尚所作《周伯山豆补花卉图》(图①)。画家在周伯山豆全形拓的基础之上,以小写意笔法补画娇艳的牡丹、怒放的红梅,古器拓片的朴拙质感与缤纷花卉的鲜活笔触相生相融,异趣别出。

千岩竞秀程邃

庭院里锈迹斑斑的商周古鼎、案几上拙朴厚重的秦汉砖砚……高古的金石图像在陈洪绶的作品中也颇为常见。但与前文提及的“博古清供”类作品有所不同,陈洪绶绘画中的金石图像并非拓印,而是画上去的。如天津博物馆藏《蕉林酌酒图》(图③),画中所绘铜鼎等古器好像与山石、蕉林一起从万古虚空中生长出来,一高士踞石而坐,息虑凝神,专注地把玩着手中古雅的酒器,此情此景将画家对高古意趣的审美追求展露无遗。何谓高古?清代杨廷芝在《廿四诗品浅说》中有云:“高则俯视一切,古则抗怀千载。”由此而言,陈洪绶在绘画中遍陈金石图像,其用意或许在于以之为机缘超越古与今、真与幻、有与无的界限,在当下照见永恒。

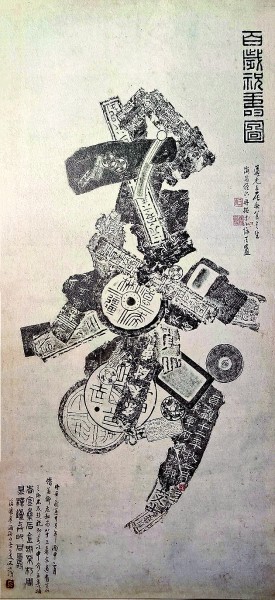

无论是“博古清供”聚金石、丹青为一体,还是根据绘画需要“虚构”金石图像,都不乏游戏意味。而将这种“游戏”发挥得淋漓尽致的,还有另一种特别的创作形式——锦灰堆。一些画家将残碎的金石拓片或金石绘画通过并置组合连缀为一体,就破言破、以残喻残,文史学家郑逸梅谓之“画家的游戏作品”。如六舟和尚的《百岁祝寿图》(图④)以残砖断瓦辅以少量钱币椎拓出一个巨大的“寿”字图形。孙鸣球的《锦灰堆四条屏》中每屏绘数件古物,拓片、古籍等各自排列,偶尔压叠累放,构图疏朗轻松,设色古朴淡雅。李成忎在一件锦灰堆作品上题诗“当时古迹今难见,以此聊表旧精神”,从中不难窥见“游戏”背后的深沉与庄重。

蕉林酌酒图陈洪绶

金石笔意的融汇

清代,在“以书入画”的画学思想基础上,受益于蓬勃发展的金石学及金石书风,“金石入画”成为新的画学主张。明末以降,渐呈衰颓之势的文人画由此重焕生机,无论山水、花鸟还是人物,皆呈现出一番新气象。

自董其昌提出“南北宗论”,独尊南宗山水,笔精墨妙几乎成为文人画的评判标准。实际上,唯笔墨是求的极端形式化倾向,业已背离了文人画“肇自然之性,成造化之功”的宗旨。有鉴于此,程邃、吴历、戴熙等画家以金石笔意的融入为契机,重新勾连起笔墨、意象、造化、心性之间的多维互动,重返宋元山水的写真传统。如程邃在《山水图》《千岩竞秀》(图②)等作品中,以苍涩老辣、古厚浑茫的金石笔法勾勒树石,得宋元笔墨“干裂秋风,润含春雨”之妙,弥合了山水画南北宗的裂痕,将文人山水画拉回“造化入笔端,笔端夺造化”之正途。

百岁祝寿图六舟

“山水,大物也”,因其大,金石笔意也就很难得到充分展现,而这一遗憾在清代花鸟画中得到了弥补。与山水画相较,花鸟画中的物象更为简洁,为文人画的书写性提供了足够的腾挪空间,这也正是明代大写意花卉融狂草笔意而大成的奥秘。在明代大写意的基础上,清代画家以金石笔法中万毫齐力的迟涩取代草书的迅疾,以元气弥漫的浑厚强化了草书笔意,为画面平添了几许沧桑与厚重感。吴昌硕以“画气不画形”为鹄的,是金石大写意花卉的集大成者,他在76岁时所作《修竹数竿》(图⑤)以沉厚、郁勃的篆籀笔法入画,既有排山倒海之势,又有金刚不破之质。

修竹数竿吴昌硕

融入金石笔意的清代人物画,亦颇有可观之处。儒家君子、道家高士不仅为传统文人提供了理想的人格典范,同时也成为画家们创作的母题。传统人物画多以渊雅、谦和、高逸为美,而融入了金石笔意的人物画则别具韵致。如金农笔下的高士、仕女等,无不以顿挫、凝重、奇拙的漆书笔法写就,凸显朴实的性情,使人观之有亲近感。南京博物院藏《牵马图》、天津博物馆藏《佛像图》等皆是经典之作。其后精擅人物画创作的“海上三任”,将金石笔法、民间题材、通俗趣味冶于一炉,进一步推动了人物画审美的世俗化与平民化。如辽宁省博物馆藏任伯年所作《梅花仕女图》(图⑥),以畅达、质朴而直白的笔墨,铺陈开画中女子的一缕清愁。

梅花仕女图任伯年

方兴未艾的金石学研究,推动了清代中国画的发展。无论是金石图像的妙用,还是金石笔意的融汇,都使画面呈现出古意盎然、元气浑沦的金石趣味。基于金石的各种新技法、新题材、新风格、新流派的涌现,铸就了清代文人绘画的历史高度。同时,清代中国画中的金石意趣亦对近代以来的中国画创作产生了深远影响,齐白石、徐悲鸿、潘天寿、石鲁等中国画大家无不得其惠泽,甚至为近代以来中国画的改良、转型和复兴埋下了伏笔。在此意义上,金石意趣不仅属于历史,也属于当下。

《光明日报》(2025年10月19日 09版)