点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【探秘高校博物馆】

光明日报记者 晋浩天 光明日报通讯员 丛雨馨

新学期开启,首都师范大学又迎来了一批新的面孔。不少新生被学校教学楼“烽火十四年——1931—1945抗战教科书专题展”吸引。

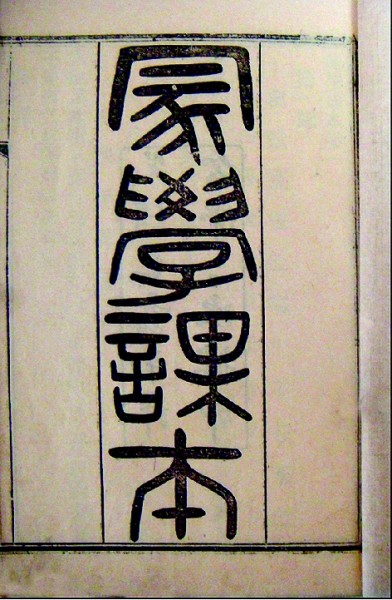

馆藏《蒙学课本》,为我国最早的自编新式教科书。图片由首都师范大学教科书博物馆提供

“正式开展的那天,我看着参观者驻足在展柜前,轻声哼唱出80多年前课本里的抗战歌曲,瞬间感受到了小小课本蕴藏的温度与力量。这些泛黄的纸页,记录着一个民族的骨气,也让我们读懂了:教育,从来都是一个国家最坚韧的铠甲。”首师大教育学院博士研究生宋世佳如是感慨。

课本,连接古今,启智增慧。首师大教育学院博士研究生蒋宇说:“在布展时,我们的心里就充满了敬意。有的课本印着断壁残垣,誓要复兴民族;还有巴掌大小的抗战口袋书,纸张粗糙,却在资源紧缺的困境里,将坚持抗战的声音送到了无数民众手中。我们一边梳理这些故事,一边更理解了这些课本的价值。”

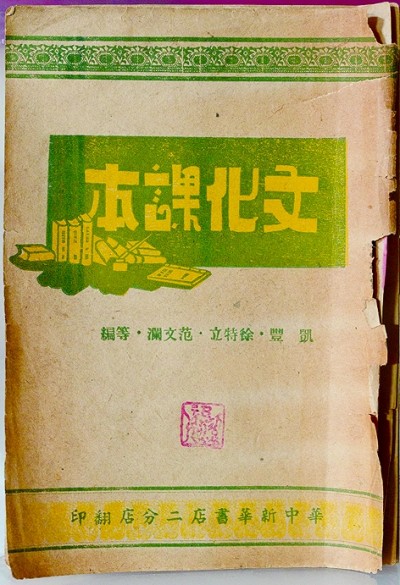

1942年于延安出版的《文化课本》。图片由首都师范大学教科书博物馆提供

本次展览的展品,都是首师大教科书博物馆的珍藏。2012年,在学校教育学院支持下,石鸥教授以自己的教科书藏品为基础,筹建了全国第一所高校教科书博物馆。如今,这座教科书博物馆已经成为集收藏展示、学术研究、决策咨询、人才培养和社会服务于一体的学术平台。

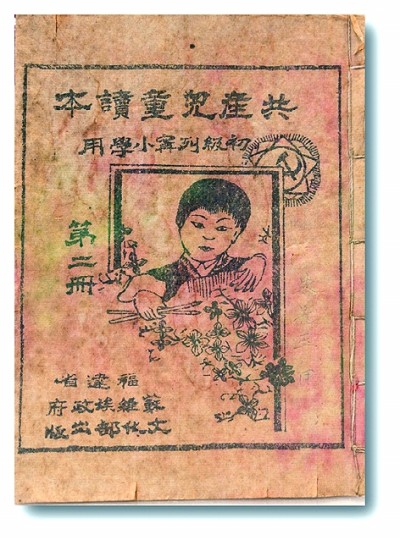

“如今,馆藏教材已达到3万余册,时间跨越3个世纪。上至晚清、下至当代,馆藏教科书体系完整,种类繁多。值得一提的是,我们收藏了较多革命根据地的教科书、抗战时期的教科书、国防教科书等特色教材。”石鸥告诉记者。

我党统编儿童教材重要开端《共产儿童读本》。图片由首都师范大学教科书博物馆提供

在参观完展览后,许多学生还会来到学校东一区八层的教科书博物馆本馆,细细端详更为丰富的藏品。展柜里,一本本泛黄的珍稀课本静静陈列,默默诉说着中国近现代教育发展的点点滴滴。

“从国人自编教科书之始《蒙学课本》,到抗日战争时期不是武器却胜似武器的‘烽火教科书’,再到新中国成立后的统编教科书……每一页纸、每一幅图、每一行字,都是时代脉搏的切片与文化基因的密码。”首师大教育学院党委书记陈志永说。

观众参观“烽火十四年——1931-1945抗战教科书专题展”。贾雪摄

“每一次讲解,都是一次精神洗礼和情感共振。当我站在展柜旁,看到参观者俯身凝视着那些泛黄的纸页,目光久久停留;当我看到他们为一段课文、一幅插图动容,那一刻,我仿佛触摸到了历史的温度与脉络。它正从字句之间悄然苏醒,触动一颗颗跳动的心。”作为教科书博物馆志愿讲解团队的一员,首师大教育学院博士研究生刘珊如是说。“于我而言,能够成为一名连接过去与未来的讲述者,我感到无比荣幸。”

石鸥教授带领教科书博物馆团队布展。田艺摄

前几天,教育部课程教材研究所政策研究与宣传中心主任李泽林在参观完“抗战教材”藏品后,动情地说:“教科书是抗战史中柔软而不可替代的武器。在看到一篇篇抗战课文和学生稚嫩的笔记时,我仿佛听到了80年前的读书声;在看到‘复兴教科书’‘国防教科书’‘战时教科书’时,我的脑海里浮现着当年学子翻阅这些书页的情形。他们的教室或许简陋,课堂或许随时面临转移,但他们所学的每一个字、所看的每一页书,都是对民族未来的坚守。”

首都师范大学学生为参观者讲解。田艺摄

“现今,教科书博物馆早已突破单一属性,发展成为重要的人才培养基地与育人平台。它不仅面向社会公众免费开放,而且积极服务基础教育教材科普和文化交流。”首师大教育学院院长张爽透露,学校率先设置教材建设人才培养的硕士和博士点,开发课程群和系列教材,多年来为全国高等学校、教材出版机构、教育研究机构输送了一批高水平人才。“同时,博物馆接待了大量国内教育科研机构研究人员、中小学教师和学生,围绕国家教材建设若干重大选题展开积极研究,对促进中国教材理论研究、服务教材实践建设作出了积极贡献。”

首都师范大学主楼。贾雪摄

《光明日报》(2025年10月19日 10版)