点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:马敏(华中师范大学教授)

不知不觉间,文权老师离开我们已经30余年了。

每当谈及英年早逝的当代学人,我第一个想到的,常常就是我们研究所的唐文权老师。在同时代的中年历史学者中,他绝对称得上是才华横溢的后起之秀,假以时日,必成大器,但很可惜,天不假年,年仅53岁就走了。我记得很清楚,他是于1993年11月因患胆囊癌肝转移而病逝的。我的岳母于那年6月去世,所患的病同文权老师的病几乎一模一样,逝世时也只有53岁!所以,那年,我经历了双重生离死别的悲哀:一是至亲,一为同事。

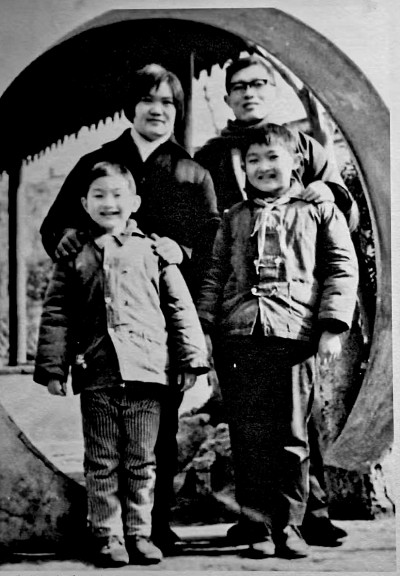

唐文权(后排右)和家人在一起。

结识伯乐

回到上世纪80年代初,章开沅先生从苏州引进文权老师,是史坛的一段佳话。当时,章先生已是闻名全国的著名学者、华中师范学院(1985年更名为华中师范大学)历史研究所所长,文权老师还是苏州的一名普通语文老师。其实,他俩早在70年代就已相识。那时,文权老师执教于苏州市一中。在“文革”的动荡岁月里,他并没有消沉,也没有随波逐流,而是发愤苦读,沉潜于中国近代史研究,尤其对章太炎思想有着浓厚兴趣。经上海章太炎研究权威学者汤志钧先生介绍,得以与被借调到北京《历史研究》编辑部工作的章先生通信论学,建立起联系。

据章先生回忆,1980年初,他为写作《辛亥革命与江浙资产阶级》一文,从上海到苏州档案馆查阅资料,才与文权老师有了直接接触。本来委托文权老师代订旅馆,但他执意要章先生住在自己家中,因他家离档案馆很近,一日三餐比较方便。通过朝夕相处,彼此都增进了了解。彼时,章先生已凭直觉认定文权老师有学术潜力。1981年10月,纪念辛亥革命70周年国际学术会议在武昌举行,文权老师不负众望,其提交的论文获得与会专家好评。这使章先生下定了引进文权老师来高校工作的决心。

引进文权老师来华师工作却并不顺利。经章先生提议,时任学校领导高度重视,学校很快就发出了商调函,苏州市教育局也欣然同意放人,但此事在湖北省教育厅却意外受阻,主要是当时个别领导思想保守,认为文权老师没有正规大学本科文凭(仅苏州师专毕业),不适宜到大学任教。幸好碰上当时教育部的一位司长到华师考察工作,并专门到历史系看望张舜徽和章开沅两位知名先生,章先生趁机汇报调动文权老师受阻一事,舜徽先生也仗义执言,说自己连中学文凭都没有,当年还是照旧被聘为教授。那位司长大为感动,主动协调教育厅,终于解决了文权老师的调动问题。两位先生的求贤若渴,于此可见一斑!

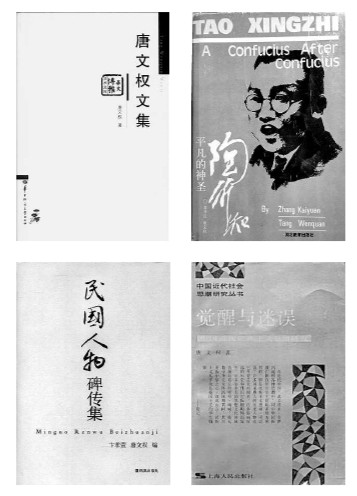

唐文权的部分著作

1983年春,我同朱英兄遵章师之命,同刘望龄老师一道去苏州整理苏州商会档案,结识了文权老师。那时,他调华师工作的事已有了着落。印象中,刚过不惑之年的文权老师,中等个,面皮白净,气质儒雅,身体则较为羸弱。熟了方知,他曾患过比较严重的胃病,胃部动过大手术。尽管是业余研究历史,但学有所成,已在《中国哲学》《哲学研究》等权威刊物上接连发表了关于章太炎研究的一组论文,引起史学界关注。知道文权老师即将加入华师历史所,成为所里的老师,我们自然十分高兴。

文权老师也就近参与了苏州商会档案的编纂工作。那段时间,我们在档案馆朝夕相处,我自然对他有了更多了解。我发现,源于江南人杰地灵的涵育,文权老师文史功底非常扎实,对苏州当地的风土人情、历史典故也异常熟悉。遇有问题,请教于他,往往能迎刃而解,不知不觉间,我将他视作了自己的老师。我在回忆刘望龄老师的一篇文章中曾提及,一个夏日,刘望龄老师和文权老师带我和朱英一路游学,来到扬州师院拜访祁龙威先生,住在师院招待所。因天气炎热,晚上相约到屋顶纳凉,在如水的月光下,两位老师对我们能成为章先生的研究生,慰勉有加,鼓励我们一定要刻苦向学,争取学有所成。文权老师还特别提到,他能有机会到武汉加盟华师历史所,跟随章先生治学,机会难得,虽已人到中年,但定会倍加努力,不负师恩。那晚的情景,至今仍历历在目,而三位老师都已先后驾鹤西去,令人怅然不已!

在苏州期间,文权老师在生活上对我们照顾有加,经常和夫人洪宝珠老师请我们去他家小聚,用可口的苏州家常菜招待我们。当时他家住在位于老城区的一所旧式民居,两层楼房,业已破旧,好像是单位分配的。印象中,一进门是一个空空荡荡的共用的客厅,光线不太好,摆有一张饭桌,兼做饭厅。屋内老式楼梯既陡又窄,上下楼都得非常小心。文权老师他们住在二楼左侧两间相连的侧屋,将原有的过街楼(通道)改造成一间书房兼客房。当年章先生便是在这里住了好些天。苏州老式民居最不方便的,便是没有专门的厕所,都得自备马桶。每天清晨出门,大街小巷都摆满了马桶。这是旧时苏州一景,现在已彻底改观了。可见,在当时,文权老师家的居住条件虽不算太差,但也很一般,有诸多不便。而文权老师就是在这样的条件下,夜以继日,发愤著述。

为了替我们改善生活,记不得是中秋还是什么节日,文权老师夫妇执意要在苏州城内最好的餐厅“松鹤楼”设宴招待我们。那天宴席上吃到的几道苏帮名菜,如松鼠鳜鱼、碧螺虾仁、樱桃肉、响油鳝糊、雪花蟹斗、银鱼莼菜羹等,至今难忘。这些菜肴别说吃,光看名头就使人大饱眼福,吃下去便是大饱口福了!记得文权老师特意介绍,松鹤楼的银鱼和莼菜均采自太湖,江南人的“莼鲈之思”,“莼”即指莼菜羹,味道特别鲜美,尝尝果真如此。似乎打那以后,我就再也没有吃过那么好的苏菜了。当时大家收入都很低,文权老师夫妇如此隆重招待我们,不知要破费多少,现在想来还很不好意思。

华师十载

看一些记载,都说文权老师一家是1983年春天迁往武汉,但在我的记忆中,他们是该年的8月下旬,即初秋时节举家搬往武汉的。可以印证的,是前两年有朋友在旧书网上淘到章先生1983年5月4日致苏州档案馆叶万忠先生的一封亲笔信,涉及我们去苏州整理商会档案之事,内中提到:“……如果人力紧张,唐文权同志亦可投入一部分力量。他在九月以前,除备课、搬家外,还可抽出一些时间协助此项工作。”这可旁证他们搬家应是9月以前的事。

尽管记不清确切日期了,但我清楚记得,他们搬家前,我还待在苏州整理商会档案,刘望龄老师和朱英兄则因有事已先期返汉。章、刘二师指示我,不必慌着回校,可在苏州等文权老师搬家时再回,还可顺便帮帮忙。经向洪宝珠老师请教核实,他们一家的确是8月底搬的家,但文权老师曾于该年3月去过武汉,一方面办理相关手续,另一方面是落实住房等事宜。后来,文权老师又返回了苏州,张罗搬家之事,同时参与苏州商会档案整理工作。他们举家迁往武汉时,因船票紧张,我没能买到同一班轮船。陪同他们从苏州经南京搭乘轮船去武汉的,是文权老师年轻的同事姚伟老师和郁老师夫妇。两天后,我从苏州出发,和他们在九江会合,共游庐山后,再一起从九江搭船返回武汉。沿途溯江而上,饱览长江风光,几家人聚在一起,热闹异常。文权老师的两个儿子是第一次坐长途江轮,更是兴奋不已,一路下来,我们竟成了“忘年之交”。

文权老师举家西迁来武汉任教后,便进入了可能是一生中最忙碌的十年。这十年中,他一边忙于给研究生和助教进修班开课,一边忙于科研,孜孜矻矻,笔耕不辍,或独撰,或与人合作,先后出版了《章太炎思想研究》(与罗福惠合作,1986年)、《雷铁厓集》(1986年)、《东方的觉醒:近代中印民族运动定位观照》(1991年)、《平凡的神圣:陶行知》(与章开沅先生合作,1992年)、《觉醒与迷雾:中国近代民族主义思潮研究》(1993年)等专著,尚有散见于报刊的30余篇论文。此间,他同校外资深学者也有多项合作,如与南京大学卞孝萱先生共同编辑《辛亥人物碑传集》《民国人物碑传集》二书;协助汤志钧先生校辑《梁启超全集》等。他率先在华中师大历史所(今中国近代史研究所)发起编辑出版的“辛亥人物文集丛书”,该丛书至今仍在持续出版,成为华师出版社影响极大的学术品牌之一。他与章先生合作撰写的《平凡的神圣:陶行知》,力求以严谨的学术态度,“寻求真正的陶行知”,出版后得到学界广泛认可。他的三万多字的长篇论文《杨会文与清末佛教革新运动》,在他去世两年后由《中国文化》杂志刊发,编辑在文末特别注明:“唐文权先生此文写于1992年,当年秋天寄给本刊,因顾及篇幅,在编辑部压了一些时间,后与他联系,不意唐先生已成古人,实在令人感到意外。兹将全篇一字不易地刊出,以资追念。”此文是文权老师有代表性的遗作。若不是天妒英才,过早离世,文权老师在学术上的成就着实无可限量!顺便说一句,或许是长期教语文的缘故,文权老师的文笔特别好,遣词造句格外讲究,文章可读性极强,颇类于章开沅先生,每有新作出,我都会认真拜读,尤其留心琢磨他文章的写法,从中学到不少论文写作技巧。

文权老师本来身体就不太好,又如此长期超负荷运转,自然难支,最终被病魔击倒。大概是在1993年3月的一天,我岳母查出癌症后,我到文权老师家同他聊天,谈了很长时间,聊到了我岳母的病情,并提醒他在繁忙的工作中一定要注意身体。大概在6月下旬,我岳母去世后不久,文权老师特意来我家,对我岳母的去世表示慰问。可能对自己身体出现的状况已有所察觉,他很仔细地打听了我岳母患病的前前后后,以及得病后的各种症状,我均一一如实相告,并叮嘱他,如有不适,一定要去医院做彻底检查。他说只是最近老感到肚子不舒服,有腹泻症状,下午还有点发低烧。我再次叮嘱他切莫轻视,一定要尽快去医院检查。他说他们一家7月份放假后要回苏州,回去后便去做检查,随后向我告辞。谁知,这一别竟成永诀!

果不其然,文权老师返回苏州后不久,即去医院做检查,一检查就发现是胆囊癌发生肝转移,尽管很快去上海的医院做了手术,但一旦转成肝癌,在当时的医疗条件下,就回天乏术了。10月份,我从洪宝珠老师处听说,文权老师的情况已很不好了,恐将不久于人世。又坚持了一段时间,11月24日传来噩耗,文权老师不幸去世。闻此消息,我当时就愣住了,感到莫大的悲伤!几个月前,我们还在这里话别,没想到几个月之后,就天人永隔,此生再也见不到面了。

人间真情

后来听洪老师说,在去世前,因癌细胞转移到颈椎,文权老师经受了极大的痛苦,腹部以下一度失去了知觉,但他仍然十分坚强,10月15日,还强撑病体,给章先生写下了最后的遗言:“西行求法,寒窗十载;导引之恩,永世不忘。”据章先生日记,他当时正在台湾讲学,接到文权老师讣告并附临终手书后,极度悲伤,“夜不成寐,辗转反侧”,晨起即草拟挽联一则:“姑苏结交,江汉论学,风义兼师友,人间难得有此知己;以研章始,以评陶终,清誉传中外,苍天何不假之以年?”写尽了二人亦师亦友的情谊以及对文权老师英年早逝的无尽感慨和惋惜。

转眼到了2012年11月,朱英兄和我陪同章先生及师母一同前往苏州,出席新版《苏州商会档案丛编》(6卷,12分册)的首发式。活动结束后,章先生告诉我,他这次来苏州,还有两个心愿要实现:一个是要去医院看望正住院治疗的叶万忠先生,感谢他当初对合作编辑苏州商会档案的大力支持;二是要去给文权老师扫墓,以弥补当年没有出席葬礼的遗憾。我听后感动不已,当即联络苏州方面进行安排。当天,章先生与年逾八旬、尚在医院住院的叶万忠老先生见面,他们二人都激动不已。叶万忠先生完全没有想到,86岁高龄的章先生会专程到医院来看望自己,共叙当年的友情。他一把攥住章先生的手,久久没有松开,眼眶都红了……

次日,我陪章先生和师母以及洪老师去给文权老师扫墓。文权老师的墓地坐落在苏州近郊的一座茶山上,是一个私家墓地,他的父母也葬于此。从茶山脚下到墓地并没有现成的路,加上前一天刚下过雨,更是泥泞不堪。考虑到章先生已是86岁高龄,师母年龄也不小了,我们只得托人事先用铁锨在泥地里挖出了一些阶梯状的小道,然后前后左右搀扶着章先生慢慢上山。到达墓地后,章先生神情肃穆,带领我们在文权老师墓前三鞠躬,表达无限的哀思。扫墓结束后,大家又搀扶着章先生和师母,耗费了很长时间,才安全抵达山脚。

在回苏州市内的路上,章先生如释重负地对我说:“总算了却了一桩心事。”同时嘱咐时任所长的朱英,2013年是唐文权老师逝世20周年,他生前没有出过论文集,所里能否编辑出版一本《唐文权文集》,以兹纪念?朱英当即表示一定照办。随后,前所长罗福惠师兄率领研究生很快选编了《唐文权文集》,于2013年8月由华中师范大学出版社出版。章先生亲自为之作序,缅怀与文权老师的深挚友情,充分肯定了他的学术成就和贡献。诚如章先生挽联中所言,他们二位是“风义兼师友”,成就了一段可歌可泣的史坛佳话。

三十多年了,每每忆及文权老师,我脑海中总是浮现出两幅交相重叠的画面:一幅是咫尺斗室内,一位中年学者清癯的面庞和书桌上堆积如山的文稿——只是为了践行一个庄严的承诺;一幅是萧萧秋风中,一位年近九旬的老人,在众人搀扶下,于泥泞的茶山上艰难跋涉——只是为了向曾经的弟子和亡友作最后的告别……

人间自有真情在!谨以此文纪念文权老师。

学人小传

唐文权(1940—1993),江苏苏州人。1960年毕业于苏州师范专科学校,到苏州市一中任教,业余研治中国近代史,1983年赴华中师范学院(今华中师范大学)历史研究所任教。著有《章太炎思想研究》(合著)、《东方的觉醒:近代中印民族运动定位观照》、《平凡的神圣:陶行知》(合著)、《觉醒与迷雾:中国近代民族主义思潮研究》等。

本版图片均由作者提供

《光明日报》(2025年10月20日 11版)