点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:何迪(何遂之孙)

吴石与祖父何遂是福建同乡,在推翻帝制、抗日救亡、国家统一的进程中,成为生死与共的战友。他们都酷爱中国古典诗词书画,吴石自喻为“戎装书生”,何遂则具“武胆文心”,诗词唱和是他们心灵交流的一种方式。

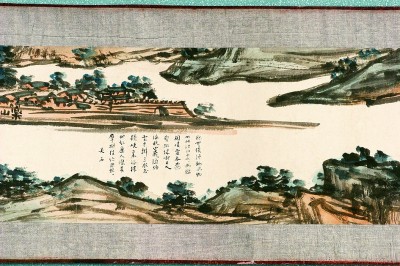

吴石题何遂《长江万里图·川江》 作者供图

1931年春,何遂访日,与在陆军大学留学的吴石相会,吴石作七律《喜叙圃至》:

羽音夕至客朝临,鸡黍微情一往深。

相慰百书输此面,论交几辈得齐心。

伤时广武真同叹,寻胜东山且朗吟。

生怕君归吾尚滞,西窗听雨旅愁浸。

吴石诗中,每一句都饱含着见到故人的欣喜和珍惜之情。他们讨论时局,一致认为日本军人气焰嚣张,侵华战争危险在即。吴石送别何遂时,又赋五言长诗《赠叙父兼并其志》,其中“国事诚大难,春秋益横恣”“身与国存亡,凛然见大义”,既是对好友的期待,又是自己内心的表白。

1943年中秋,何遂在吴石50岁生日时写了一首《百字令》长词祝寿:

癸未中秋,虞薰五十初度,尔汝交期,能无对酒当歌,一洗胸中块垒。

前身渭汝,恰中秋,明月人间能几。收拾乾坤归腕底,吾辈固应如是。多少英雄,古今人物,去去长江水。蓬莱清浅,望中澄澈无际。相与高唱分题,清谈据坐,莫问今何世。且尽平原旬日饮,侧耳羽书闻喜。荡涤倭氛,廓清禹域,方快平生意。老松仙鹤,一声横笛吹起。

何遂首句“恰中秋”点明吴石生日,“收拾乾坤归腕底,吾辈固应如是”,他们都深受中国传统道德文化的熏陶,认为国家兴亡匹夫有责,“固应如是”,表达了共同的抱负,与下面对历史上英雄人物的概述恰相吻合。下半阕描述了他们“高唱分题”“清谈据坐”,等待前线捷报,而后“荡涤倭氛,廓清禹域,方快平生意”,表达了打败日本侵略者,重建太平国家,是他们最大的意愿。

抗战胜利后的1946年早春,吴石与何遂同游重庆缙云山。来到缙云寺,何遂作画,吴石题七言绝句:

旧境重寻笑独勤,任他春已尽三分。

笋舆十里松阴路,细雨斜风上缙云。

古闽吴石

偶得半日空闲,与友人重游故地,抗战胜利的喜悦心情,跃然纸上。诗尾落款“古闽吴石”,表示他始终不忘自己是福建人,乡风长存,古风长在。

吴、何诗画合作的佳话,还要属那幅66.4米长卷《长江万里图》。祖父何遂于1940年至1941年完成长卷,吴石分别在“川江段”“三峡段”“武汉段”“九江段”题诗四首。

题何遂《长江万里图·川江》

恕无俊语酬风物,如此江山处处幽。

杰阁凌虚吞远势,孤城衔日入深秋。

四峨隐约云中辨,三水飞腾峡里流。

胜地故应人杰萃,摩挲往迹思悠悠。

中华民族的魂魄尽显在川江段气势磅礴的山水之中。“摩挲往迹思悠悠”,患难与共的战斗经历难以忘怀。“胜地故应人杰萃”,军人侠义、士人风骨,吴石、何遂的诗画互为表里。

题何遂《长江万里图·三峡》

远览方知天地宽,心安蜀道未为难。

香溪初望昭君里,险水又经崆岭滩。

艛艓顺流飞鸟过,峰峦当路怒猊蟠。

欲探何处闻猿峡,一为停舟着意看。

“远览方知天地宽,心安蜀道未为难”,平平淡淡两句,凸显出深刻的哲理:人只有眼光远大才能知道天地的宽阔;只要意志坚定,心态平稳,面对蜀道也不以为难。

题何遂《长江万里图·武汉》

武昌夏口大江流,廿二年前忆旧游。

几度探幽攀古阁,也曾寻醉踏芳洲。

孤心郁勃凭双剑,共济安危托一舟。

楚客江篱无限感,秋风斜日更添愁。

此诗回顾他与祖父1919年在反对福建军阀李厚基的护法运动失败后,结伴逃亡武汉的往事。那时何遂30出头,吴石也年仅25岁,“孤心郁勃凭双剑,共济安危托一舟”,表明他们是因共同的理想与抱负而成为一生的莫逆之交。

题何遂《长江万里图·九江》

依旧烟岚入画图,年时游屐遍匡庐。

云中五老女相顾,识得劳人面目无。

画中的庐山唤起当年的记忆:七七事变、国共合作、抗击日寇、收复国土,是他们共同奋斗的经历;民族独立、国家统一,如同奔腾入海的长江,势不可挡。

《长江万里图》长卷在2023年6月10日吴石烈士牺牲73周年忌日,由两位作者的孙辈——我和吴石孙女吴红,捐献给中国国家博物馆,永久珍藏。这样的归宿,我想,也必是两位前辈的共同心愿吧!

《光明日报》(2025年11月07日 16版)