点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【为推进中国式现代化凝聚磅礴力量·“十五五”新图景新征程】

光明日报记者 宋喜群 冯帆

“听着地道的山东梆子,吃着刚出锅的运河糟鱼,滋味儿更足!”在山东省济宁市汶上县的莲花广场上,山东梆子《白英治水》正在上演,游客李佳听得津津有味。这是“运河之脊文化大集”的现场,深厚的运河文化和独特的民俗风情通过文艺展演、快闪歌舞等形式生动呈现,与人们日常生活场景创新融合,惠及了更多群众。

“十五五”规划建议作出“激发全民族文化创新创造活力”的战略部署,为扎实推进文化强国建设指明了方向。作为中华文明重要发祥地、儒家文化发源地,山东济宁在中华优秀传统文化传承发展方面取得了哪些进展?在中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展方面,面临哪些机遇和挑战?日前,记者前往山东济宁就此进行采访。

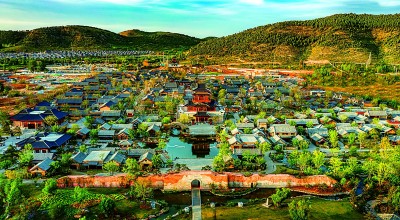

济宁标志性文化项目鲁源村全貌。资料图片

守护根脉:让遗址“说话”,让历史可感

初冬时节,踏入济宁曲阜鲁国故城国家考古遗址公园,园区的松柏依然苍翠,阳光洒在绵延的土黄色夯土墙基上,斑驳的光影透出历史的痕迹和岁月的变迁。

这处始建于西周的都城遗址,考古探明东西最长3.7公里,南北最宽2.7公里,面积约10.45平方公里,城垣总周长11公里多,至今地面残存高约10米的城墙3000余米和一些台地,构造形成了丰富而珍贵的文化历史遗产聚落。这里既体现着周公之制和儒家文化,更承载了古代先民的信仰。

在望父台遗址,一群研学的小学生正围站在园区中央的12米高台前,凝视台上鲁公伯禽的塑像,聆听他向西南遥望、寄托对父母思念之情的故事。他们还可以在鲁国故城营造技艺研学基地跟随老匠人体验古建修缮,走进考古发掘现场学习文物保护知识,亲身体验保护性挖掘的成就感。

“我们不仅在望父台外围加盖十字护栏,将遗址进行原址保护,复原了在这里发掘的部分墓葬和车马坑,更充分挖掘‘伯禽望父’等一系列忠孝故事,打造忠孝文化展馆,使其成为推动中华优秀传统文化‘两创’和弘扬社会主义核心价值观的前沿阵地。”曲阜市文物局工作人员朱年涛介绍。

鲁国故城国家考古遗址公园于2012年启动建设,以中轴线为核心,围绕城垣、外城壕、内城壕进行规划,其中周公庙宫殿区、9号古道路、南东门、舞雩台、望父台等成为保护研究的重点。

然而,鲁国故城考古遗址分布相对零散,呈现出“点多线长面广”的特点,能够对外开放、展示呈现的内容还不够,如何更好地开展公众考古交流服务从而实现文化的传承,是下一步需要思考的问题。

“面向‘十五五’,我们将持续推进鲁国故城文物保护与展示利用项目,不断深化与山东省文物考古研究院、山东大学等高校的合作,加大对鲁国故城遗址的考古挖掘,并加快遗址博物馆的建设,让更多群众感受考古的魅力。”曲阜市文物保护中心主任、文博研究馆员张龙说。

济宁拥有“三孔”、大运河两处世界文化遗产,曲阜、邹城两座国家历史文化名城,全国重点文物保护单位41处、省级重点文物保护单位260处,登录可移动文物130多万件、列全国地级市第1位,拥有国家级非遗代表性项目19项、省级非遗代表性项目102项。

济宁构建文化遗产保护体系,将文物保护纳入全市国民经济和社会发展规划,坚持“保护第一、合理利用和最小干预”原则,全方位提升鲁国故城、大运河南旺枢纽国家考古遗址公园,更好推动中华优秀传统文化传承赓续、创新发展。

济宁曲阜儒家研学基地研学课堂。资料图片

数智赋能:让汉画“动”起来,让业态更丰富

人们常说汉代有“三绝”,即汉墓、汉俑、汉画像石,汉画像石的巅峰之作便藏于济宁市嘉祥县的武氏墓群石刻博物馆内,被誉为“汉代历史的百科全书”。

“由于石刻文物材质与展示环境的特殊性,以往游客虽可近距离观赏,却难以深入理解其丰富内涵,许多精彩的历史细节仿佛被‘锁’在冰冷的石头里。”每天清晨,武氏墓群石刻博物馆馆长朱卫华都会仔细在一幅幅汉画像石前驻足检查,如何让游客读懂石刻上的故事始终是萦绕在他心头的一道难题。

随着全面深化改革的推进,传承中华优秀传统文化也要加快适应信息技术迅猛发展的新形势。于是,为让千年汉画“活”起来,嘉祥县与清华大学合作,引入汉画人机交互系统,为汉画像石配备“数字密钥”,并完成了全部石刻的高精度三维扫描,建成汉画像石国保数字化综合管理系统,让每一处刻痕、每一道纹理都转化为数据。

在互动体验区,游客手持“手电筒”,投影上的汉代车马仪仗队瞬间“复活”:车轮滚滚,旌旗猎猎,荆轲手中的匕首破空而出,直刺铜柱……“太震撼了!原来静态石刻藏着这么多故事!”游客李嘉磊兴奋地说。

数字化不仅丰富了展陈手段,更激活了文化传承的“一池春水”。在嘉祥县大学书院研学课堂,孩子们拓印伏羲女娲图;嘉祥木雕非物质文化遗产省级代表性传承人周广胜以汉画为灵感创作的“车马出行”U盘、镇尺等文创产品年销售额超2000万元;当地政府打造“曾庙-武氏祠-大学书院”精品路线,今年以来接待游客20万人次,带动周边餐饮、农家乐等共同发展。

“‘十五五’规划建议对推进文化和科技融合提出了更高要求,就推动文化建设数智化赋能、信息化转型,发展新型文化业态等作出部署,这让我们更加干劲儿十足。”朱卫华说,“我们将继续深化数字化保护与利用,让数字技术带来的文化收益真正惠及千家万户。”

为让历史文化资源可感、可触、可体验,济宁持续做新做活文旅体验,高标准建成了尼山圣境、鲁源村、市文化中心等一批重大标志性文化项目,运用人工智能等新技术,推出一批沉浸式体验项目,促进传统文化时尚表达、厚重文化现代转化,让海内外游客在旅游时更好地感受中华文化的独特魅力。

站在曲阜鲁源村思齐堂的裸眼3D六面屏中间,仿佛置身于一个梦幻世界,由躬耕乐道、城中市井、学堂求知、春风舞雩四个孔子故事组成的流动画卷跃然眼前,全景空间科技感拉满,沉浸其中宛如一次和古代先贤的“超时空”对话。

“如今,全息投影、水幕演出、无人机烟花等数智化文旅演艺在鲁源村比比皆是,户外的杂技魔术、草坪音乐节、NPC互动等氛围演艺也吸引了越来越多游客来济宁品味历史、感受文化。”曲阜尼山文化旅游投资发展有限公司景区管理分公司副总经理窦艳艳说,“面向‘十五五’,我们要让鲁源村的文化业态更丰富。”

对话世界:让智慧碰撞,让文化共鸣

诗礼银杏、焦熘鱼、阳关三叠、红莲珍菌……今年5月,一道道传统的孔府菜经典菜品摆在了联合国教科文组织总部的餐桌上,孔府家宴让众多国际宾客在刀勺碰撞声中见证传统技艺,于五味调和间体悟“礼食合一”的儒家智慧。

“味道承载风土与文化,赋予我们直观了解彼此的方式。”中国驻法国大使馆公使陈力说。这场跨越八千公里的美食文化盛宴,通过舌尖上的“活态遗产”,不仅体现了中华饮食文化的博大精深,更向世界展示了中华文明的独特魅力。

近年来,济宁积极推动孔府食礼文化“走出去”,带着孔府“舌尖上的技艺”出访法国、塞尔维亚、坦桑尼亚、尼日利亚、新加坡、埃及、希腊、韩国等多个国家和地区。通过孔府家宴品鉴会、孔府糕点展示、文化推介会等活动,将承载着千年儒家哲思的“阙里珍馐”呈现在世界舞台。

“十五五”规划建议提出,深化文明交流互鉴,广泛开展国际人文交流合作,鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界。如何讲好中国故事,展现可信、可爱、可敬的中国形象,一直是济宁乃至山东聚焦探讨的问题。

近年来,济宁全力打造世界文明交流互鉴高地,大力推动中华文化“走出去”,通过可品尝、可聆听、可感知的多元路径,努力向世界讲好中国故事、孔子故事,让中华优秀传统文化更加生动、立体地呈现于世界舞台。

“从百人参会到全球瞩目,从文化探讨到文明共治,尼山论坛的成长轨迹,正是中华文化影响力持续提升的生动注脚。”孔子研究院副院长魏衍华直言,济宁持续搭建尼山世界文明论坛、国际孔子文化节等世界文明交流平台,致力于让中华优秀传统文化成为跨越国界、联通世界的精神纽带。

如今,济宁正通过多种文化途径在各国开展人文交流。不论是儒家文化与中华美食有机融合的孔府宴,还是印信拓片、把脉针灸等非遗代表性项目体验,都展现了传统文化的活态传承之美、引起了国外宾客的广泛兴趣。

“‘十五五’时期,我们还将以创新开放的姿态搭起文明对话的‘国际会客厅’,推动对外传播和交流从‘文化出海’向‘价值传播’升级,让中华文化在交流互鉴中绽放时代光彩。”济宁市相关负责人表示。

《光明日报》(2025年11月24日 05版)