点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【活力中国调研行】

光明日报记者 张胜 王清彬 王轩尧

从碳汇茶园到智慧灯杆,从光伏海洋到无废工厂,从云端监测到信用激励……广袤的中华大地上,一幅幅减污降碳、提质增效的“绿色画卷”正徐徐展开。

近日,光明日报记者随“活力中国调研行”采访团奔赴浙江、内蒙古和重庆,见证美丽中国建设的铿锵步履,感受绿色低碳发展的强劲脉动。

工人在内蒙古包头市明阳新能源智能制造产业园内查看风机组件情况。新华社发

生态优势变发展优势

“尝尝我们这窑火面包,味道独一份。”

走进浙江常山县辉埠镇路里坑村,只见面包师陈美芳一边从窑中端出一炉金黄喷香的面包,一边笑着跟游客打招呼。

陈美芳曾在外务工多年,去年回村后决定不走了。为啥?她发现,村子完全换了一番模样:废置的羊棚被爆改成了咖啡馆;“白花花”的山变身绿油油的景;乱糟糟的农家小院如今干净整洁,还搞起了庭院经济……

很难相信,这个网红打卡地12年前还是“抬头见灰、低头见渣”的矿山废墟和远近闻名的“石灰村”。近年来,石灰窑停了,“窑火”却越烧越旺。依托自然资源和工业遗产,路里坑村发展起了乡村旅游。2024年以来,路里坑村各业态带动150多名村民在家门口就业,村集体增收600余万元。

陈美芳的“面包窑”也火了起来,“最多一天做了800多个面包,村里环境好了,游客也多了”。

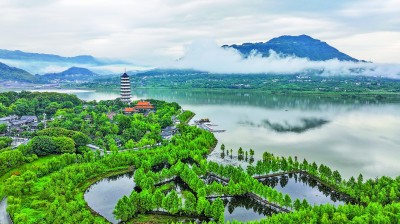

重庆市开州区汉丰湖畔,同样热闹得很。2025年“与湖共舞·乐在开州”汉丰湖水上欢乐季系列活动、第十届重庆文化旅游惠民消费季(开州分会场)、2025年中国摩托艇公开赛(开州站)同步拉开帷幕,让这个深秋变得多姿多彩。

10多年前,汉丰湖还是一片令人头疼的消落带区域。三峡工程建成后,库区水位周期性涨落带来了世界上面积最大的水库消落带。通过筑坝成湖,开州获得了面积相当于两个杭州西湖的城市水域——汉丰湖。然而,受上游污染物、城市污染物等影响,汉丰湖一度面临水质恶化、蓝藻滋生等严峻挑战。

重庆市开州区自然保护地管理中心规划发展科副科长张犀介绍,在加强污染源头治理的同时,开州筛选出40余种耐水淹乔木、草本植物,利用这些植物在环湖消落带实施湿地鸟类生境再造工程、湿地基塘工程、小微湿地工程等,构建起独有的湿地生态系统,发挥生态缓冲、景观美化的作用。

如今,漫步汉丰湖畔,曾经光秃秃的消落带已成为一片片“水上花园”,各类杉木郁郁葱葱,耳边不时传来清脆的鸟鸣声。通过举办品牌赛事,汉丰湖成功串联起周边文化地标与消费场景,将赛事“流量”转化为旅游“留量”,“一湖碧水”成为拉动区域消费的“源头活水”。

眼前的黄沙,正被一株又一株梭梭“锁住”。而绿色,正在一点点“扩张”。但是,这绿色里可不只有梭梭。瞧,梭梭林下,肉苁蓉正在沙子里茁壮生长。

这是记者在内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗梭梭苁蓉产业基地看到的场景。阿拉善左旗的天然梭梭林已达350万亩,人工种植的梭梭林突破了303.6万亩,成为一道纵贯境内南北的生态保护屏障。

如今,“绿屏障”还成了“钱袋子”。“我们在实践中摸索出了‘生态产业化、产业生态化’的发展模式。”阿拉善盟林草局党组成员、副局长潘竞军介绍,当地农户在梭梭上接种肉苁蓉,平均每户每年能增收近2万元。

一村一幅画、一县一风光,以“两山”理念为指引,越来越多的“生态痛点”正变为“发展亮点”。

在重庆举办的2025世界智能产业博览会上,机器人进行拳击比赛。新华社发

低碳发展带来新机遇

内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗,漫山遍野的蓝色光伏板犹如一片“蓝色海洋”。

几年前,这里还是一片黑压压的采煤沉陷区,地表塌陷、土壤贫瘠、植被稀少……改变,始于采煤深陷区生态治理光伏发电示范项目的落地。

2018年,项目团队流转租赁当地巴图塔村7.1万亩采煤深陷区土地,优先对其中4.2万亩进行高标准生态修复:翻整沉陷土地、播撒适生草种、培育乡土植被……原本的塌陷区种上了适宜的优质牧草和固土植物,山坡上长满了果树,废弃矿区穿上了“绿衣裳”,植被覆盖率从项目建设前的19%跃升至现在的60%以上。

生态变好的同时,村民的日子也越过越红火。“现在不用出去打工,家门口就能挣钱。”巴图塔村村民苏喜明算了一笔账,光是参与光伏区的种草、种树、植被养护,一年一人就能挣5万到6万元。

一排排白色风机在山岗上傲然矗立,成片的光伏板如海浪般在阳光下熠熠生辉……作为能源大区,近年来,内蒙古借助充足的风光资源,实现新能源快速发展。截至2024年底,内蒙古新能源装机规模在全国率先破亿,达到1.35亿千瓦,超过火电装机。

冬日暖阳下,杭州市萧山区梅林村美好生活中心屋顶上,排列整齐的光伏面板正“努力工作”,将阳光源源不断转化为电力,送到村民家中。

“我们在梅林美好生活中心率先打造村级光储充一体化系统,融合屋顶风格布局了258千瓦分布式屋顶光伏。”国网杭州供电公司“零碳工程师”来涵彬告诉记者,这些屋顶安装的光伏,年发电量超16万千瓦时,可减少二氧化碳排放约94吨。

不仅屋顶有光伏,鱼塘上也有。梅林村党委书记杨燕江介绍,村里的渔光互补项目整合80余亩池塘与30余亩土地,水上发电、水下养鱼,实现“一份土地,两份收益”,预计每年可增加村集体收入超11万元。

走进杭州临平经济技术开发区的茧Space产业园零碳示范园,一块巨大的智慧能源管理大屏上实时跳动着园区的能耗、光伏发电等各项指标。

茧Space产业工业园的楼宇顶部,整齐排列着太阳能板,绿色能源正源源不断地输送到园区的各个角落。杭州极能数智装备有限公司副总经理曹永杰介绍,平台利用物联网、云计算等技术,将各种能源设备、环境监测、碳排放源等数据进行收集、整合和分析,这本精确的“碳账本”为园区进一步推进碳减排提供数据与决策支撑。

重庆青凤科创城产业园区,一大片厂房屋顶泛着幽蓝色的光。赛力斯汽车凤凰智慧工厂利用焊装车间、冲压车间、总装车间等建筑屋面排布着光伏组件,建成1.88万平方米的光储充一体化发电项目,年发电量1584万千瓦时,每年可节约标煤5070吨,减少二氧化碳排放13284吨。

数据显示,2024年我国新能源对GDP贡献率达到10%,以新产业、新业态、新商业模式为特征的新兴经济持续涌现。放眼全国,各地以“双碳”目标为引领,不断塑造发展的新动能新优势,在低碳发展之路上拥抱新机遇。

一名顾客在浙江诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城选购珍珠饰品。新华社发

科技创新打造新优势

煤炭是黑色的?不,它也可以是白色的、透明的,甚至是五彩斑斓的。

在内蒙古,经过清洁高效利用,一块黑煤,能变成一瓶白色颗粒状聚乙烯、一卷透明保鲜膜……

煤炭“变形”的背后,是内蒙古摒弃“挖煤卖煤”老路,开辟“煤头化尾”新篇——打造以煤制油气、煤制烯烃和精细化学品为支撑的现代煤化工产业体系,推动传统能源加快绿色转型。

国能包头煤化工有限责任公司展柜里,产品琳琅满目:塑料收纳盒、玩具模型、医用器械、防护手套……

“我们生产的煤制烯烃材料,销售到下游厂家后,被用于制作各种各样的日用品,煤炭就这样经过‘七十二变’走进千家万户。”国能包头煤化工有限责任公司总经理余建良说,这里投运的世界首套煤制烯烃示范装置项目,采用国内自主研发的煤化工技术,每年将300万吨煤炭制成180万吨透明色的甲醇,再由甲醇制成60万吨的白色颗粒状聚乙烯、聚丙烯。

走进位于重庆市长寿区的中国石化集团重庆川维化工有限公司,只见工作人员正在使用仪器检测空气质量:“各项数据显示,目前厂区的空气质量为‘优’。”

“我们持续推进‘无废工厂’建设,坚持循环利用、绿色低碳发展。”川维化工甲醇运行部西区副主任何强介绍,企业建成硫酸回收装置,将工厂产生的废硫酸回收利用,每年可处理3.5万吨废硫酸。废硫酸再生循环利用装置建成投运后,公司不需要再外购硫酸,也不用再花费高昂费用处置废硫酸,实现硫元素循环使用。

浙江诸暨市山下湖镇珍珠蚌养殖基地,一颗颗载有珠蚌的白色圆球,铺在澄净的湖面上,随风荡漾。

“小到十亩、大到上千亩养殖面积的珍珠蚌,都能实现精准投喂、智能管护。”浙江清湖控股集团有限公司负责人郭伟锋介绍,工作人员通过珍珠养殖自动化系统设置投喂间隔时间,事先培育好的藻类就会被“靶向投喂”到每一只河蚌体内,从根本上切断污染源。

10多年前,高密度养殖、过量投饵投肥等带来的环境污染与质效不高等难题让养殖户步履维艰。回乡创业的郭伟锋,与高校、科研院所联手破题,研发出了“智能生物链治水·靶向养殖技术”。

“用这套技术养殖珍珠蚌,不但珍珠品质有保障,而且养殖密度越大,治水效果越好,养殖基地俨然‘净水车间’。”郭伟锋说。监测数据显示,经过半年试点,清湖养殖基地的劣Ⅴ类水消失了,此后常年达到Ⅲ类水标准。

从西北大漠的光伏基地,到东南沿海的绿色工厂,经济社会发展全面绿色转型之路越走越宽……

重庆开州区汉丰湖风景如画。新华社发

(项目统筹:光明日报记者 刘梦、贾月洋、郝泽华)

《光明日报》(2025年11月24日 07版)