点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【科学家的诗词情缘】

作者:王田田(南京师范大学文学院词学研究中心研究员)

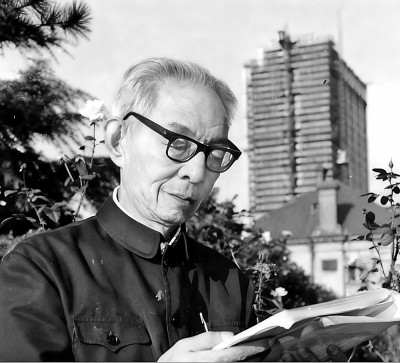

图片由作者提供

学人小传

朱夏(1920—1990),上海人。地质学家,中国科学院院士。1940年毕业于中央大学地质系,1947—1949年在瑞士苏黎世联邦理工学院学习构造地质学和岩石学。曾任浙江省地质调查所副所长,地质部华东地质矿产研究所副所长,江苏石油勘探指挥部副总指挥兼总工程师,晚年兼任同济大学海洋地质系教授。曾参加新疆、青海石油普查,参加大庆油田会战。主编《中国沉积盆地》《中国中新生代盆地构造和演化》,著有《中国的金矿》《朱夏论中国含油气盆地构造》及《朱夏诗词选集》等。

“要是我不搞地质而专心从事诗词创作,成就可能不在地质之下,我也很想这样做。”晚年,已是知名地质学家的朱夏院士如此说道,不无自豪,又有些遗憾。朱夏享有“诗人地质学家”的美誉,对于他来说,诗词创作,就像日夜陪伴在他手中的地质锤,一生难以割舍。

五十载治学

一甲子诗缘

1920年,朱夏出生在上海一个书香之家。他的父亲朱大可是当时沪上著名诗人,古典诗词造诣精深。母亲孙企馨从他四岁开始就课以唐诗。朱大可是上海著名诗社“鸣社”的成员,这个诗社经常组织活动,寻访名胜,吟诗填词。孩童时,朱夏不时随父亲参加诗社活动,耳濡目染,培养了对诗词的浓厚兴趣,10岁即能步韵其父,写出“岸柳初黄汀蓼红,南湖八月正秋风。看花又报朱庵好,柔橹声声烟水中”这样的诗句,初显创作天赋。

1936年,年仅16岁的朱夏考入中央大学地质系。次年,他与同学在南京青龙山进行地质勘探:“铁锥布袋作山行,岩壑无人云气生。笑指远山如怒马,奔腾万里不知名。”(《题照》)少年的意气风发,跃然纸上。1940年,朱夏大学毕业,进入地质调查研究所从事勘探绘图工作,多次到川黔边界开展地质调查。那时的朱夏,青春活力四射,对地质生活充满向往,身上洋溢着浪漫的诗情,写下了很多描写工作生活的诗歌。地质勘探虽远离闹市的喧嚣,但工作十分辛劳:“入世难深但入山,却教尘世羡萧闲。山民毕竟闲于我,笑我匆匆作往还。”(《入山》)“水麓山隈日日忙,一村争说怪勾当。不贪夜识金银气,错被人呼盗宝郎。”(《山居二首·其一》)勘探队员整日在山间敲石探矿,竟被村民误解为来山中盗宝的歹人,着实让人哭笑不得。

做地质工作,爬山过河是家常便饭,免不了面对风霜雨雪。“横江索与锁门桥,铁竟沉销竹尚挠。一落宛如苍隼疾,三揉岂让野猿骄。”(《大渡河》)“长虹百丈驾银罗,大渡河宁可渡河。此处惊鸿愁照影,谁家罗袜解凌波。”(《过大渡河独索桥险怖万状,惊魂乍定,戏占小诗》)“残雪有情偏碍马,乱山无意又经春。严冰锁涧寒流细,断雾连峰夜气仍。”(《一月二日风雪中越大相岭》)种种景象,给年轻的地质工作者留下了深刻印象,今日读来,让人有历历在目之感。

1947年,朱夏到瑞士苏黎世联邦理工学院深造。1949年10月1日,新中国成立的消息传到欧洲,朱夏10月6日就和妻子离开瑞士,奔赴祖国。归国途中,他兴奋异常,在给朋友的寄词中动情地写道:“东望朦胧天已晓,沧波为我催征棹。”(《蝶恋花·红海舟中寄彭君》)归国后,朱夏很快投身新中国的建设,参与组建浙江省地质调查所并任副所长。1955年,他主动请缨到大西北参加石油普查与勘探工作,在准噶尔盆地、柴达木盆地等地奋战,此后又转战东北松辽平原。“危崖剥落石斑烂,直上干云路百环。星斗光中天可辟,笑挥玉斧陟南山。”(《柴达木杂诗》)“席地幕天任所之,鲁戈在手夜来迟。山经石理商量遍,独向寒崖索小诗。”(《柴达木杂记·其三》)“壁垒森森雉堞齐,荒城疑是北庭遗。但应明月知今古,犹听天风振鼓鼙。”(《准噶尔盆地环行记事六首·其二》)“日月山西草未苏,落霞明处辟征途。铁鞋不拭天山雪,再踏寒沙入冷湖。”(《柴达木杂记·其一》)西北的风景与西南大不一样,勘探工作的艰辛一如往常,朱夏对地质工作的执着与热爱也未曾改变。在新社会,他的诗作更多了几分豪情。当看到石油喷薄而出时,他无比喜悦:“墨龙破地挟雷霆,黑雨俄垂五色璎。好化穷荒成沃壤,不须天外乞甘霖。”(《柴达木杂记·其六》)诗句中不仅凝聚着朱夏对地质的热爱,更沉淀着他对祖国的深厚情感。

改革开放后,朱夏的学术工作焕发新生,到国内外参加学术会议、进行考察。再到大西北,气象已大不相同,他的《重游西北》写道:“沉沉一线贯西东,海域天山气脉通。舞起黑油山上练,平湖又见吐长虹。”又到苏黎世,他写下《重访苏黎世地质研究所》:“三十年前一棹归,蹉跎无计惜芳菲。白头又上西行路,悲向崦嵫拾落晖。”在生命的最后阶段,朱夏仍挂念着国家的油气发展。《七十自赠》中“筹添东海期非妄,花化春泥理所然”两句,前句指东海油气开采在科研与生产上取得新进展,他为此所做的地质咨询工作有了收获,后句是写他在同济大学指导的研究生学有所成,已有取得博士学位者。一年多之后,朱夏因病与世长辞。

故人情难舍

山河好放歌

朱夏勤于笔耕,诗词生命旺盛,六十年创作的诗词不下千首。他经年跋山涉水,转战煤田油海,大笔摹写地质工作者的豪情壮志。这些诗词不仅是地质勘探场景的再现,更是科学家炽热情感的自然抒发。正如他的爱人严重敏所言:“他的诗词是地质生活的生动写照,也是这一代地质工作者光辉业绩的赞歌。”

从江南到西南,从西北到东北,朱夏踏遍万水千山,见过富春江的秀丽如画,见过贡嘎山的白雪皑皑,见过大渡河的波涛汹涌,也见过格尔木的黄沙莽莽。他写西南的二郎山:“千丈断崖迎面立,四围寒翠向人低。云生大壑龙方起。雨遇空林鸟倦啼。”(《晓越二郎山》)山陡谷深,丛林郁郁,云雨密布,堪称奇景。他写西北的昆仑山:“沙风直卷昆仑壁,雪岭横拖烂漫霞。叱驭飞车追白日,人间不信有天涯。”(《柴达木杂记·其二》)山顶积雪覆盖,山脚风沙呼啸,气势磅礴。“曲曲长廊万嶂迎,或如环柱或围屏。拟来物态神何肖,不借天工凿岂成!画壁无诗空曳白,看山投老倍垂青。分明境底添颜色,愿见漓江水更清。”(《阳朔舟中》)他笔下的桂林山水的俊逸秀美、百态千姿,令人神往。

朱夏的行旅诗并非只是单纯摹山绘水、雕琢自然景物,还巧借眼前之景,尽抒心中之情,如《七星岩溶洞》诗曰:“凌云涌出碧芙蓉,信有仙家住此中。穹幕偶窥星历落,垂缨时滴玉玲珑。莲台相幻呈狮象,琼阁声清奏鼓钟。我已浑忘寒暑事,藤萝忽透早春风。”这首写于1979年的诗作,通过对眼前美景的精心刻画,传递出热烈浓厚的情感,抒发对春回大地的喜悦之情。

朱夏为人真诚,待人热情,师友众多,因此也写下了不少交游诗词。他吟咏的对象既有前辈师长,也有新朋故友,既有志同道合的学界同行,也有相谈甚欢的诗友,如《记朱仲翔老师八十寿辰》《悼李公俭十首》《赠石樵》《送人夜归》《哭刘伊璜》《成我青兄挽辞四首》等,叙述了与师长、朋友间的交往经历,洋溢着浓情厚谊。《悼罗山老长兄》诗云:“四十年前执手初,堂堂酒阵亮逢瑜。论交早在猴山上,探穴幸逃虎口余。屈指牛郎君第一,蜕身龟甲我难如。迟来一日嗟何及,未尽残杯愧奠刍。”朱夏与地质学家王植(字罗山)相交四十年,惺惺相惜,如今老友猝然而逝,不禁悲从中来。

1940年,朱夏大学毕业,远赴西南进行地质工作,弟弟朱再可在家中照顾父母。朱夏给弟弟写了多首诗,表达对亲人的思念、对战争中家人安危的关心。“三年兄弟久离居,不尽相思一纸书。定省晨昏犹累汝,征徭关塞正愁予。樽前岁月催人老,劫后家园入梦殊。每向秋天数归雁,序行终恨我难如。”(《寄再可》,1940年)“遥知阿父泪难干,每寄家书字字酸。”(《金华战起,再可仅以身免,至桂林后驰书相告,感寄四诗》,1942年)这些诗篇既写出了兄弟深情,也流露出对无法在父母身边尽孝的愧疚等诸多情绪。1943年中秋,兄弟终于相聚:“不应千里共婵娟,雪岭黔山负旧缘。看遍六年关塞月,今宵初作小团圆。”“空囊相对更无钱,手足情争口腹悭。同起搴帘成一笑,高高画饼在长天。”(《中秋夜再可来,对床清话》)此时抗战尚未结束,生活并不富裕,但兄弟二人能够“小团圆”已是幸事。

朱夏常年与爱人分居两地,他将满腔情思付诸诗词,也写下了不少感人诗篇。来到新疆,他把所见宝马、骆驼、雪山等稀见景物与爱人分享:“眼前宝马与明驼,雪里天山好放歌。莫向陌头怜柳色,阳关以外故人多。”(《寄·五首·其一》)妻子生辰,他送上美好祝愿:“月如眉介寿,湖作酒称觞。健翮雏堪放,寒花老更芳。”(《祝》)天各一方,二人相互思念:“风常起兮云难聚,日不落时天可扪。忽忆京华尘海里,有人掩卷对黄昏。”(《寄·五首·其三》)字里行间满是鹣鲽情深。

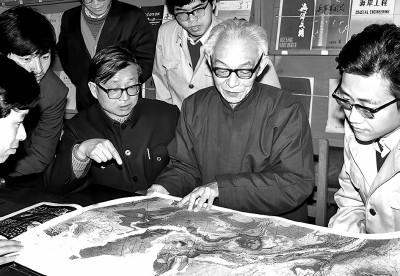

朱夏(右2)与学生在一起。图片由作者提供

别调传新格

工笔赤子心

幼年的家庭熏陶,加上常年勤奋不辍,使得朱夏的诗词格律谨严,对仗工整,结构分明。与此同时,他又不拘泥于旧法,勇于开拓,显示出守正创新的鲜明特征。

朱夏写下了数量众多的组诗,有的组诗超20首,这些组诗诗篇连缀,意涵丰富。他10岁便写出组诗《和父作(四首)》,描写嘉兴南湖不同景点的秋日风景,深受前辈赏识。此后他创作有诸如《孤愤(四章)》《本事(十三首)》《柴达木杂诗(二十四首)》《己酉杂诗(二十二首)》等组诗,皆有可观。这些组诗通常围绕一个固定的核心主题展开,组诗内的各首诗从不同侧面、不同层次深化主旨,承载着宽广深邃的内容。如写于1942年的《孤愤(四章)》:“每把吴钩思鹤舞,谁开金弋怨鸿飞。横流沧海知何极,归去西山欲采薇。”“弹铗吹箫事事乖,依人作客两堪哀。素衣渐怯风尘叹,禄米空怜斗筲才。”这组诗借用多个典故表达对战争的厌恶、对和平的向往,情绪愈加深沉。《柴达木杂记(十首)》写的是1956年柴达木盆地石油勘探的场景,依次记述冷湖、昆仑山、南祁连山、彩石岭等地见闻,以不断迁移的地点为线索,描绘各地风光与民情。

朱夏的一片赤子之心也凝结在他的诗作之中。“延水涓涓僰火幽,神州油气阅千秋。披荆已创先驱业,擐甲宜分祖国忧。”(《庆祝中国地质学会成立六十周年》)中国人早在秦汉之际就已经利用油气,北宋沈括根据在延河流域的观察提出“石油”的名称,新中国成立后,地质工作者披荆斩棘,为国分忧,所作出的贡献,让朱夏无比自豪。他的《饮酒》诗:“秣我马,厉我车,我将往此乡以卜居。弃百年之身世如敝屣,乐为欢于须臾。东方蒙蒙天未明,我心耿耿如长星。千金散尽不足惜,但愿长醉不愿醒。吁嗟乎!宇宙之间犹有醉乡天地宽,饮酒饮酒须尽欢。”此诗以饮酒为题,生动再现了饮酒后的醉态,表达的却是“我心耿耿如长星”,借用李白《将进酒》中的诗句,更显露出“天生我材必有用”的豪情。“断壁新开一涧流,征鸿嘹唳野猿愁。红黄霜叶千林晚,砧杵溪苗十里秋。”这首《乌巢河》勾勒色彩斑斓的乌巢河,在如画景色中寄寓情感,抒发热爱自然、不畏征途、勇于勘探的决心意志。

在旧社会从事地质工作,朱夏目睹了当时西南地区的贫困落后、百姓生存的艰难,并将之写入诗中。《修路哀》:“晨鸡初唱夜未除,担饭荷锄去修路。路险山高官不知,官书但说惩顽惰。官限何严山亦怒,怒将瘦骨撑天破。”受当时官员压迫,工人们起早贪黑,冒着生命危险在山中修路。又有《捶塃谣》:“捶塃捶塃塃何坚!火星灼灼生指间。弃锤时时闻太息,泪随汗落塃堆前。举臂欲折指欲裂,粒粒颗颗费搜剔。得砂未多力已竭,辛苦犹为翻石砾。”“塃”为开采出来的矿石,山中贫穷的妇人拾取废弃矿石,将其捣碎售卖,以此为生。“火星灼灼”“泪随汗落”,这些场景的描写不禁让人想起白居易、李贺笔下的卖炭翁、采玉工。

在漫长的地质生涯中,朱夏以诗明志,将他所挚爱的诗词与痴迷的地质巧妙融合,熔铸成既波澜壮阔又充满诗意的生命历程。这些精彩的诗篇将与他的地质贡献一同长存世间。

《光明日报》(2025年11月24日 11版)