点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【著书者说】

作者:钱念孙(安徽省社科院研究员、安徽省文史研究馆馆员)

旧书新知

我喜爱藏书,除古籍善本外,对旧书也颇为留意。如果说,购买一本新书如结交一位新朋友,那么获得一本心仪的旧书,则如遇到神交已久却未谋面的老友,“晤谈”之下,对过往的历史、人物、事件等又有新知。

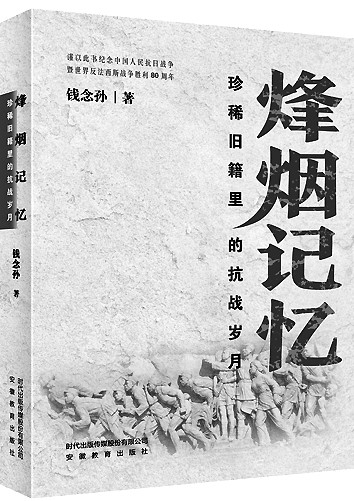

20年前的2005年,时值抗战胜利60周年。我曾利用自己的收藏,翻捡出上世纪三四十年代出版的有关抗战的旧书200多本,逐个叙述其内容、背景及作者简况等,写了一本《无法尘封的历史:抗战旧书收藏笔记》。该书通过呈现抗战当事人、当年写、当时印行的旧籍,以无可辩驳的历史材料,展现了中华民族在那血与火的时代与入侵之敌殊死搏斗的英勇事迹,揭露日本侵略者的野蛮行径。岁月如梭,转眼已至抗战胜利80周年。安徽教育出版社希望能用抗战岁月的珍稀旧籍,再推出一本有关抗战的书。遂有了这本《烽烟记忆:珍稀旧籍里的抗战岁月》。

《烽烟记忆:珍稀旧籍里的抗战岁月》钱念孙 著 安徽教育出版社

在撰写这本新书时,我发现,个人收藏的抗战旧书数量有限,区区两三百本,已基本用于《无法尘封的历史:抗战旧书收藏笔记》的写作。如果还以这些旧籍为原材料,改头换面或换种叙述方式出版,无异于将“残羹冷炙”重新上桌,不仅有违学术道德,更对不起读者和社会。那么,如何搜罗新的抗战旧书,解决“巧妇难为无米之炊”的问题?我想到一些图书馆和藏书界的朋友,但他们这方面的收藏均处于“零打碎敲”“散兵游勇”的状态,难以一下搜罗到足以成书的数百本抗战旧籍。

寻思之时,脑中蹦出孔夫子旧书网,顿有“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”之感。孔夫子旧书网多年来重点集藏人们不太重视的晚清至民国的史料书籍,其所创办的公益图书馆“杂书馆”,藏有各类民国图书期刊及名人信札稿本等近百万件。此外,我还想起,曾参观“孔网红色文献博物馆”,其展陈的数量可观的抗战等红色文献,让人印象深刻。

为了获取这些珍贵的“原材料”,今年2月中旬元宵节过后不久,我就赶往北京“寻宝”。坐在偌大的书架旁,查找书目、调阅原书、浏览阅读、摘录笔记、拍摄书影及主要内容等,每日早九晚六,与孔网“杂书馆”员工同时上下班。就这样一连忙活了两个星期,感觉所需材料大体凑齐,便收获满满地打道回府了。

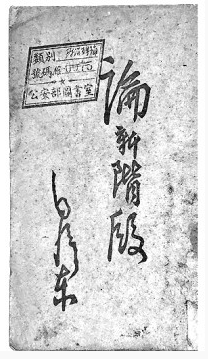

《论新阶段》

记录历史

返回合肥,如老牛饱食草料后慢慢反刍咀嚼,我也一头扎进抗战旧书的史料堆里,逐本叙述其内容主旨、写作出版背景、作者简况及意义价值等。我希望通过这些抗战岁月中留下,而不是后人回忆或转述的文字及图片,让人们更清晰、真实地感受和认识那艰苦卓绝的抗战岁月,意识到祖国每一寸被战火灼烧的土地,都承载着同胞的血泪和侵略者的罪恶。在整理过程中,我所感、所知、所获甚多。

譬如,《外人目睹中之日军暴行》(1938年7月初版),便是一个外国记者采写的日军侵略中国,尤其是攻占南京后屠杀、奸淫、抢劫的记录。作者田伯烈(Harold John Timperley)系澳大利亚人,当时任英国《曼彻斯特卫报》驻中国记者。他写这本书可说出于偶然,其序介绍道:去年(1937年)12月间,日军攻陷南京后,对于中国的无辜平民枪杀奸淫掳掠。他身为新闻记者,曾将所见所闻拟成电稿,拍发曼彻斯特报道。不料上海日方的电报检查员认为内容“过于夸张”,横加扣留。于是他决定搜集文献凭据,证明其所发电稿的真实性,结果发现事态之惨烈更出人意料,这便是成书的原因及其经过。

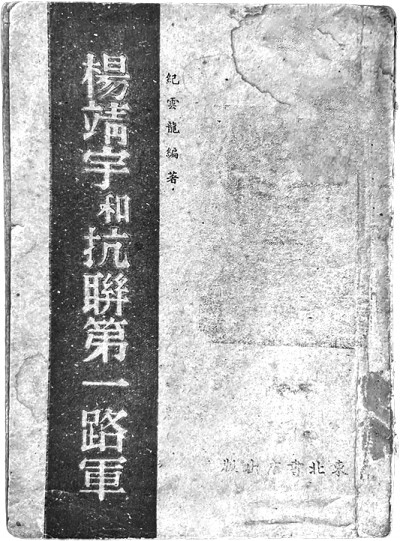

《杨靖宇和抗联第一路军》

《外人目睹中之日军暴行》十余万文字和几十幅揭露日军暴行的照片,是第三方提供的日本侵略中国尤其是在南京进行大屠杀罪行的有力证据。郭沫若在该书的序言中写道:“这样公平的客观的写照在我们自己是很难做到的,深赖明达的编者与本书中对于编者提供出宝贵资料的国际友人们,冒着莫大的危险与艰难,替我们做出了。这儿不仅横溢着人类的同情,这儿更高涨着正义的呼声。”该书出版的意义,不仅在于记录,更是一种强烈的呼吁——呼吁全国军民与日本侵略者作最坚决顽强的斗争。

捧读一本本抗战旧书,仿佛回到那国难当头、全民同仇敌忾的年代。据《杨靖宇和抗联第一路军》所述,抗联在冰天雪地里英勇抗敌,条件极其艰苦,杨靖宇孤身与大量日寇周旋,直至壮烈牺牲。《察哈尔抗日实录》记载,九一八事变后,冯玉祥在张家口组建察哈尔民众抗日同盟军,首次从日伪军手中收复大片失地。《抗战到底》,则记述了卢沟桥事变后,朱德奔赴抗日前线时写下的誓言:“我们誓率全体红军,联合友军,即日开赴前线与日寇决一死战。复我河山,保我民族,保卫国家,是我天职。”这些事迹与豪言壮语,让人震撼,更让人感动!

如果说《烽烟记忆:珍稀旧籍里的抗战岁月》尚有可供观览之处,很大程度源于这些抗战旧书本身的魅力——那些书角卷起、泛黄发脆甚至书边破损的旧籍,浑身散发出一种历经岁月沉淀的气息。那些不随时光流逝、世事更迭而改变自己的书籍,具有无法掩盖的纪实魅力。

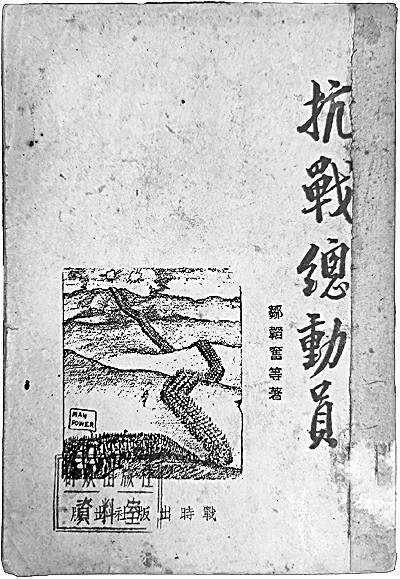

《抗战总动员》

砥砺新程

中国人民抗日战争,作为世界反法西斯战争中开展时间最早、持续时间最长、作战异常惨烈的战争,既悲壮激烈、气吞山河,又变化多端、曲折纷繁。与抗日战争的历史意义和影响相比,我们对抗战史的认识和研究,包括史料的发掘和整理等,虽然做了许多卓有成效的工作,但仍有可完善之处。

有关抗战历史的史料,主要保存在位于南京的中国第二历史档案馆。但“二史馆”侧重档案文献及报刊资料的存储,对抗战旧书并没有系统收藏。全国各大图书馆,在战乱年代多忙于搬迁和避难,错过及时征集书籍的机会,加上民国书纸张不像线装古籍那样易于保存,使这方面的藏品成为各图书馆的短板。综而观之,抗战旧书的收藏整体处于零星、分散的状态,诸如孔夫子旧书网公益性图书馆“杂书馆”那样积累那么多相关藏品的场馆,实属少见。

藏书界多看重古籍善本,而较少集藏抗战等民国旧书。拿近现代几位大藏书家来说,郑振铎(字西谛)以蒐集宋元善本见长,书捐给了国家图书馆,有《西谛书目》行世;钱杏邨(笔名阿英)以藏晚清小说等取胜,书捐给了家乡芜湖市图书馆,著有《小说闲谈四种》等;只有唐弢(笔名晦庵)以收藏民国书刊闻名,其《晦庵书话》颇有佳声。唐弢过世后,为使其藏书能妥善保存,家属于2000年将其捐赠给了现代文学馆。可惜的是,该馆接受这批馈赠时,只挑选了与现代文学有关的作家作品及期刊珍本,对政治、经济及其他文化类的藏书没有一并收藏。这导致唐弢收藏的包括抗战在内的许多民国珍稀图书,此后流散至多家拍卖会及旧书收藏市场。《烽烟记忆:珍稀旧籍里的抗战岁月》里的一些稀见版本,便来自这批流散的唐弢藏书。如书中第90—91页介绍的《毛泽东救国言论选集》,新华日报馆1939年5月初版,不仅是毛泽东抗日救国言论的较早专集,也是“毛选”最早的专题版本,异常难得和珍贵。

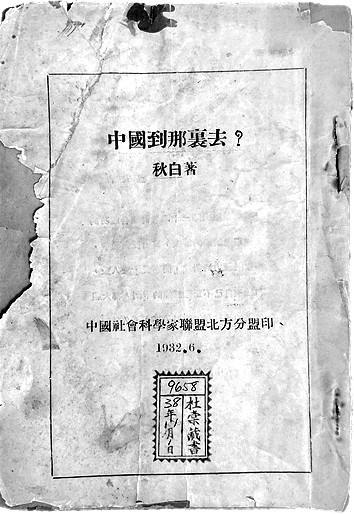

《中国到哪里去?》

抗战及民国旧书的集藏引起社会关注,与1999年纪念新中国成立50周年系列活动密切相关。那一年,学界提出了“红色收藏”的概念,使这一领域藏品逐渐受到社会重视。但此时离抗战胜利已过去半个多世纪,搜集抗战当年的原始史料已相当不易。所谓“原始史料”,是指历史亲历者当时记录、当年留存或刊印的史料,而非后人回忆、转述、阐发或加工过的资料。这对于认识和撰写抗战史尤为重要,其原因不仅在于原始史料相对可靠,更在于中国抗日战争力量组成结构的特殊性和复杂性,以及抗日战争胜利后中国历史进程的沧桑巨变。

正是基于抗战原始史料具有还原历史的功能和价值,这本《烽烟记忆:珍稀旧籍里抗战岁月》,从日本侵华的背景、九一八事变引发局部抗战、七七事变与全民族抗战、十四年抗战历程、战时中国政治、战时中国军事、战时中国经济、战时中国外交、战时中国文化、抗战胜利与恢复等十个方面,让历史说话,用史实发言,回顾历尽艰辛的抗战岁月,传扬气壮山河的抗战精神。

感谢这些珍贵的史料,让我不断获得新的体验和启示。此次与抗战旧籍对话,我不仅对日本侵略者曾经的狂妄野心和滔天罪行义愤填膺,更对我们伟大民族在抗战中所创造的英勇伟绩感佩不已。我相信这些尘封已久的白纸黑字,其所饱蕴的丰富内涵和精神力量,既有助于我们审视来路,把握当下,更有助于我们展望未来,开拓民族复兴的新征程。

《光明日报》(2025年11月27日 14版)