塞罕坝林场先进群体 带着决心植绿

光明日报记者 陈元秋 耿建扩

从首都北京往北180公里,便来到了塞罕坝。在这里,云海、花海、林海交相辉映。这里是世界最大的人工森林,更是生机盎然满目苍翠的绝美仙境。

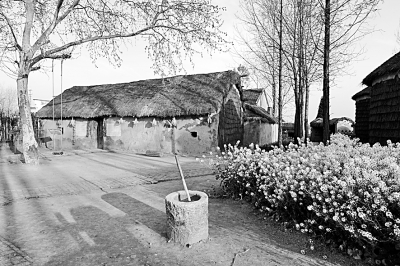

塞罕坝经历了从荒原到绿洲的巨变 资料照片

然而这一片“绿”,并不是大自然的馈赠,而是三代塞罕坝人创造的奇迹。

塞罕坝意思为“美丽的高岭”。在历史上这里水草丰美、鸟兽繁集。但从清末开始,经过近百年的乱砍滥伐,到新中国成立之初,塞罕坝已经退化为高原沙地,直接威胁到首都北京。1962年,国家决定在塞罕坝建立大型机械林场。来自全国各地的369名年轻人踏上了沉睡的高原,用青春和汗水向沙漠发起挑战。

1964年春天,塞罕坝人开展了提振士气的“马蹄坑大会战”,造林516亩,成活率达到90%以上。这一胜利,坚定了塞罕坝人创业的决心,塞罕坝的造林事业从此开足了马力。

在艰苦的条件下,塞罕坝人逐步将林子建起来了。造林季节也由每年春季造林发展到春秋两季造林,每天造林超过2000亩,最多时一年造林达到8万亩。据统计,从1962年至1982年,塞罕坝人在沙地荒原上造林96万亩,其中机械造林10.5万亩,人工造林85.5万亩,总计3.2亿余株,按株距1米计算,可绕地球8圈;保存率70.7%,创下当时全国同类地区保存率之最。

1983年,林场开始全面转入森林经营阶段以来,树立起“造林固本、经营培元”的理念,摸索出一套科学抚育管护的模式,实现了良性循环的发展链条。

1993年,塞罕坝建立了国家级森林公园,开启了森林旅游的新纪元,产业家族增添了精兵强将。2007年,塞罕坝建立了国家级自然保护区,保护森林生态系统、保育湿地生态系统、丰富生物多样性有了更加坚强的保障。

近几年来,林场在经营思路上以绿色、开放、共享的理念为指导,走“生态优先,营造为本,科学利用,持续发展”之路。

2017年12月5日,塞罕坝林场建设者被联合国环境规划署授予“地球卫士奖”,成为全球环境治理的“中国榜样”。

五十多年来,三代塞罕坝人造起了112万亩的世界最大人工林,使当地森林覆盖率高达80%。如今塞罕坝百万亩林海筑起了一道牢固的绿色屏障,有效阻滞了浑善达克沙地南侵,每年为滦河、辽河下游地区涵养水源、净化水质1.37亿立方米,固碳74.7万吨,释放氧气54.5万吨,可供199.2万人呼吸一年之用。近十年,塞罕坝与建场之初的十年相比,年均无霜期增加14.6天,年均大风日数由83天减少到53天,年均降水量增加66.3毫米,每年提供的生态服务价值超过120亿元。

塞罕坝的绿色传奇还远远没有结束。据悉,到2030年,塞罕坝林场森林面积将达到120万亩,森林蓄积量将达到1600万立方米,森林覆盖率达到86%,逐步建设成生态系统完整,人与自然和谐共处,生态经济社会效益可持续发展的大型国有林场典范。

苏尼特右旗乌兰牧骑 带着心意讴歌

光明日报记者 高平

国庆前夕,悠扬的乌兰牧骑主题歌响起,苏尼特右旗乌兰牧骑高举着队旗,走在内蒙古第28届乌兰牧骑艺术节开幕式的最前面。

时代在变,乌兰牧骑为人民服务的宗旨永不变 资料照片

每届的艺术节,他们都走在最前面。因为他们是内蒙古草原上成立最早的乌兰牧骑。

1957年,在内蒙古自治区成立10周年前夕,内蒙古文化系统进行了一次调研,边远牧区文化生活极其匮乏,建议在边远农村牧区建立小型的、流动的、综合性质的文化工作队。这个文化工作队起名为乌兰牧骑,汉语意为“红色嫩芽”。

1957年6月17日,内蒙古第一支乌兰牧骑——苏尼特右旗乌兰牧骑在温都尔庙成立。苏尼特右旗举全旗之力支持这颗破土而出的文艺新苗,为他们配备了1辆马车,两块幕布、三盏煤气灯、五件乐器。

第二天,举着红旗、甩着响鞭,9位队员乘着马车,向偏远的牧区出发了。从此他们开创了一个时代,培育了一种精神——迎风雪、冒寒暑,不畏艰苦长期在戈壁、草原上为群众演出服务;有露珠、接地气、留下的是社会主义文艺作品。乌兰牧骑优良的工作作风、顽强的意志品质和无私的奉献精神,成为我国文艺战线的一面旗帜。

“我们扎根草原,以文艺启蒙草原儿女;我们一心一意,努力使牧区焕然一新;我们是文艺轻骑兵,我们是人民的乌兰牧骑……”这首《乌兰牧骑之歌》一直传唱至今,它的作者是第一支乌兰牧骑的第一任队长乌力吉陶格套。

荷花、伊兰、娜仁图雅是第一批队员中的“三朵金花”。今年84岁的荷花回忆说:“当时我们刚刚20出头,下乡演出常常两个多月不回家。”他们为广大农牧民送去了欢乐,也传播了国家的大政方针政策。

苏尼特右旗乌兰牧骑现任队长孟克吉日嘎拉感慨地说,随着时代的发展,乌兰牧骑已经配备了声光电等现代化的设备,人员达到40多人,可以创作大型的剧目,水平不亚于歌舞团。如今活跃在大草原上的乌兰牧骑有80多支,队员达到3000多人,每支队伍每年下乡演出都保持在100场以上,一支支红色嫩芽,引来百花盛开。

孟克吉日嘎拉说,2017年11月21日,总书记给苏尼特右旗乌兰牧骑回信,极大地鼓舞了乌兰牧骑的队员们。接地气、传得开、留得下,是我们努力的方向。从2018年开始,内蒙古在全区启动了“弘扬乌兰牧骑精神,到人民中间去”基层综合服务活动,以“乌兰牧骑+”的方式,组建了200多支“草原综合服务轻骑兵”,每年利用3个月左右时间,到偏远农村牧区、少数民族聚居区、边防哨所等2000多个服务点,向基层提供文艺演出、理论宣讲、农牧业及科技、医疗卫生、政法司法、脱贫攻坚等方面的综合性服务。

为了迎接新中国成立70周年,苏尼特右旗乌兰牧骑今年创作了蒙古剧《朱日和情》。全剧以2017年“八一”朱日和草原沙场阅兵为背景,把草原上各族军民儿女在新中国成立70周年中形成的“军民鱼水”关系,艺术化地呈现在舞台之上,热情讴歌了一代代草原牧人纯朴而坚定的民族团结意识和家国情怀。

空军八一飞行表演队 带着自信起飞

光明日报记者 刘小兵

“国门迎宾示大礼,蓝天仪仗建殊荣”。自1962年组建以来,空军八一飞行表演队从简单专机护航发展到编队特技表演,从亚音速到超音速,从一代机到二代机再到三代机,将惊险刺激与表演艺术完美结合,充分展示了中国空军的战斗力水平,见证了国家航空工业的发展历程,折射出我国国防实力的不断提升。

空军八一飞行表演队履行蓝天仪仗使命 资料照片

57年来,空军八一飞行表演队为160多个国家和地区的700多个代表团进行了600余场飞行表演。每一次飞行表演都是一次为国争光的担当。1982年5月迎外表演,九机起飞后黄沙漫卷,空地一片模糊。但表演队员保持严整队形,在沙暴中盘旋、俯冲、跃升,完成全套动作后安全降落,带队的外军将领主动来到着陆线,握着他们的手说:“中国空军,了不起!”

从歼-5、歼-6、歼教-5到歼-7EB、歼7-GB、歼-10等飞机,空军八一飞行表演队先后历经6次换装,这一切都得益于我国科技水平的快速提升和综合国力的大幅跃升。2009年6月,表演队换装歼-10,成为继美、俄之后第三个使用自主研发的三代机表演的飞行表演队。“从二代机到三代机,性能上的提升太明显了。比如歼-10内部大多是电子显示,而原来的歼-7基本都是仪表。”飞行一大队大队长井飞感慨,老一辈飞行员为表演队的发展付出了许多心血和汗水,却囿于装备性能所限,很多动作无法实现。如今,歼-10表演机的操纵和机动性能很好,让他们更有自信地飞。

飞行是勇敢者的事业,飞行表演更是刀尖上的舞蹈,越是惊险越能展现大国形象。空军八一飞行表演队队员们承受着数倍于他人的生理、心理负荷,有的动作瞬时载荷高达9个G,有时编队间隔不足1米,时速近千公里。他们一次次搏击蓝天、挑战极限,先后创造出歼教-5九机上下分组开花、水平开花等16个高难表演特技动作,歼-7EB六机楔队斤斗等5套世界级高难动作,成功试飞论证了宝塔队、蓝宝石队、双机对头等11套表演动作,歼-10时期,持续刷新三代机飞行极限,创新编排大坡度起飞、半滚倒转着陆等高难度动作,先后形成3套20多个表演动作,并每年坚持创新1至2个表演动作。

党的十八大以来,八一飞行表演队6次飞出国门,向海外展现中国精神、中国力量和新时代中国空军风采,被誉为“国家形象名片”和“强国兴军窗口”。2013年8月首次走出国门,执行莫斯科航展飞行表演任务。2017年,赴阿联酋参加迪拜航展并为巴基斯坦进行飞行表演任务,首次亮相中东,实现“一次出国、两国表演”的壮举。2019年3月执行巴基斯坦国庆日飞行表演任务,首次参加国外阅兵飞行表演并取得圆满成功。

“从歼-5、歼-7系列再到歼-10,我们的表演机一直都是‘国字号’飞机,表演队的换装史折射了我国空军转型跨越的生动现实。我们期待在不远的将来能驾驶更先进的‘国字号’战机在蓝天起舞!”八一飞行表演队队长曹振忠说。

小岗村“大包干”带头人 带着恒心致富

光明日报记者 常河

时序初秋,坐落在淮北平原上的小岗村天蓝,稻黄,瓜果飘香,又是丰收的景象。

小岗村实现乡村振兴新突破 资料照片

已是午后,76岁的严金昌依然在他的“金昌食府”忙碌着,不远处,是他开的小岗村第一家超市。“好多游客知道总书记来过这里,所以喜欢在我家吃饭。加上超市,一年收入20来万没有问题。”严金昌说。

严金昌是当年小岗村“大包干”18位带头人之一,游客等菜的时候,总喜欢让他讲讲当年“红手印”的故事。

那是1978年,中国改革开放元年。那年冬天的一个夜晚,安徽省凤阳县小岗村18户村民代表以按红手印托孤的方式,搞起了“分田到户”,从而拉开了中国农业改革的序幕。

40年来,合着中国前进步伐,小岗村一直在变。

包产到户的第二年,小岗村粮食产量是前十余年产量的总和,人均收入达400元,相当于1978年22元的18倍,结束20余年吃国家救济粮的历史,小岗村首次归还了国家贷款800元。“那一年是我30多岁来第一次吃饱饭”,大包干带头人之一的严俊昌回忆说。

但从那时起过了20年之后,小岗村百姓的生活只停留在吃饱穿暖的水平上。“一夜跨过温饱线,二十年没进富裕门”成了小岗人的困惑,也成了外界的质疑。

为了生存,小岗人求变;为了幸福,小岗人从未停下变的步伐。

2008年,在时任小岗村第一书记沈浩的建议下,“大包干”带头人之一的关友江开了村里第一家农家乐“大包干菜馆”。严立华开起了“红手印”系列的农家乐和超市。

如今,村中心的友谊大道两边是一栋栋徽派建筑风格的小楼,农家乐、农村电商等招牌随处可见。到2011年,村民人均年收入从刚过2000元到超过5000元。

更大的变革源自体制。2015年7月8日,安徽省土地承包经营权第一证在小岗村颁发,小岗人从按“红手印”,到领“红本本”,开始搞起了土地流转、入股,拿租金、分红利。小岗在中国农村改革的历史进程中再度领跑。

2018年2月9日,小岗人实现了40年来的第一次集体经济分红。2019年,小岗村集体收入首次突破千万元大关,分红金额较上年增加近五成。

如今,18位大包干带头人健在的还有10人。但小岗精神一直在延续,小岗人改革的底色从来没变。

作为“改二代”,关友江的儿子关正景,正通过电商为小岗注入互联网因素,打造“互联网+大包干”模式,让好的农产品卖上好价钱。现在,“小岗农民”原生态大米、“小岗农民”黑花生、“小岗农民”蓝莓果干等土特产畅销网络。

一个个种粮养殖大户挑起大梁,建设4300亩高标准农田,发展现代农业观光游,争创国家5A级景区……“小岗要发展,最根本的是靠小岗人自己的努力,创新求变。”小岗村第一书记李锦柱说,“就像习总书记说的那样,幸福是奋斗出来的。”

中国就在这儿,小岗精神永远不变。

《光明日报》( 2019年09月24日 07版)