点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【文学里念故乡】

作者:徐则臣(人民文学杂志副主编、茅盾文学奖获得者)

我看过一本叫《河流是部文明史》的书,顾名思义,讲的是河流与人类文明之间源远流长的紧密关系,甚至可以说整个人类文明进程都是围绕河流展开的。这本书立论宏大且精微,让人震惊又大受鼓舞。水是万物之源,是人类赖以生存的根本。由此生发开去,完全可以作类似的论断:大者可言“河流是部文学史”,小了可说“河流是部成长史”——仅以中国文学观之,河流确乎可作一部皇皇的文学史。《诗经》以降,哪一部文学典籍离得了江河湖海?就算那些讲述茫茫沙漠和戈壁滩的故事,也缺不了汹涌澎湃的海市蜃楼幻景。文学是鱼和水草,上了岸都活不成。这是大话。往小了说,河流也的确能贯穿一个人的成长,不是指一辈子得靠喝水活着,而是河流真正地参与了他生命的历程。比如我。

不错,比如我。我是江苏人。大部分国人对江苏的第一想象恐怕都是水。江苏是江河湖海四样都占全了的省份。在多水的江苏,相对缺水的是苏北,我就是苏北人。但即便是苏北,在我小时候,水也足够丰沛。何谓丰沛?指标之一,每年夏天要发一场大水。我家屋后有条河,叫后河,一到夏天,上游的水灌下来,就水漫金山,所有的桥都被淹掉,想过河往北走,只能凭感觉,在奔流的大水里用脚寻找看不见的石桥。那真叫摸着石头过河,一脚踩出界,就掉进水里。走在桥上和掉进水里差得也不太多,一个水到腰部,一个没过头顶,衣服都保全不了。放牛的小孩儿本来就不爱走正道,这时候乐得不走桥,找个好下水的地方,抓住宽阔的牛角,让牛捎着到对岸去。

河流是那个时代乡村少年的乐园和最忠实的玩伴。一年四季你都可以在河流中找到乐趣。

发大水对大人而言是个愁事,塘里圈好的鱼跑了,河边的庄稼被淹了,过桥也搞不清路在何方,还要担心娃娃们掉河里被淹死。我们不操心这些,大水来了像过节,莫名兴奋,过河有牛,鱼到处乱跑更妙,谁抓着算谁的,我们把逮鱼的家伙事儿全拿出来,下一趟水就不会空着手上岸。大水退了,是另一种抓法,桥洞里、石缝中肯定躲着不少被激流搞得晕头转向的鱼,只需要伸手抠住它们的鳃。不发水也是一条好河,游泳、捞鱼摸虾、河边玩泥巴,一样都不耽误。有一段河面生长大片荷花,我们游过去,摘荷叶,折荷花,长大后觉得极无聊的一根长满刺的荷茎,那时候也能哼哧哼哧玩半天。采藕要到晚秋,下水不敢待太久,凉,不过要是运气好,采到一根长藕,一节连着一节,一两米长,一根就够全家吃好几顿的。实在凉到下不去水,就坐岸边看人采,跟着吆喝几声。穿皮衣的采藕人高兴了,也会顺手扔几节胖藕给你,见者有份。后河是整个村庄的,莲藕野生,也该共享。

苏北四季分明,夏天够热,冬天也够冷,风雪和冰冻如约而至。到冬天后河枯水,冰就结得厚,雪化了那一层也是白的,滑冰是必须的,满河的大人小孩儿。男孩儿毕竟胆大张狂,我和伙伴们把自行车推到冰上,在后河里骑自行车。摔过很多次,无妨,爬起来继续骑。我喜欢结冰的后河。家里只有一辆破旧的自行车,大人要用,我们去镇上赶集就只能步行。来回十五里,能省点力就省点力,那就走冰上。后河从村西头流到村东头,这一段路单程也一里多,我们就可以溜着走,跑几步,滑出老远,再跑几步,又滑出去老远,滑上几次就出了村子。

去往镇上,沿途还有很多条河,可以一路溜过去。事实上在很多年里,我们都是以河流给自己定位,哪个村庄在哪条河的某处,我们在哪两条河之间的什么位置。从后河往北,我可以再数出平行的四条河,三五百米就是一条,一直到国道。国道再往北,依然有河,不过那已经是别的村庄地界了。

那些年,河里有鱼,河边生长芦苇,浩浩荡荡的芦苇在夜晚仿佛藏纳十万伏兵。尤其是月黑风高之夜,大风拉弯芦苇,芦苇荡如同起伏的大海,我去田里找还在干活的父母,一路都觉得脑后生凉。一个小人儿,必须大声跟自己说话才能稍微挺直腰杆,但走着走着腰杆就软下来,声音也跟着小,成了自欺欺人的耳语。我常有一个奇怪感觉,觉得自己是在黑暗的芦苇荡边长大的。我在涌动的芦苇荡边越走越快,个头越来越高,身板渐宽、力量渐厚,在芦苇荡尽头,我从一个男孩走成少年,然后走成一个离开故乡的年轻人。

唯一没有尽头的就是河流。你永远都走不完,你也永远都走不到它的前面去。十一岁那年我去镇上念初中,校门前是一条向西流淌的运河。很多年后,我写的第一部长篇小说,最先取名就叫《河水向西》。我老家距离黄海不远,百川东到海,大河向东流,这世上竟有西流水,每天走在水边,都觉得在和奇迹同行。初三之前不让住校,我爸在镇上医院给我找了一个房间,和另外三个医生的子弟住在一起,每天上下学都要从河堤上走。我总是下到水边,踩着黄沙和运河水动态相交的边缘,一路踢踢捡捡,两年时间床底下积了一大堆石头。沙滩上总会冒出大大小小的好看石头,偶尔还有晶莹剔透的小块水晶。我们那里产水晶,据说全国储量最大,纯度也最高,建房子打地基和开荒种菜,不小心就能挖到水晶。

运河水流甚疾,我喜欢往水中丢树叶和纸船。没想过污染环境,只是想看它们能走多远。丢进水里后,我目送它们往远处漂,一直漂,直至不见。然后天马行空地想:一个小时后它们会到哪里?一天后呢?一个月后?一年后呢?狭窄的生活激发起我对遥远世界的想象。我不知道这个世界有多大,我也不知道那个广大的世界里都有什么,我只在头脑中抓住我抛进水里的树叶和纸船,想象它们可能漂流到哪里。漂流到哪里,我想象的世界就能拓展到哪里。直到现在也如此,我对中国和世界版图的体认,并非来自标示红黄蓝的线条和各种比例尺的地图,而是行进在想象中的某一个实物上。在河流中,为我扩展世界的是树叶和纸船;在陆地上,是火车,铁轨终结之处就是我想象世界的尽头;在天空里,是飞机,小时候我会为每一架经过村庄上空的飞机想象一个目的地,那个目的地有多远,我想象的世界就有多遥远和辽阔。河流负责把一个乡村少年带到遥远的世界去。

那几年,我一直想找机会跟着校门前的运河往前走,看它最终流到了哪里。遗憾的是,初中毕业三十多年了,也没能付诸行动。也好,就让它无穷无尽地流下去吧,流至无尽头,流到地老天荒。这条名叫石安运河的河流滋养了我。到初三,终于可以住校了,我依然每天往河边跑。中午我们到运河里游泳,打架也约到运河里,解开不知谁家的一条小船,两个人划到运河中央,打输的自然落进水里,胜利者划着小船回到岸边。到冬天,宿舍的自来水管冻实心了,起了床我们就端着脸盆牙缸往校门口跑。运河水深流疾,轻易不结冰,水反倒是温暖的。胖胖的河流白天吸饱了阳光,清早正水汽氤氲地将热量反哺回来。我们这些住校生在河边齐刷刷蹲成一排,刷牙洗脸整齐划一,像集体做广播体操。

离开故乡去念大学时,我肯定不会想到,作为十八年里最重要的生活背景的河流,还会继续跟随我,见证我人生和写作的双重成长。当然也可以说,是我在追随着河流,一起奔赴远方。的确,从把树叶和纸船第一次抛进水流,想象它们可能到达的远方开始,河流就在指引着我到世界去。

大一、大二在淮安念。这座古老的城市曾诞生过淮阴侯韩信、《西游记》作者吴承恩和开国总理周恩来。这座城市中有比韩信还要古老的运河。春秋时期吴王夫差征战中原,从时名邗城今为扬州起,开凿了一条名为邗沟的运河,终点即在今天淮安的古末口。运河大大缩短了吴国进军中原的征程。吴越将士善水战,先前北上,要从长江转黄海再进淮河,兜一个D字形的大圆弧。邗沟开通后,走的是D字的那一竖,事半功倍。兵贵神速,救援和补给当然是邗沟更给力。

岁月不居,邗沟流到了隋朝。隋炀帝动用了他卓绝的想象力,决定在华夏大地上再拉出一道超长的伤口,让运河从淮安继续北上,直到都城长安和东都洛阳。这还不算完,水往高处走,运河继续北上,一直到涿郡,就是今天的北京。从南至北,到长安和洛阳的这条运河,即隋唐大运河。传说隋炀帝开运河是为了去扬州看琼花和美女,这显然是瞎扯。杨广对天下自有他宏伟的想象和规划,此处不赘言。

到元朝,皇城建在了大都。新兴的都城从城建到所有人的吃穿用度,都需要繁华富庶的南地供应。如何实现可持续的、源源不断的供应?元世祖忽必烈决定重新疏通隋唐大运河已堵塞和淹没的河道,同时裁弯取直,运河不再拐到长安和洛阳,直接从杭州奔着大都来。从杭州至大都,也可以说从大都至杭州。大都者,北京也。京杭大运河就是这么来的。

古邗沟,隋唐大运河,京杭大运河,都经过淮安,运河穿城而过。到今天亦如此,里运河穿过市中心最繁华一带,而我读大一、大二的学校就在里运河不远处,出校门步行十来分钟就到了运河边。两年里乃至以后的若干年里,我无数次来到里运河边,无数次跨过这条河,无数次沿着河流上下游走。调研、走访,到捕鱼的连家船上做客,跟跑船的师傅和老大们拉家常,顺带把千百年里运河的一次次改道也大略了解一遍。我给自己选了一门一个人的“运河研究”课。

河流再次成为我的生活背景。我继续依靠河流来拓展对世界的想象。小时候不会学习,弄不清楚一条乡间河流的来龙去脉,现在“望闻问切”都会了,京杭大运河的前生今世就整明白了。于是,京杭大运河以淮安为原点,在我的想象中同时向南北两端延伸。一个穷学生,我没法拎上包来次说走就走的旅行,但是坐拥图书馆,我可以读书啊,用书籍中的知识和故事来支撑我对河流与世界的想象。从大一这一年起,我开始写小说,也开始了以河流为故事背景的小说写作。

一晃二十多年,运河在我的小说里越来越长,越来越复杂,从时间到空间,从地理水文到民俗风情,从社会生活形态到文化形态,这都曾以长篇、中篇和短篇小说的形式展示。可能是现实中的运河,也可能是纯粹虚构的运河。运河成了我小说中最可靠的故事背景。后来负笈北上,继续攻读,运河在我个人生活的意义上终于“圆满”了,我来到了京杭大运河的一个端点——北京。北运河,通州,张家湾,燃灯塔,通惠河,积水潭,郭守敬纪念馆……这些年我反反复复走了很多遍。诗人陆游说:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”你在纸面上想象的一条大河,跟你在河边想象的那条大河,肯定不是同一条河。直到这时,我才觉得对运河有了一个相对真实和完整的概念。运河也已然不甘于只做故事的背景,它胸有成竹,要到小说的前台来。

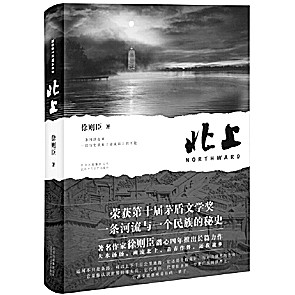

这便是自2014年始,我花了四年时间写作完成的长篇小说《北上》。这部作品以京杭大运河为主角,聚焦一百多年的历史,在一千七百九十七公里的辽阔空间中,集中呈现了一批与这条河相关的各色人等。再伟大的河流也不会自己开口,它的故事必须经由一个个活生生的人来讲述。人的故事就是河流的故事,河流的故事最终也是人的故事。小说写作期间,每天萦绕在头脑里的,不只是十八岁那年开始认识的京杭大运河,还有十一岁时校门前每日西行的石安运河,以及从记事起就忘不掉也放不下的故乡那一条条大小河流。

写作从来不是就事论事,写运河肯定不能只盯着运河。在准备创作《北上》时,我的案头工作和田野调查涉及最多的另外两条河流,一是淮河,一是长江。我把它们视为“周边问题”。“周边问题”必须弄明白。看清楚淮河和长江,你会更明白运河。在形态和功能上,这两条河跟运河最为接近。另有一个更为个人化的原因,那就是我对这两条河相对也更熟悉。淮河东流入海,没有直接的入海口,而是分五条河流分别入海,其中一条河经过我老家。家乡事再陌生也算熟悉。此外,谈京杭大运河避不开淮河,是因为淮河和运河在淮安这地方纠缠不休,很多年里既互惠,也互患,互为彼此。所以,淮河也是我的“必修课”。

至于长江,切身原因是我是江苏人,碰巧又在南京生活过两年。从南京往下至入海口这一段的长江下游部分,被称为“扬子江”。当然,当年的外国人,尤其在传教士口中,他们把整个长江都叫扬子江。我的大学三年级和四年级到了南京念,从运河畔转至长江边,对一条更阔大辽远的江河,怎么可能视而不见?六朝古都留下了丰厚的遗迹,但跟中山陵和明孝陵相比,我更好奇中山码头和燕子矶。旧金陵的帝王气固然雄强,秦淮河的脂粉气当然也迷人,但扬子江的氤氲水汽让我的身心更为调和。在我看来,归根结底,是长江的水汽成就了南京的帝王气和脂粉气。时至今日,长江依然是我的好奇所在。每次去南京,都要到长江边转一圈,什么也不做,就闻闻味。那浩渺的江面、浮动的船只、江边的游人、混浊的长江弥漫出的水腥气,瞬间就能让我这个奔波的游子从容、安妥。

长江和运河之间必定存在更为隐秘也更为紧密的关系,眼下我还无解。但这个无解显然唤起了我更大的好奇。从2022年开始,我几乎本能地关注所有与长江有关的信息,似乎都缺少过渡,一不留心书架上就摆满了各种资料。在可见的未来,我大概要继续跟着河流往前走了。由运河而及长江,从一条大河到一条更大的河,会是一次通往历史深处和高远源头的探秘与跋涉吗?

有学者认为,河流对文明进程造成的影响超乎我们的想象。那么,具体到人,具体到个体的人,与河流是一种什么关系?就近说,就个体而言,如我,完全可以断言:河流确证了我的成长,在生理和志业的双重意义上;毫无疑问,河流堪称一个人的成长史。那么这种成长,再往深处走,又意味着什么?

想起两千五百年前的孔老夫子,那时候夫差正在开凿邗沟,“子在川上曰,逝者如斯夫”。想到杜甫,他已经反复经行长江和隋唐运河,某日,他怀抱悲秋之念,独持多病之身,登高望远,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”。还有那个“孤篇盖全唐”的寂寞的张若虚,“不知江月待何人,但见长江送流水”。他们说的当然是河流,但归根结底说的是时间,说的是河流以其滚滚不息所蕴含的人与时间的互证。

我与河流,人生如送流水,亦当如是观。

《光明日报》( 2023年03月22日 14版)