点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

编者按

习近平总书记指出,对每一个中国人来说,爱国是本分,也是职责,是心之所系、情之所归。无论是在绵延千年的历史中,还是在万象更新的新时代,爱国主义始终是激昂的主旋律。放眼这片辽阔的土地,无数人把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起,以一生的真情投入,汇聚成奋斗的前进洪流,为民族复兴增添了无穷力量。

新时代是奋斗者的时代。生逢盛世,肩负重任,唯有奋斗才能不负时代,唯有奋斗方能成就辉煌。

在新中国成立74周年之际,我们推出专题,请多位来自不同领域、不同岗位的爱国奋斗者代表,讲述他们将爱国之心化为奋斗之行的生动故事。

肩扛“国家责” 加快抢占科技制高点

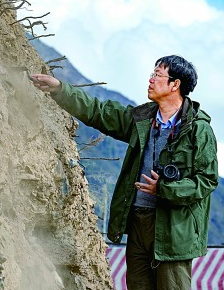

讲述人:中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所所长 陈发虎

青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔,是地球第三极,是我国重要的生态安全屏障、战略资源储备基地,是中华民族特色文化的重要保护地。

党和国家一直高度重视青藏高原气候变化、生态保护及相关科学研究。20世纪五六十年代,老一辈中国科学家就在青藏高原开始了科学探索。1973年,中国科学院青藏高原综合科学考察队正式组成,中国青藏高原研究事业迎来了历史上第一个蓬勃发展的阶段。

陈发虎

我的老师中国科学院院士李吉均,1974年考察西藏羊卓雍错湖畔冰川期间,患上了致死率极高的严重高原肺水肿。但病痛从未让李老师产生丝毫放弃的念头,青藏高原上每一座主要的冰川都留下了他考察的足迹。经过一代代中国科学家不懈努力和我国主导的青藏高原科学考察,中国青藏高原研究在国际上的地位不断提高。2009年,时任中国科学院青藏高原研究所所长姚檀栋倡议,发起由中国科学家主导的“第三极环境(TPE)”国际计划,打开了我国“三极”环境研究走向国际舞台中心的突破口,为建立以我为主的国际大科学计划奠定了坚实的科学基础与合作平台。我国科学家在青藏高原研究领域从过去的跟跑、追跑到并跑,目前,已经开始引领青藏高原研究的方向。

国家科研机构作为“国家队”“国家人”,必须心系“国家事”、肩扛“国家责”,勇闯科技“无人区”,积极抢占科技制高点。为此,我们脚踏实地、勇于探索,努力争取获得原创性、系统性研究突破。自2018年任所长以来,我一直强调和践行多学科交叉融合理念,坚持以“引领科学前沿、面向国家需求、服务区域发展”的宗旨办所。2019年,我带领交叉团队在《自然》杂志发表关于青藏高原夏河丹尼索瓦人下颌骨化石的原创研究论文,首次将史前人类在青藏高原活动的最早时间从距今4万年推早至距今16万年,我指导的学生兰州大学教授张东菊,进一步将夏河丹尼索瓦人在青藏高原的活动历史推前到距今约20万年,刷新人们对青藏高原最早人类活动历史和史前人类高海拔环境适应的认识,更在人类演化史“拼图”中拼上了关键的一块。

半个多世纪的青藏高原科学探索之路,是一部从事青藏高原研究的科学家将个人事业与投身国家发展、民族复兴相结合的历史。在新时代的背景下,我将坚守初心,继承和发扬“脚踏实地、勇于探索;协力攻坚、勇攀高峰”的青藏科学精神,为守护好世界上最后一方净土、建设美丽的青藏高原不断作出新贡献。

(光明日报记者齐芳 光明日报通讯员王艺璇、刘晓倩采访整理)

做铸魂育人的“雕刻师”

讲述人:中国人民大学马克思主义学院教授 刘建军

习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上强调,我们办中国特色社会主义教育,就是要理直气壮开好思政课,用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,厚植爱国主义情怀,把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。思政课作用不可替代,思政课教师队伍责任重大。

刘建军

我是1987年从中国人民大学哲学系研究生毕业留校工作的,当时我们单位的名称是“马克思主义理论教育研究所”,这是中国人民大学马克思主义学院的前身之一。多年来,我一直坚守在马克思主义理论研究和理论教育第一线,坚守在思想政治教育和思想政治理论课教学第一线。

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。讲好和学好思政课,对于高校坚持社会主义办学方向,培育社会主义建设者和接班人具有关键意义。从一定意义上说,思政课教师是铸魂育人的“雕刻师”。我在学校参与讲授《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《思想道德与法律》《中国马克思主义与当代》等多门课程。作为思政课教师首先要“站稳课堂”,上课前充分备课,把讲过多遍的内容过一遍,把新内容加进去。讲课过程中要体现理论自信,力求把思政课的道理讲准、讲深、讲透、讲活。

教材编写是思政课的大事。我参与了马克思主义理论研究和建设工程重点教材《马克思主义基本原理》的编写,并主持了三次修订。编出一本适应思政课需要的好教材殊非易事,因为它不是专业课教材的简单翻版,而要充分体现铸魂育人的政治属性,体现以理服人的教学属性,特别是体现党中央最新精神和马克思主义的最新发展。记得在2018版教材修订时,我们集中学习习近平总书记重要论述。那一段时间,我认真学习,也跟大家一起交流学习体会,感觉思想上进入到一个新状态和新境界。2021版教材修订时,春节期间我们教材组一直坚持工作,大家满怀热情、全力投入,不仅较好完成了任务,也留下了共同奋斗的美好回忆。

高校的根本任务是立德树人。家国情怀是人才的根与魂,在青年学生的心里种下爱国奋斗的种子,是我们思政课教师的本分。我将继续躬耕讲台,将爱国主义讲深、讲透,引导学生胸怀“国之大者”,不断为全面建成社会主义现代化强国培养生力军。

(光明日报记者杨飒采访整理)

“为群众担当是我最大的幸福”

讲述人:全国劳动模范、贵州省盘州市淤泥乡岩博联村党委书记 余留芬

作为一名基层党员,20多年来,我带着乡亲们奔小康、谋发展,做的虽然都是平凡的工作,但也如涓涓细流汇入大海,每件事都融入脱贫攻坚、乡村振兴这些国家大事中。如今,我们村子翻天覆地的变化看得见、摸得着,我感到无比自豪,没有辜负党组织的信任。但也感到担子很重,前方是更艰巨的任务,我愿担当,也敢担当,并努力做到善担当——这一直是我最大的幸福。

余留芬

2001年,我第一次被村里推选为支部书记。山沟沟里的岩博村,那时人均收入不足800元,三分之一的村民没过温饱线。进出村连条像样的路也没有,去一趟县城要走上一整天。在“院坝会”上,我向村民们承诺:“就是用手刨,也要刨出一条通村公路!”

乌蒙山,山连山,修公路那是难又难。大家都为我捏把汗,一个女同志胆子真够大啊!担起这份重担,需要勇气,更需要胆识。白天,我和乡亲们一起掌钢钎、抡大锤、搬石头。晚上,我和村干部挨家挨户做工作、筹资金。那时候,心里就一个信念:修路这件事我们一定能办成!

冬天的乌蒙,潮湿又泥泞,每凿一米路,都是苦和汗。一次施工中,我不小心从泥巴坡上踩空,腰椎粉碎性骨折。村民们知道了,自告奋勇来医院轮流给我送饭。还没等痊愈,我又回到了工地。3个多月后,一条3公里长、4米多宽的硬化通村公路终于通车了。

村里有了路,这是第一步。我心里又在琢磨下一步,要让群众富起来!彝家人的快乐很简单,唱一首山歌、喝一碗土酒就足够。我琢磨,如果村里的小酒能走出大山,或许能带动起一个新产业来。

2004年,村集体投资开办了酒厂。刚开始,只有一个半露天的窝棚,几间简陋瓦房,我却并未退缩,打定主意一步一步扎扎实实干。我带着团队四处去请教学习,又多次邀请“酒博士”来村里调研指导,在质量意识、酿酒技术、管理创新、市场销售等方面不断提升,让产品在市场上站稳了脚跟。

这些年,我们还先后办起了砖厂、蛋鸡养殖场、火腿加工厂,村集体经济越来越红火。2015年,岩博村实现脱贫。2022年,岩博村人均可支配收入达3.3万元,村集体经济积累达1296万元,村集体资产达1.22亿元,酒业销售收入达3.1亿元。岩博酒业带动1015户村民成为股东,年户均分红4000余元。

如今,我们以发展壮大岩博酒业为主线,立足全村森林覆盖率高、杜鹃花花期长等生态资源优势,将山林水体、民族特色等元素植入到村寨建设中,对农户住房、道路系统等基础设施进行立体式打造,全面推进农文旅多产业融合发展。

有了好产业,吸引了不少年轻人回到家乡。这几年,有400多名大学生加入村集体企业,成为乡村振兴的中坚力量。作为全国众多基层党组织负责人中的一员,我时刻牢记“国之大者”。我们坚信,最基层的组织都成为了战斗堡垒,实现中华民族伟大复兴就有了坚实的支点。

(光明日报记者陈冠合 吕慎采访整理)

在大地深处追逐梦想

讲述人:中国中铁隧道局集团盾构操作工 母永奇

20世纪60年代,被称为“英雄铁路”的老成昆铁路开始建设。1965年,我的外公当时年仅19岁,就主动投身其中,参加了老成昆铁路最长隧道沙木拉打隧道的建设。自此,老一辈铁路建设者爱国奋斗的精神在我的家庭里不断传承,并成为家风。2010年,怀揣着对先辈们的敬意,我加入了中铁隧道集团(现为中国中铁隧道局集团),立志成为新一代铁路建设大军中的一员。

母永奇

2018年2月12日,四川成都。习近平总书记主持召开打好精准脱贫攻坚战座谈会,讲话时提到一封来信。

这是中铁隧道局集团参加成昆铁路扩能改造建设的20多名青年党员写来的。信中说,50多年前,他们很多人的父亲、爷爷参与了成昆铁路难度最大的沙木拉打隧道建设,把天堑变成了通途。今天他们接过前辈的旗帜,承担了新成昆铁路全线最长、难度最高的小相岭隧道建设重任,立志使铁路早日成为沿线人民脱贫致富的“加速器”。

习近平总书记说:“他们的来信让我感受到青年一代对祖国和人民的担当和忠诚,读了很欣慰。”总书记的话语,饱含深情的祝福,承载厚望的嘱托,让我更加坚定今后要坚守一线,以自己的能力和底气接过老一辈的接力棒,撑起国家重任。

2021年,我主动请缨,加入了高原铁路建设的大军,来到了雪域高原,肩负起了先辈们建成高原铁路的百年梦想。色季拉山隧道建设,是世界首次在高原地区隧道建设中应用大直径盾构机,从运输、始发到正常掘进,没有任何经验可供借鉴。

面对前所未有的挑战,我们提前组织多次运输勘察,历时40余天,越高山、跨河流、上高原,平安顺利将“雪域先锋号”“忠诚担当号”盾构机运抵现场。在盾构机组装始发阶段,我们优化施工组织设计,创造盾构机始发条件,消除盾构机始发前置障碍,仅用7个月就完成全线首台盾构机“雪域先锋号”始发,仅用20天即组装完毕“忠诚担当号”盾构机,开工一年,即实现两台超大直径盾构机的运输、组装、步进,并实现月掘进613米,填补了我国高原大直径盾构机施工空白,创造了我国高原施工新标杆。

我不禁感叹,祖国在强大、技术在进步,当年外公那一代人靠着“一杆风枪、一把铁锹、一辆推车”,誓把天堑变通途。而到了我这一代,能够驾驭钢铁巨龙隧贯山河、道通天下,这是时代给予的幸运。

作为新一代铁路建设大军的一员,运用专业技术、确保盾构安全施工,是我的事业。控制好掘进参数、把好盾构掘进方向,是我的使命。打通天堑畅达交通、缩短世界的距离,是我的梦想。今后,我将用满腔执着和热爱,在大地深处追逐梦想,为加快推进高原铁路建设、早日完成好这一光荣而艰巨的历史任务,贡献自己的一份力量!

(光明日报记者任欢采访整理)

《光明日报》(2023年10月01日 03版)