点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【传统文论的当代回响】

作者:米彦青(内蒙古大学文学与新闻传播学院教授)

“诗缘情而绮靡”,是西晋陆机在《文赋》中提出的一个十分重要的美学观点。所谓“诗缘情”,就是说诗歌是因情而发的,是为了抒发作者感情的。当然,陆机并不是排斥诗歌的言志功能,只是在诗歌功用之外,通过对建安以来诗歌向抒情化、形式美方向发展艺术规律的高度概括,另行开辟出一条审美之路。南朝刘勰强调“登山则情满于山,观海则意溢于海”,认为作为创作主体的“心”与作为创作客体的“物”是融合统一的,也就是“神与物游”。南朝钟嵘依旧强调吟咏性情。诗缘情而生,基本成为魏晋南北朝时期共同遵循的诗学观念。到中唐,皎然提出“诗有四不”,所谓“情多而不暗”,强调诗歌缘情而起,但情感要适度,表达方式要中和。至晚唐,李商隐从元气自然论中的文学本源论出发,在诗歌创作方面,特别强调要言志、缘情,抒写性灵。李商隐强调诗歌是人之感情的自然流露,“人禀五行之秀”,内含七情,有所激动,需要借诗歌来抒发自己性灵,以达到“刺时见志”的目的。

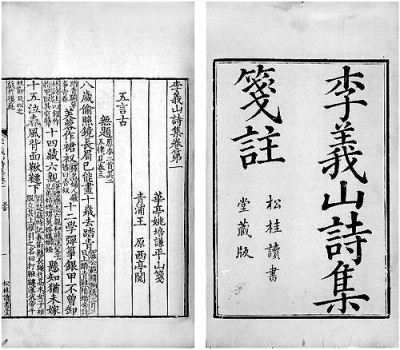

《李义山诗集笺注》清刻本 资料图片

情景交融的最高境界是二者“妙合无垠”

李商隐曾经以“师旷荐音”“后夔作乐”来比喻自己的诗作,并说自己的创作“其或绮霞牵思,珪月当情,乌鹊绕枝,芙蓉出水,平子《四愁》之日,休文《八咏》之辰,纵时有斐然,终乖作者”。他主张以绮丽的文辞来抒写情思,通达性灵。

古代诗人善于通过对日常生活的凝视和把握,充分表达内心的充沛情感。诗歌中的日常美学,更多是通过诗作中的叙事实践与抒情感怀而得以塑形的。诗人着力展现生活的细微涟漪和波纹,在层峦叠嶂的内心世界里反复体察人生的复杂况味。这是返回内心的抒写。诗人是现实社会的体验主体,着重表达细微、琐碎、多愁善感的日常感悟。他们以表现生命实感经验与认知路径的变化为主,依靠内心的情感张力与娴熟的艺术技巧来统合诗性,细腻、幽微地将时代变化与个人生命弥合在一起。诗人从心灵深处涌出的对人性的困惑、执拗和爱恋,借助诗句得以抒发。

在日常生活的诗学建构中,对“物”的情感饱含着丰沛的能量。咏物诗是古代诗人的拿手好戏,也是相互之间切磋诗艺的一个隐形“擂台”。从本质上来说,咏物诗是个体创作者与日常物象有效互动的“对象化过程”。这意味着抒情主体的诗人与客体物象之间不是单向度的关系,而是相互之间有一种共情力,朝着共同的世界前行。

风景是另一重意义上的“物”。风景在古时诗人的笔下,无论是安宁还是静默,都显示出沉思的力量,闪烁着微光的美感。美国学者米切尔指出,“风景是涵义最丰富的媒介”,它“包含在某个文化和意指交流的传统中,是一套可以被调用和再造从而表达意义和价值的象征符号”。风景在诗人笔下执行着重要的抒情功能,象征着诗人的主体能动性,对作品的情感结构产生影响。明清之际的王夫之曾经这样总结:“情、景名为二,而实不可离。神于诗者,妙合无垠。巧者则有情中景、景中情。”情、景交融的最高境界是二者“妙合无垠”,大体又可以分为“情中景”和“景中情”两类。

“景中情”是在比较客观地描写自然和社会生活景象的过程中,能相对隐蔽地体现诗人的思想感情的艺术表现方法,如“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句,表面看来似乎是纯客观的描写,但其中又流露出诗人的主观情意。“情中景”以深切写情为主,是诗人在直接抒发自己强烈感情的过程中,创造鲜明的“抒情人”形象,使诗中描写的物象抹上一层浓厚的主观感情色彩,甚至掩盖客观物象本来的面貌。

古时诗人的咏物诗和风景诗中,物象都是吟咏的重心,它们本来是生活的附属品,却赢得了审美上的独立性。这种对生活中随处所见“物”的关爱,表达出诗人对世俗生活的热爱。在日常生活的诗性范畴里,诗人以圆熟的写作技巧与饱满的诗性感悟,把生活价值、美学价值和精神价值叠合在一起,让诗歌的意象褶皱带着诗人丰饶的诗性历史记忆。

情感是将人们联系在一起的黏合剂

在情感社会学看来,人的重要特征之一就是“在形成社会纽带和建构复杂社会结构时对情感的依赖”。情感是将人们联系在一起的黏合剂。古时诗人擅长运用情感的复杂向度,来传达生命体验与价值判断。比如,李商隐就不厌其烦地以细笔和重笔描摹情感带来的风浪,不厌其烦地确认既固若金汤又似是而非的情感联结,既对情感世界保持一定的审美距离,又时时对其进行观察和勘测。这不仅仅是个体的叙事选择,而且背后还凸显出人与人之间既紧密相连又变动不居的生活谱系。

至清代,叶燮在《原诗》中写道:“作诗者实写理、事、情,可以言言,可以解解,即为俗儒之作。惟不可名言之理,不可施见之事,不可径达之情,则幽渺以为理,想象以为事,惝恍以为情,方为理至事至情至之语。”文学作品本来就是被用于抒发情感、表达志趣而存在的,说理要“缘情体物”,通过真切的体悟来传达“理”之深刻。诗之写事,未必需要完全拘泥于实际情状,而是可以发挥想象,在审美创造中进行表达和叙说。这就更加全面而完整地总结出诗歌中的理、事、情之特点。

以李商隐为代表的古代诗人,以强烈的自我体察、主体意识和艺术自觉,创造内心化和精神化的文学作品,重建文学与历史、社会、文化、制度之间的联系,有效地强化文学关注日常生活、关注情感世界的价值,以对情感世界的描摹与勘探,来深度介入现实世界。对于宏阔时代与他们擦肩而过留下的痕迹,他们在诗作中予以保留。这种保留,彰显出诗人在建构历史连续性和文化连续性上的可能性,也是诗人这个职业的一项神圣使命。

以充沛的情感表达对抗创作上的“技术主义”

简单梳理“诗缘情”创作理念的萌发,以及在文学发展进程中不断激起的回响,旨在期待当下的创作充分汲取传统文论的滋养,及时纠偏,不断开掘更为饱满、丰盈的情感世界。

茅盾文学奖获得者东西说过:“我们躲进小楼,闭上眼睛,对热气腾腾的生活视而不见,甘愿做个‘盲人’。又渐渐地,我们干脆关上听觉器官,两耳不闻,情愿做个‘聋人’。我们埋头于书本或者网络,勤奋地描写二手生活。我们有限度地与人交往,像‘塞在瓶子里的蚯蚓,想从互相接触当中,从瓶子里汲取知识和养分’(海明威语)。我们从大量的外国名著那里学会了立意、结构和叙述,写出来的作品就像名著的胞弟,看上去都很美,但遗憾的是作品里没有中国气味,洒的都是进口香水。我们得到了技术,却没把技术用于本土,就连写作的素材也仿佛取自名著们的故乡。”这是当代作家难得的自我审视,触及当下文学创作中的一些病灶,具有普遍性和针对性。有些作家关闭了文学与现实火热生活同频共振的情感通道,关闭了文学与广大世界相连接的情感通道,关闭了文学与人民群众喜怒哀乐共鸣的情感通道,而是一味沉溺于“技术主义”营造的精致套盒中,以“冷酷到底”的模式,追求“零度情感写作”,或者干脆背向情感世界,放弃了情感的温润与热度,从而使得一些创作陷入空洞生硬的境地。

正如文学评论家孟繁华所说:“文学最终是处理人的情感事务的,如果不在人的情感领域深入探索,如果对人的情感没有诚恳的体会,技术无论怎样先进或奇异,都是没有意义的。”我们主张重提“诗缘情”的创作理念,就是期待当下的文学创作尊重内在基本规律,辩证处理好理、事、情之间的关系,充分描摹现实世界中的情感脉动,不煽情,不滥情,更不冷酷无情,而是以激情面对时代,以深情面对人民,以热情面对生活,从而创造出情景交融、文质兼美、情理兼备的优秀作品,丰富读者的精神世界。

《光明日报》(2023年11月15日 14版)