点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【新书访谈录】

光明日报记者 韩寒

作家迟子建作品《东北故事集》于日前出版。故事集讲述了三个故事——《喝汤的声音》,借“摆渡人”之口,聚焦海兰泡事件,述说哈喇泊家族在黑龙江畔的命运,以及他们独有的爱国方式;《白釉黑花罐与碑桥》,以宋徽宗幽囚五国头城的岁月为切入点,展开一场亦真亦幻的相拥与别离、荣辱与兴衰的穿越之旅;《碾压甲骨的车轮》,以罗振玉所藏甲骨失散为引,围绕一桩迷雾重重的失踪案,探索人心深处。

近日,记者约请迟子建谈谈她的新作,为读者解读蕴藏在其中的遐思。

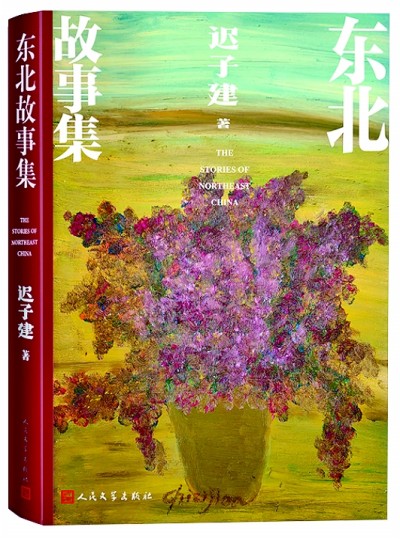

《东北故事集》封面,迟子建绘制了一盆花。人民文学出版社供图

记者:有学者曾评价,“从一定意义上讲,迟子建的小说,就是一部百年东北史。只是这部文学的百年‘东北史’,充满了个性、灵性、智性以及多重的可能性”。这部新作,缘何选择清末黑龙江畔海兰泡惨案、宋徽宗被俘至五国头城幽禁、罗振玉收藏的文物散佚作为历史背景?它们体现了怎么样的东北历史?

迟子建:我出生地漠河乡在黑龙江上游,黑河则在黑龙江中游,这条江沿岸发生的故事仿佛生就刻在我生命的标尺中,当命运的潮汐涨到这个刻度后,海兰泡事件就很自然地以小说的形式呈现了。而徽钦二帝被囚的五国头城(现依兰)和罗振玉生命的终点站旅顺,莫不是在青春年少时走过,多年以后重游,令我感慨万千。正如我在后记中所写——那些隐匿在冻土深处的故事,以前似乎是浑噩的,如今却鲜润明媚,像熔岩一样漫出地层,闪烁着,跳跃着,让我看到了艺术的霞光。既然难有从容的时间经营长篇,我便尝试用中短篇来演绎这些故事。小说给了我抒发这种感慨的最恰当的方式。

记者:有观念认为,书写历史的意义也许不在于史实再现,而在于对生命情感进行重新体认。以文学书写历史,是您《额尔古纳河右岸》《白雪乌鸦》等作品所擅,也是多数作家必然会遇见的命题。您认为,文学如何书写历史?

迟子建:小说承载的历史叙说,与教科书承载的历史叙述,最本质的区别是,小说可以进入绵密的历史缝隙,在寻常巷陌中谛听百姓的喜怒哀乐,在干涸的河床上发现生命的活水,换句话说,小说可以建构一个栩栩如生的有情世界。小说家书写历史,首先要了解历史,也就是历史的骨骼和脉络要清晰,有合理性,避免偏狭,这样虚构的翅膀才会刚健。

记者:“故事集”所塑造的人物,或是铭记国仇家恨、秉持着朴素的爱国理念,或是在生命尽头表达着对故土的眷恋、对美与善的坚守,或是因为损害文物而遭受厄运。您希望在作品中传递一些什么样的价值与理念?

迟子建:小说不可避免地带着作者的体温,但每个人阅历不同,看小说就会有不同感受。比如《喝汤的声音》,大多的读者感受的是国仇家恨的“切齿之痛”,但也有读者读出的是天人永隔的爱情故事;《碾压甲骨的车轮》也一样,有读者在悬疑中读出了被诅咒的马车轮的“魔性”,也有人读出了官场生态等。如果小说能从多方位解读,无疑是作者的幸事。

记者:“故事集”里的故事,或多或少有一些奇幻色彩。如《喝汤的声音》里,所谓的“讲述人”其实是个幽灵;《白釉黑花罐与碑桥》里,“我”因为濒死,而与千年前的亡魂相遇,听他们讲述宋徽宗的遭际,而穿越回现实后,被一只疑似宋徽宗化身的苍鹭所救;《碾压甲骨的车轮》里,车轮竟有了生命,对损害文物与作奸犯科的人一一“报复”。这与此前您的现实主义小说相比,创作上似有一些区别。

迟子建:这三篇小说都是由现实进入历史的,现实的部分占的比重很大。说到幽灵,我写《喝汤的声音》时,完全没有违和感,而且写到后来故事戛然而止,幽灵主人公飘然离去,有一种不舍。三篇小说有两篇是人的魂儿在诉说,另一篇是物的魂在倾诉。六十岁之后,我希望能更多地捕捉这样的“魂”,与之对话。

记者:《东北故事集》的封面是一幅由您所创作、自谦为“稚嫩小画”的画作,主体是一盆花,背后是东北浑厚的原野。您如何形容您与东北的关系?迟子建如何展现“迟子建‘东北经验’的美学张力”?

迟子建:我生命和文学的根在东北。东北四季变换,尤其是漫长的冬天,我们就比其他地方的人更多地感受了大自然的风霜雨雪,这些都是文学的催化剂。东北没有我还是东北,但我不可以没有东北。如果让我在一个冬天看不见雪花的地方生活,我会觉得温暖也是令人寒冷的。那么我的文本,注定是苍凉与温暖的交响曲。

《光明日报》(2024年06月01日 12版)