点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【著书者说】

作者:董乃斌(上海大学文学院终身教授)

薪火有自

拙著《长安道上:缤纷的唐人世界》(下简称《长安道上》)由凤凰出版社推出,并被推荐上了中国好书榜的月榜。这对我来说,是一件意外的可喜之事。可喜,是因为小书受到欢迎;意外,则是因为完全没有想到。

大学时代,我受老师王运熙先生影响,喜爱唐代文学。走上工作岗位,在中国社会科学院文学研究所古代室,也主要从事唐代文学研究。刚到所里,恰逢文学所编撰的三卷本《中国文学史》出版,大家认为可趁热打铁,据之编写一套较为通俗的“中国文学史话”,以扩大文学史在普通读者中的影响。我和当时新到所的几位同志都参与了此项工作,每人试写了部分章节。可惜,后因诸种原因暂时搁浅。

《长安道上:缤纷的唐人世界》董乃斌 著 凤凰出版社

文学所主要从事学术研究,但对向大众传播古典文化精华一向非常重视。时任所长何其芳不但这样号召,而且身体力行。他写作了《诗歌欣赏》,讲述中外古典诗歌与新诗、新民歌,浅显易懂又精辟入微。古代室的先生们也积极响应,如余冠英先生写过《诗经选》,王伯祥先生有《史记选》,钱锺书先生有《宋诗选注》,后来余冠英先生主持的《唐诗选》则是古代室多位先生合作的成果。走出象牙塔,把历代优秀文学作品普及给大众,已形成文学所的一种传统。我在这样的环境和传统之中,对此牢记于心,并尽力付之于行。

记得在写作《长安道上》这本小书前后,我一直在忙于唐代文学史中晚唐部分的写作,这是当时国家社科重大项目之一“中国文学通史系列”的组成部分。1995年,《唐代文学史》上下两卷完成并出版。后来,历史所主持的项目《唐代文化》中的《文学卷》亦由我完成。这期间,我与程蔷合写了一本从民俗和文学角度论述唐人社会文化生活的专著《唐帝国的精神文明》,此外还写了一些以中晚唐文学为研究对象的论文。回想起来,那些年里,我基本上沉浸在对唐代文史的学习和涵咏之中。

今日名为《长安道上》的这本小书,便产生在这样的背景之下。那时,我参加过一套名为“中华历史通览”的丛书的写作工作,撰写其中的唐代卷。按丛书要求,这套书每本字数不能太多,但要包括几十个题目,每篇都要短小精悍,合起来则要勾勒出一个朝代的基本风貌。据此,我写作了一本书。

现在大家看到的《长安道上》,包含了前书主要内容,又有所增补修订,篇幅扩大了不少,经出版社编辑加工,已是面貌一新。现在全书由56篇短文组成,分为三辑。第一辑题为“盛业留青史”,19篇,概述唐史演变的大体脉络,涉及帝位的传承更迭,一般的政经外交疆域变化等;第二辑题为“生在大唐时”,21篇,展现唐代各类人物的生活情状;第三辑题为“郁郁乎文哉”,14篇,主要描述唐朝的文化景观。这三个标题都是凤凰出版社编辑同志所加,我觉得都起得好,使全书的思路条理清楚。最后则是“馀音”,包括我早年与本书内容有关的一篇文章的节要和唐史编纂传承的简述。希望这些增补能够余音袅袅,读来回咂有味。

为使读者更为了解本书,下面我将撷取书中部分篇章略述一二,以期映照出大唐精神。

郁郁乎文

修习唐代历史者,无不重视唐代文学。这一来是因为唐代文学,从诗、赋、散文到传奇小说,成就辉煌,光照千古;二来是因为前辈学者所创“以诗(文)证史”(或反过来曰“以史证诗”)之法使文学作品的史料价值大为提高。

唐代诗、赋、散文、小说由于其内容丰富、贴近现实,确实堪称一部表现为文学形式的历史。这也确实是唐代文学的一种价值。然而,文学固然要反映社会现实,但其最本质的功能却在于表现和张扬人性。文学不仅要让读者看到它所记录下来的社会的某些情状,更应当充分显示创作者的个性,使千秋万代的读者看到一个个活生生的人。

唐代文学最大的价值——无可替代的审美价值,即在于此。

如果用比较开阔、真正符合文学鉴赏本义的态度去读唐诗,我们当会发现一大批、一系列有血有肉、各具特色、各有光彩和魅力的人的形象。李白、杜甫、王维、韦应物自不必说,像压抑着一腔牢骚而故作洒脱的孟浩然,像胸中充满苍凉悲愤之感的“诗家夫子”王昌龄,像性格内向、贬后忧愁多于怨恨的柳宗元,像行为乖张、言辞通俗与怪僻交杂的卢仝,像情感缠绵、永远沉浸于自伤自怜中的李商隐,像豪纵倜傥、怎么也遏制不住勃勃英气的杜牧,以及地位卑微而内心自尊、才华横溢的女冠或倡伎诗人鱼玄机、李季兰、薛涛等,简直不胜枚举,都显示着卓特的风姿面貌,令人目不暇接。我以为这才是唐诗根本价值之所在。

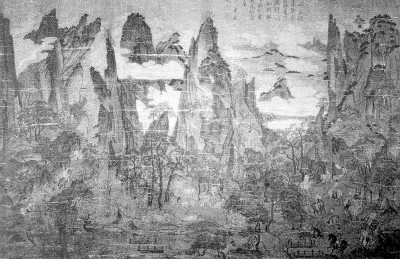

明皇幸蜀图(局部) 李昭道(唐)绘 选自《最美中国画100幅》

诗既如此,文亦如斯。韩文公(愈)滔滔如江海、磅礴如劲风的文章,读之令人振奋,可以想象此公当日企图力挽狂澜的雄心。皮日休、陆龟蒙、罗隐的短文小品则显示了他们的积郁、愤懑和过人的机智。清编《全唐文》中,虽然一大半属于当时之应用公文,但即使如元稹、白居易、李德裕、李商隐这样代起公文的专家,也都留下不少表现性灵的文或赋,足以使人看到他们“官相”背后的“人样”。这一类文或赋便是具有浓厚文学意味的精品。

史称唐人始有意作小说(鲁迅《中国小说史略》)。唐传奇是当日文苑中一朵奇葩,或叙灵怪,或叙脂粉,或述史迹,或演情事,不但塑造了一个个血肉丰满的人物形象,而且透过小说的爱憎褒贬还能体会作者内心的脉动。像《长恨歌传》《东城老父传》所表现的沧桑,便透露了作者对盛唐之世的无限留恋与盛极而衰的喟叹反思。像《霍小玉传》《谢小娥传》则饱含着对不幸女子的深沉同情和对她们不屈斗争的衷心赞叹。

除了文人创作,唐代民间文学亦极繁荣。民歌民谣遍于各地,或唱劳动生产,或歌男女恋情,无不活泼大胆、刚健清新,许多针砭时弊的谣谚则尖锐辛辣而又幽默。民间故事传说,乃至外来的神话与宗教故事,经由群众和僧徒的口头传播和文人的笔录整理,也汇入唐代的文学潮流之中。寺庙的唱经、俗讲、变文,是新型的说唱文学,推动了唐代叙事文学和初期戏剧的发展。这一切也都毫无例外地渗透着、反映着唐人的心态和精神生活要求,值得我们从人性的丰富、复杂和变易这个角度作一番探索。

峥峥其士

唐承隋而来,它的第一批知识分子多是前朝遗老。比较鲜明地具备唐风,因而可以视为唐知识分子早期代表的,当属初唐四杰王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王,以及崔融、沈佺期、宋之问、杜审言、李峤、苏味道等。他们大多胸怀壮志,抱负远大,才华横溢。他们熟读诗书,满腹经纶,下笔千言,倚马可待,渴望获得从政的机会,实现治国平天下的理想。

寻西山隐者不遇丘为 绘 选自《画说唐诗》

陈子昂是这批人中的佼佼者,也是士风由初唐向盛唐转变的中介和承上启下者。陈子昂,虽然富有却世代居于西蜀乡间。科举制度,特别是武则天执政时期对才识之士不吝拔擢的做法,大大地鼓舞了陈子昂的从政热情。在他进士及第之初,就接连向朝廷上了《谏政理书》《谏灵驾入京书》。前者纵论古今,后者主张高宗尸体就地安葬于洛阳。这样做是有相当风险的,特别是后者,万一触怒武则天,后果不堪设想。在这里,陈子昂表现了一种不仅在唐代而且在整个封建时代都得到推崇的犯颜直谏之风,而其动力在于他“论道匡君”“以公济天下”的政治抱负和取鸿名于千古的人生哲学。

当一种风气形成并深入人心以后,它便具有强大的惯性。因此,唐代的士风并未因为历时八年的安史之乱而相应坠落。

于是我们便看到了在安史之乱中,有张巡、许远坚守睢阳直至以身殉国;有颜杲卿、颜真卿兄弟联兵河北抗击叛军以及杲卿的死节;后来在德宗建中末、兴元初(783—784年),颜真卿又在宣谕叛镇李希烈时不屈被杀,他们的所作所为得到了士林的普遍赞叹和崇仰。我们还看到王伾、王叔文、刘禹锡、柳宗元等文士一旦执政便进行政治改革,力谋中兴,以及在改革失败之后,他们所承受的沉重打击;看到元稹、白居易等人对改进朝政克服弊端的系统建议;还看到了韩愈恢复儒家道统的努力,他上《谏迎佛骨表》的无畏与正气。

时至中晚唐,初盛唐士子建设一个强盛帝国的志向不得不降低标准,变成渴望中兴,乃至挽救日见衰颓的国运。士人不得不更多地批评时弊、揭露腐朽。当他们热切的谏诤愈来愈被漠视、被置之不理时,洋溢于盛唐士人诗文作品中昂奋轩扬的情感渐渐地变成了悲愤的呼唤。无论如何,此时的士人仍是心向朝廷,站在维护统一的一边的。

元和十四年(公元819年)的《旌故平卢军节士文》详细地记载了一桩可歌可泣的事例。平卢军节士,指隶属于平卢军的几位幕僚高[①]、郭[②]、郭航等。他们久在镇帅李师古、李师道辖下,深知二李拥兵自重、随时准备背叛朝廷。他们正言相劝,但不被采纳。高被杀,郭[②]被囚,一关就是十年。后来朝廷决心削平淮蔡叛镇,李师道表面持观望态度,却暗中与淮蔡通款。这时郭[②]为了帮助王师,便以练缯书写密报。密报由其宗人郭航冒险送出。可惜王师无法核实这个密报的可靠性,怕中了李师道的计,未予采纳。郭航过了很久才回到平卢军中,随即被李师道召问,为不牵累郭[②],慨然自杀。直到朝廷相继平定吴元济、李师道之后,郭[②]得到释放,才将事情的原委讲清楚。

②

①

中晚唐变幻莫测的政治舞台上,士人们扮演的大抵就是这种英勇悲壮而受苦受难的角色。这类角色虽然不再像初盛唐人那样意气风发,但他们的灵魂却与前辈息息相通。

朗朗兮魂

除上述章节外,本书文章大致有几种类型。有的以人物为中心,如对唐朝几位主要皇帝的介绍——开国高祖李渊,史上明君太宗李世民,前勤后奢的玄宗李隆基,以及以女身登极称帝的武则天等。其他多位帝王,没有一一单述,但在讲到永贞革新、甘露之变、朋党之争、唐末政局等事时提及。这样一来,就把唐朝近三百年历史的脉络作了粗线条的概述,也把他们的个人形象作了简单勾勒。

唐朝是诗人、艺术家辈出的时代,本书自然必须讲到,但又不宜以一般史传的方式来讲,故采用各种办法、变换多种角度叙说他们的故事。这就形成了本书《颜筋柳骨和吴带当风》《安史之乱中文人的遭际》《翰林生活掠影》等篇章。另有许多人物活跃在唐朝的朝野民间,如《文成公主与弃宗弄赞》《唐家的公主》《浪漫的女冠》《活跃的诗僧》《茶神和茶仙》等所写。《遣唐使和传法僧》则集中写当时国外来人在中国的活动,从一个侧面反映唐朝的国际影响和唐人宽广的胸怀。

有的篇章则以事件为中心,如《渔阳鼙鼓动地来》《马嵬之变与杨妃之死》《黄巢起义》等。还有一类是综合性篇章,如《危险的藩镇》《威泽远被:唐时的中外交往》及写均田制、租庸调、两税法的篇章。

写作本书,回顾唐史,我真切地对唐代乃至所有古代人民感到理解、感恩和敬佩。正是千千万万、各行各业的唐人在他们生活的历史时代里,做出了历史条件允许他们所能做出的伟大贡献,才造就了大唐的缤纷,创建了大唐的强盛和辉煌。无论是在顺境还是逆境,无论是盛世还是危时,唐人的主流永远是朝气蓬勃,乐观进取,百折不挠,充满巨大而无穷的创造力,充满着恒久强大的凝聚力。我们应该从历史中汲取力量,加强民族和文化自信。

这就是我昔日写作和今天重温《长安道上》感触最深的一点体会。

《光明日报》(2024年06月13日 11版)