点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:臧 晴(苏州大学文学院副教授)

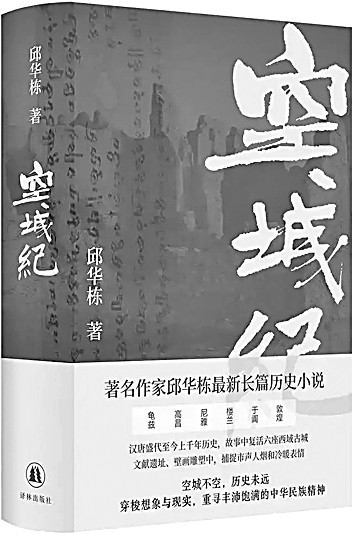

西域,或是更为辽阔的边地,不仅意味着地理的疆界,也是另一种文化形态与文明痕迹的象征。面向西域的文学书写,是写作者对山川万物的想象,对人间情境的再现,也是与这片文化交叉地带的互相打量和彼此借镜。邱华栋的长篇小说《空城纪》(入选中国图书评论学会发布的“中国好书”2024年8月推荐书目),以龟兹双阕、高昌三书、尼雅四锦、楼兰五叠、于阗六部、敦煌七窟六章为框架,再现被湮没的龟兹、尼雅、楼兰、敦煌等西域古城的辉煌。“空城”之名源于小说所依托的废墟,作者在动笔前走访高昌古城、交河故城、库车克孜尔千佛洞、尼雅精绝国遗址、于阗约特干古城、米兰遗址、楼兰废墟等处收集材料,之所以命名为“空城”,是因为“想复原这些废墟,紧接着,废墟之上的人们重新来到这里,就像创世纪似的,远古的精神依靠自己充沛的底气矗立起来。我为那些远古的人和事做时间刻度上的记录,是为‘空城纪’”。在作品中,“纪”将这场空城之旅定义为历史的虚构,历史远去,故人难寻,留下的断壁残垣是文化、文明的碰撞在漫长岁月中所留下的痕迹,召唤着我们的遐思穿越时空,重新赋予这段历史流动的声音。

译林出版社

2024年7月出版

《空城纪》在近千年的时空中来回跳跃,不断在过去与当下、纪实与虚构、想象与史料之间往来穿梭,并频繁设置空缺和对照,有意提示读者小说介于历史与虚构之间的特性。在历史的讲述中,作者常常运用第一人称来切入历史场景。《空城纪》中“我”时而是历史中的某个人物、某个物品,又突然切换为当下时空中的李刚、王刚、赵刚、吴刚、程刚、张刚等一个个具体的人。每当作者给出一些缜密的历史细节,呈现出大量“地方性知识”,又很快通过古今穿越、民族差异等“文化差”符号拉开距离,通过在“历史惟妙惟肖的在场者”和“当下外来探访的观察者”之间来回摇摆,展开对历史的流动之思。而这正是基于对“人是历史主体”的认知:人既是历史的构造者,也是历史的讲述者。

在《空城纪》中,作者“侧重于描绘人物内心声音的肖像,鲜活的历史人物,让位于那些背景式的,脆薄的、窸窣的、噪钝的、尖锐的声音,以此表达出他们在汉唐盛代中发出的元气充沛的初始强音”。人是连接传统与现代、历史与未来的枢纽,也是在时空变幻中挺立至今的“幸存者”,人的视角赋予时间与空间鲜活的面目,提醒着我们西域及其历史本就是漫无边际且变动不居的,任何一种书写都只是对生命瞬时的捕捉或历史片段的概括。

对历史的流动之思使得书写在层层叠叠的细节之外不断衍生出新的意味,它来自千年时空在写作者笔下的碰撞,也来自写作者观照历史的现代目光。历史小说不仅是怀想古人、发幽思微,更意图通过对历史细节、情境、人与人之间的社会关系网的呈现来唤起当下人的思考和感受。在这样的过程中,历史得以复活,想象得以生发,古人与今人的行为、情感和意义都能得以昭示。而这样的古今流动在《空城纪》中则通过物的牵引来实现:《龟兹阕歌》以汉琵琶、筚篥来讲述西域音乐;《高昌三书》则通过帛书、砖书、毯书等书写媒介的变化,来喻示高昌古城的文化流变;《尼雅锦帛》从汉代丝绸在西域的发现入手,解读附着其上的历史信息;《楼兰五叠》以一支牛角的鸣响贯穿前后,呈现楼兰历史的层叠变迁;《于阗六部》分别以古钱币、简牍、文书、绘画、雕塑、玉石等文物的视角,展开历史想象;《敦煌七窟》通过沙门、凶徒、女子、士兵、商人、国王、学者的故事,试图呈现敦煌莫高窟在佛教东传之路上的位置。

物的叙事并不等同于意象或物象的借用。前者是直接从物的视角来展开叙述,物即叙事的主体与本体;后者则是介于故事与其底本之间的“二传手”,承担着“形”与“意”、“显”与“隐”的互文关系。《于阗六部》的第四篇《绘画部:于阗花马》从一匹于阗花马的视角展开,通过它的传奇经历来串联历史、穿梭文化,进而与当下的我们相遇。这匹花斑马生于张骞出使西域的时代,在岩画、壁画、帛画、丝绢画、纸本水墨画的出入中见证西域在千年间的沧桑巨变,呈现人与物、历史与当下的对话。于是,物的存在与消散、遗忘与记忆在小说所设置的目光交汇中重新汇聚,生长出阔大的意义空间。

这种穿梭与幻化是《空城纪》的叙事重心,也是构筑其流动历史之思的主要技法。在开篇《龟兹双阙》中,《上阕:琴瑟和鸣》从弟史展开第一人称叙述,细君公主从中原远嫁西域的乌孙国,作为中原民族文化象征的汉琵琶成了她排遣思乡之情的爱物,后又被传递给了解忧和弟史。弟史临终前说出对继续传递汉琵琶、实现历史流转的期待,“我的怀里抱着那把细君公主的汉琵琶,我相信,以后只要有人弹起这把琵琶来,我的生命就会在旋律中复活”。在《下阕:霓裳羽衣》中,故事转由一个名为白明月的龟兹男子讲述。在一次意外之旅中,他演奏筚篥的高超技艺被发现,由此被征召入宫,加入《霓裳羽衣曲》的乐舞班底,并与琵琶高手火玲珑缔结良缘,共同见证大唐盛世之音的创作。《尾曲:龟兹盛歌》将视角拉回当下,年轻的民族乐器爱好者李刚与琵琶演奏者王雪相遇,一同寻找细君公主的那把汉琵琶,终于在木合塔尔的作坊后院与之不期而遇。浮想联翩中,李刚、王雪、弟史、绛宾、火玲珑、白明月彼此交织,难解难分,“我猜想,在大殿里,很多人正等待着我们到来,演奏一曲永不消散的乐音。那是琴瑟和鸣,是霓裳羽衣,也是龟兹盛歌”。于是,故事由琵琶而起,从琵琶结束,从大汉到大唐,直至当下,他们因一把琵琶的机缘聚合,实现跨越时空的对话。小说用非虚构的手段提醒虚构的在场,用现代人的精神演绎历史的事件,通过第一人称的视角代入,回忆、幻觉、梦境的闪回,有意无意的线索空白,重建起历史流动的本来面目。

在讲述细君公主、解忧公主、弟史的故事时,作者以现代婚恋观来串联三位女性的人生,赋予她们在逆境中个体意识。同时,这种现代性的内涵也应当由一种新的形式来呈现。《空城纪》全书分为六个部分,由短篇构成中篇,再由六个中篇构成长篇。读者可以从任意一处进入小说,每一处又能与其他各处碰撞出新的意味。即故事可以从任一地方开始,历史并没有前世今生的线性结构,当下与历史是并存与交织的。在作者看来,历史是流动的,无处不在,无远弗届。

《光明日报》(2025年02月05日 14版)