点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:娄林(中国人民大学文学院副教授)

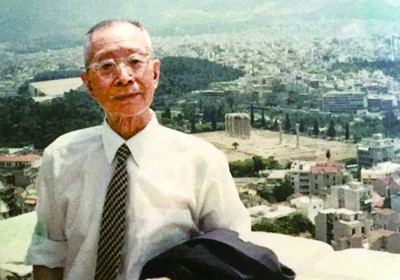

人物小传

罗念生(1904—1990),四川威远人,古典学家和翻译家。1922年考入北京清华学校(现清华大学),1929年赴美留学,1933年赴希腊雅典,研习古希腊戏剧和艺术。回国后,曾任北京大学等校教授。1964年之后,任中国社会科学院外国文学研究所研究员。罗念生一生辛勤笔耕,译著和论文累计50余种,1000多万字。其译著包括埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯等古希腊悲剧作家的作品,阿里斯托芬的喜剧作品,亚里士多德《诗学》和《修辞学》,主持编修《古希腊语汉语词典》,著有《古希腊罗马文学》《希腊漫话》等,为中国古典学研究奠定坚实基础。

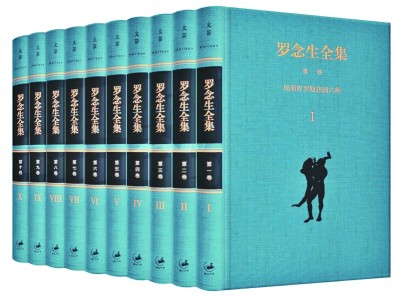

1983年,年近八旬的罗念生先生,在谈到自己的古希腊戏剧翻译时异常谦虚,说自己“只不过译出二十来种古希腊悲剧和喜剧、亚里士多德的文艺理论著作《诗学》和《修辞学》”(《论古希腊戏剧》前言)。但是,这看似轻盈的“只不过”却为中国的西方古典学研究奠定了极为厚重的根基,“二十来种古希腊悲剧和喜剧”,实际上包含了埃斯库罗斯、索福克勒斯所有传世悲剧、欧里庇得斯十八部悲剧中的五部、阿里斯托芬十一部喜剧中的六部,未能译毕的《伊利亚特》由罗念生的学生王焕生接续完成。这些希腊古典作品,既是西方文学与思想中的菁华,也是耶格尔谈论希腊悲剧时所言的希腊城邦“最高意义上的教育力量”,戏剧作家——尤其是悲剧作家“对整个城邦的精神负责”,“负有远为重大和严肃的责任”(《教化:古希腊文化的理想》卷二)。

大约正是感通于这种精神与责任,第二年,八十周岁的罗念生和水建馥共同编纂的《古希腊语汉语词典》终于成书,他完成了1978年以七十四岁高龄决意完成的这份艰难工作,提前两年竣稿。虽然屡经波折,这部词典2004年方才出版,但已经成为中国古典学学习者不可或缺的工具书。罗念生的事功,体现在古典作品翻译、古典诗学最重要的理论作品翻译和希腊语工具书的修纂等方面,这些学术成果皆是中国古典学研究“行走的拐杖”和拾级而上的阶梯。

1986年,罗念生在雅典卫城上。

罗念生的“古典”

对我们研习古典的后学而言,罗念生一生勤耕的古典学研究事业极为可敬,因为甫一接触希腊古典作品,就有罗念生典雅的译文为进阶。但是,罗念生何以成为他自己:“成为你要学会成为的那种人”(品达《皮托凯歌》第二首,第72行),却是古典学中最核心的内涵之一。罗念生着意于希腊的古典世界,那么,究竟什么是他要学会的那种“古典”品质呢?

在1958年的短文《谈谈“古典”》中,罗念生对于将西方现代以来的文学经典——比如歌德的《浮士德》——称之为古典并不赞同,他认为关于“何为古典”应该有着相对明确的时间和内涵界定,否则,但凡是古代的,或者经典的,就会未加辨析而被冠以“古典”的名号。因此,他更愿意将古希腊的经典称之为古典,即便作广义上的推延,也应该止于希腊化和罗马时期。由此,他分析了希腊古典之为古典的根本内涵:“这种精神的特征是完美、简洁、崇高、明朗。”罗念生经常用“崇高”一词来形容荷马和埃斯库罗斯的风格,也用这个词翻译琉善文章中的柏拉图式风格:

“惊人的崇高思想、无限优美的阿提卡腔调、魅力、说服力、智力、精确性、论证方面的及时的引人入胜——这一切你都充分具备。”(《谈谈“古典”》)

那么,究竟什么是所谓的崇高或者明朗呢?辨析朗吉努斯《论崇高》的书名时,罗念生解释了什么是真正的崇高风格(《〈论崇高〉译名问题》)。根据他的考释,《论崇高》(Peri Hypsous)中的“崇高”(hypsous)首先是“高度”之意,作为隐喻,含有“顶峰”“崇高”等含义。作为一种风格,荷马、品达、埃斯库罗斯、柏拉图等人的作品都可以说具有崇高的风格。尤其是,这种崇高蕴含有一种“提高”“超越”的含义,内含一种超越性的努力和动作,因此,他建议将“论崇高”改为“论提高”。这个说法可谓一针见血,非常类似于尼采的比喻:“以立柱和阶梯向其高处构建自己:它意欲眺望辽阔的远方,遥望幸福洵美。”希腊古典之所以在罗念生眼中具有这种崇高风格,就在于其中有一种超越性的永恒努力,这是品达《皮托凯歌》中“我们永远行走于向上的道路”的意蕴,也是柏拉图《会饮》中“依序正确地瞥见各种各样美的事物,在爱欲的路途上抵达终点”的向上旅程。倘若以这种古典风格为“崇高”的话,面对希腊古典浩瀚的精神世界,罗念生的翻译或许只能是“只不过二十来种……”。只不过,对于我们来说,这个谦逊的“只不过”或许已是难以逾越的高峰了。

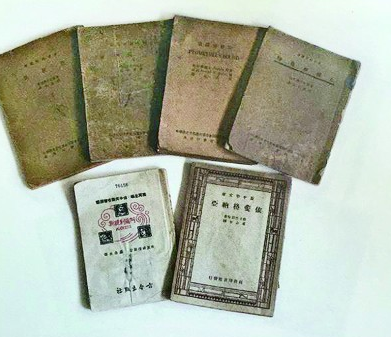

新中国成立前出版的一部分罗念生译著

不过,在倾心于翻译希腊古典作品之前,罗念生其实是一位热血的年轻诗人。罗念生年轻时写过一首纪念英国诗人弥尔顿的同名诗歌:“有一天他忽然说起要回到天上去,临终时我们辨不出他的死生,只听人说他的诗魂不死,从此我们也不让荷马,但丁。”“我们”这个序列中既有弥尔顿,大约也有年轻诗人的自我期许。但是,罗念生何以倾心于弥尔顿呢?在给柳无忌的散文所作的序言中,他曾经写道:“浪漫派的最高成就要数但丁的《神曲》,古典派的最高成就要数弥尔顿的《失乐园》。前者细致入微,可以丰富我们的想象;后者简洁单纯,可以刺激我们的想象。”(《柳无忌散文选》序)弥尔顿具有一种“简洁单纯”的古典特征。

何谓简洁单纯或者与之类似的节制平衡呢?罗念生似乎极为迷恋类似的特征,他曾多次提及,最典型者如:“《俄狄浦斯王》正符合这种古典精神:简洁、紧凑、凝练,不能删削,不容增添。”(《古希腊戏剧的演出》)德国哲学家尼采所著的《人性的,太人性的》第195节名为“取法希腊”,提到了应该取法的希腊风格——“慎思、紧凑、冷静、朴素”。与此类似的是:“没有人解释过,为什么希腊作家,在有着无比丰富、无比有力的表达手法供其使用的情况下,却如此惜墨如金。”(尼采《人性的,太人性的》,第112节“关于言中之盐”)很显然,这种希腊风格并不是罗念生的向壁虚构,彼时同样处于青年时期的尼采与罗念生有着类似的看法。弥尔顿之所以在近代诗人中有着特殊的位置,在罗念生看来,正是由于他身上带有某种古典的简洁与素朴的特质。

崇高与简洁(以及类似的特征)构成了罗念生对古典特征的理解,这也成为他对希腊精神的判断:“他们要求崇高、简单、正确、雄健、匀称与和谐。”(《希腊精神》)崇高或者简洁,如果只是遥不可及的理念,大概只会流于浮泛。对罗念生来说,非常幸运的是,他青年时曾亲见过兼具崇高和简单两种精神的人,这就是被誉为“清华四子”之一的诗人朱湘。罗念生在朱湘的诗歌和人格中看到了简单与精神的崇高:“你的诗,只有你的诗才含有古典的形式和色彩,严整、简单、精确。如今不是需要爱国文学吗?你才是这种文学的开创者,你的情感是崇高的,这是爱国文学的伟大处。”朱湘的诗歌形式是古典的、简单的,而其中蕴含的精神和情感却是崇高的。很少有诗歌评论家以如此透彻的目光看待朱湘,以此种“古典”特质评价朱湘,“新月派”的标签更是遮蔽了朱湘的真正面目。弥尔顿在罗念生心目中的特殊地位很可能也是由于朱湘的缘故,因为青年朱湘的英文诗《致埃斯库罗斯》(To Aeschylus)中曾有这样的诗句:“唯独弥尔顿有雄心学你的榜样。”这句诗很可能为罗念生翻译埃斯库罗斯埋下了最早的种子。

罗念生成熟时期关于希腊和古典的观念,与诗人朱湘有着密切关联,甚至很大程度上是由朱湘开其肇端。但是,在朱湘影响下的罗念生,如何从“诗人”的心志出发,最后成为作为古典学家和翻译家的罗念生呢?回答这个问题之前,我们必须首先亲近诗人罗念生的心灵。

诗人罗念生的志与力

在结识朱湘之前,刚刚进入清华大学的罗念生本想做科学研究,“当时志在数学和自然科学”,后来才转而学习文学。之所以发生这种转变,罗念生长子罗锦鳞在《罗念生生平》中表示,由于“生意破产,家中开始破落,难以支付他每年近两百元的学习费用。罗念生只得改学文学,以习作和译稿挣得稿费维持生活和学业”。这个理由当然成立,但至多只能说是改换专业的原因,而不能说罗念生因此而更改了志向。志向更凭于内而非外。对闻一多的迷醉足见罗念生对诗的热忱:“一多在清华文人当中,无疑是一位老大哥,在我这位小弟弟眼里,简直是位偶像。我读过他的《死水》诗集,至少一百遍。”(《忆一多》)

真正的内在转变还是来自朱湘,罗念生在怀念朱湘时也说得明白,自己是“在朱湘的指引和鼓励下走上文学道路的”,也许在他看来,自己年轻时代写作诗歌和留学归来翻译希腊戏剧都是在走文学道路,写作与翻译二而一也。很显然,他之所以走上这条道路,朱湘起到了关键的作用。不过,当时清华园中的朱湘似乎不是一个好学生,但又带有一种奇怪的魅力。这个逃课又勤于阅读和写诗的学生常常在“清华西园孤傲地徘徊,若无其事”,这让罗念生心中觉得奇怪。他更奇怪的不是这种行为本身,而是在美好的青春年华,人应该追求什么呢?是循规蹈矩,还是求一种自我的精神呢?这个疑惑对于任何年代的年轻人来说都不容易解答。所以,罗念生写信向朱湘求问。1925年6月29日——罗念生清楚地记得这封回信的日子,朱湘回信说:“人生是奋斗,而清华只钻分数;人生是变换,而清华只有单调;人生是热辣辣的,而清华是隔靴搔痒。”如果朱湘曾经读过尼采,他大约会吟诵尼采诗一般的文字:“一如肆虐之风,我们意欲在他们之上生活,作鹰的邻人、雪的邻人、太阳的邻人:肆虐之风如是生活!”当罗念生说朱湘的精神崇高并且简单时,很可能是在说朱湘对于激越人生的精神渴求以及这种渴求的直接与纯粹。罗念生渐渐明白,人生不是既定链条上的机械环节,而必有其心志与向往。

于是,曾经有志于科学研究的罗念生在诗人朱湘的影响下开始写诗——用“那只握过写诗的羽毛管的手”,这是朱湘的英文习作诗《致埃斯库罗斯》中假想的诗歌之手。但是,朱湘或者闻一多只是鼓起了罗念生的文学热忱,至于他的诗作却仍旧由其内在的心志所定:“诗言志以导其心,歌咏其义以长其言也。”罗念生只留下薄薄一册诗集《龙涎》,诗集何以如此命名,他没有给出任何说明。我广为检索之后,觅得南宋杨万里的诗句:“诗人自炷古龙涎,但令有香不见烟。”(杨万里《烧香七言》)其中似乎有些可以契合的意思。什么是罗念生诗歌中的“龙涎之香”呢?令人惊奇的是,对朱湘极为仰慕又与其友谊极深的罗念生,诗中少有朱湘式的情绪与低回,却多有卓绝的力量在其中:“力就是美,美就是力。”(《力与美》)也许,正是这种力催促着罗念生最后从诗歌创作走向翻译和古典学,走向更加辽阔的精神世界。

古罗马作家维吉尔《埃涅阿斯纪》的开篇第一句“我歌唱战争和这个人”奠定了罗马帝国的基本气质,而这句诗却以一种奇特的方式在罗念生的诗中回响:“……你哪知我还有/更深的思想,更厚的恩情;我早前/曾发誓不歌颂爱情;我要歌颂/战争……”(《爱情与战争》)罗念生似乎和维吉尔一样彰显战争与强力,但这只是表面的类似。一方面,这种强力意味着勇敢的德性:“希望每一个公民、每一个将士都读一遍希腊历史,读一些古典作品,如荷马的史诗、埃斯库罗斯的悲剧《波斯人》和《七将攻忒拜》,这些不朽的诗里回应着刀兵的声音,这些雄伟的诗人把战争歌颂为一种最光荣的事业。”(《马拉松战役》)另一方面,罗念生这时面对的是一场自我护卫的正义之战,由于日本的侵略,“十年的大战就要开始”,这里没有统治世界的“罗马野心”。所以,《爱情与战争》诗中之所以不要爱情而要战争,是因为要为家国的正义而勇于牺牲,如诗歌结尾所言:“爱,未来的毁灭全都为你,/你当能体贴我这勇烈的心。”这颗勇烈的心所系的,是祖国的安危。所谓“歌颂”战争,只是诗歌创作的抗日年代一种壮烈的民族精神的呈现:“自从卢沟桥畔的炮声一响,许多诗人都随着那迁徙的巨浪奔波,一时听不到他们的歌声。但事过半年,各处的抗战诗歌如枫叶一样红鲜鲜的片片飞来。”(《谈新诗》)

不过,罗念生的力量感不止于此,他从具体的时代之事延阔至人类本身。《史诗》这首诗的名称就带有一种对人类的整体历史的宏阔想象:“我再不肯歌颂爱情,血肉里哪儿有/精神;我也不赞美自然,太阳的/光华,月亮的清辉,终有一天/会变作黑暗。我要把人类的历史,/从创造到末日,完全谱入诗歌里;/当宇宙毁灭时,一切都化成了乌有,/只剩下这一片雷声,在上帝耳边/回响,使他想念着人类的光荣。”

这首诗既是罗念生的杰作,也是中国现代诗歌史上的佳作。爱情和自然,并非诗人赞美的对象,诗人以“史诗”来命名的,是人类历史中种种丑恶与美和力量所产生的一切,是人类本身的历史。“我要把人类的历史……完全谱入诗歌里”,“完全”二字显露出诗人彻底探查人性和人类历史的心志,也足见罗念生诗歌中最为浩瀚的力量。所以,在罗念生的许多诗歌里,丑与美,生成与毁灭背后的力,让罗念生深思不已。其中,有一种力,名为“时间”,“那是一个浑圆的整体,密密的充塞着天宇,这一点是太初也是末日”(《时间》);另一种力,名为“自然”,“隐饰着一切的丑恶与平凡”(《自然》)。

这种对力的追索最终化为罗念生卓绝的心力。对于游学西方归来的他来说,东西方文明的直面相对,令他不得不思考东西方文明之间的关系。这个疑惑显然已经超越了更年轻时不解朱湘的生活方式的疑惑,他在《德尔菲》诗中向太阳神探问:“但我不问爱情的秘诀,生命的哑谜:我问你,东与西几时才能相合?”诗人的疑问透露了期待的答案,他希望有一种中国和希腊古典的契合:“东与西各有各的方向,我的想象还在那相接的中央。”(《东与西》)诗人会有一些暂时性的答案,比如期望希腊的太阳神“惊动那衰颓的种族,起来观望灿烂的朝阳”(《德尔菲》),但诗中勾画中西的宏愿中蕴含着年轻诗人对希腊与中国的卓然之力。

或许,正是由于这种连接中西的巨大渴望,让年轻的罗念生的力量在诗歌中无法足够绽放,转而倾注心力于古希腊戏剧、亚里士多德《诗学》和荷马史诗的翻译。翻译,尤其是翻译古典作品,是沟通中国和西方根源上的努力,而罗念生决心做那个“相接的中央”。

翻译与古典学

根据第欧根尼·拉尔修的记载,柏拉图在遇见苏格拉底之前,醉心于绘画和写诗,还有悲剧,但在与苏格拉底交谈之后,柏拉图“把自己的诗作投进了火堆”(《名哲言行录》)。我们粗读罗念生的诗歌,就会发现他更亲近思考和他后来详加辨析的“崇高”感。有意思的是,罗念生后来翻译过普鲁塔克的《西塞罗传》,还在自己的文章中提到西塞罗的一则掌故:罗马最善于写柏拉图式对话录的著作家——西塞罗,最瞧不起抒情诗,他声称即使能活两个“百岁”,也绝无空闲读什么抒情诗(《论古希腊罗马文学作品》)。诗歌创作和更为广义的思想世界之间,似乎有一些距离。年轻诗人从诗歌转向翻译,是否与柏拉图或者柏拉图的“罗马传人”西塞罗有关?这一推论并没有什么确实的证据,但是,罗念生的《招魂》一诗似乎有透露心曲的痕迹:“但它也能够引导灵魂往上升,随着柏拉图的理想升列高天,去瞻仰爱星亘古的光明。”这很显然化用了柏拉图《会饮》中“爱的阶梯”的意象。罗念生年轻时写诗的“灵魂”逐渐随着柏拉图的理念上升,只是,这一次采取了翻译的形式。

不过,罗念生最初转向翻译仍旧与朱湘有关。《招魂》诗中直接化用的柏拉图《会饮》,大约也是借柏拉图招了朱湘之魂。因为罗念生在20世纪80年代写作的《忆诗人朱湘》中曾经提及,朱湘从美国回国后也曾翻译数种希腊悲剧,还翻译了《会饮》,只是非常遗憾,这些译稿后来都没有了下落。《翻译的辛苦》一文约略重复了类似的惋惜。或许,罗念生的翻译中蕴含一种完成友人朱湘未竟事业的责任感,尤其是我们考虑到罗念生在《朱湘译诗集》序言中如何称赞朱湘的翻译贡献:“这本译诗选是我国新文学运动初期第一部外国诗大观。”

但是,问题依然存在,即便是转向翻译,即便留学时曾有研习古希腊语文的专业背景,罗念生是否有心志去完成艰难的希腊经典翻译,依旧是存疑的。或者更明确地说,翻译家翻译什么作品必然有其内在的精神缘故,虽然罗念生也倾心柏拉图,但是他并未翻译柏拉图对话。在欧里庇得斯《特洛亚妇女》的译本中,罗念生专门撰写了一篇引言,介绍希腊悲剧和这部作品。他总结了希腊悲剧的五个特点,前两个特点和第五个特点关乎戏剧形式,比如歌队特征等。而第三和第四个特点则不仅仅关乎悲剧,更关乎悲剧中呈现的希腊精神。第三个特点与《会饮》有关,关乎美:“希腊人一生求美,就在悲剧里也处处可以表现他们求美的观念。”第四个特点是“求善”:“希腊人一生都向着那理想的人生迈进……希腊人把诗人当作教师看待,这些教师却把他们的道德观念隐伏在他们的宗教观念里。”希腊悲剧是善恶的力量的舞台,却又总让人趋于道德,趋于善与崇高。在《希腊精神》中,罗念生的表达略有差异,但对于希腊精神中所蕴含的力量总是心向往之。现在,问题就逐渐明朗了,罗念生之所以选择以翻译希腊戏剧为主要工作,就是因为这些古典作品是希腊精神的重要载体。

对于罗念生来说,健康、明朗而鲜明的道德感是古希腊人最鲜活的精神。“为艺术而艺术”的观念,是古希腊人所不知的,也是罗念生所不羡慕的。在埃斯库罗斯《普罗米修斯》的译本中,罗念生编译了赛克斯(Sikes)英译本的引言,他显然赞同引言中的分析,尤其是这一段:

在希腊人看来,一个诗人主要的功能只是在很鲜明地表现他这民族的伦理箴言。埃斯库罗斯首先把悲剧里的动作和道德问题、宗教问题拉在一起。他思索过人生的各种问题。

正是由于在悲剧家的作品中看见古希腊人恒常而健全的伦理感,罗念生翻译的心志才可能更加坚决。他不是要翻译某部悲剧或者喜剧,而是翻译古希腊人的健全的道德感和道德的显现形式。

这种伦理与道德感同样会反诸译者自身。罗念生的许多翻译是在日寇侵华、战火纷飞的年代完成的,当他在诗中写下“十年的大战就要开始”时,内心是渴求为国效力于疆场的。他如何能安心于握着翻译之笔呢?1944年的《特洛亚妇女》译者序言中,罗念生敞露了这种矛盾。罗念生在译完《普罗米修斯》之后心情倦怠,只以书写一些抗战史话的方式来参与抗战,这让自己内心不安。避居古庙中的罗念生,曾听见一位僧人转述玄奘翻译佛经的故事,罗念生听了之后,如“春雷惊蛰,译者听了,周身是汗”。是什么让他如此惊怖?固然与玄奘翻译之诚敬有关,还由于这个当头棒喝让他回忆起以前一位老者的嘱咐:“这悲惨的诗歌可以引起我们的警惕心,引起我们的向上心。”这个宛如悲剧情节一般的细节展示了罗念生翻译希腊经典的精神意义:这个壮烈的悲剧有助于养成国人面对抗战艰难局面时的担当与责任感。所以在序言的最后,罗念生展示了他的期待:“望雄师北上,光复故都。”译者晚年回忆时也重述了这一点:“当年出版这部悲剧,是想借古希腊诗人对国破家亡的特洛亚人寄予的同情来激励我们的抗战精神。”(《希腊漫话》再版后记)同样的情愫也见之于埃斯库罗斯《波斯人》1936年的中译本序言,他希望读者能够体会埃斯库罗斯的两种用意:“第一种是净化人类的骄横暴戾的心理;第二种是激励爱国心。”爱国心是一种道德,净化人类心灵更是一种卓越的道德。

在《特洛亚妇女》译者序言中,罗念生对这种道德有另一个表达:“向上心”的教育。这不仅仅关乎1944年这个特殊的抗战年份,更关乎长久的人心的教育,即通过古代的诗歌和当代的事件培育人心。在《特洛亚妇女》的引言中,罗念生评论说:“这诗题当能感动我们,引起我们的向上心,提高我们的志气。”经过翻译的古希腊悲剧,不再只是古希腊人的教化向上之资,同样成为中国人的抗战激越精神的培育养料。

在《谈希腊教育》中,罗念生再度提到这种向上的教育,希腊悲剧中的“英雄人物与恶劣环境和残暴势力作顽强的斗争,他们的不幸遭遇令人同情,引人向上”。恰恰是由于对这种引人向上的昂扬之情的关切,罗念生在探讨亚里士多德著名的诗学概念“卡塔西斯”时对亚里士多德表示了不同意见:“我们不能同意他的学说。我们认为悲剧的作用不在于陶冶怜悯与恐惧之情,而在于给人以思想教育,加强人们的爱和憎的情感,使人们对英雄人物的不幸遭遇寄予莫大的同情,对摧毁英雄人物的恶势力表示强烈的憎恨。”(《论卡塔西斯》)如果我们仿用尼采那句著名的“出于道德的动机整理古书”,那么,罗念生就是出于道德的动机——即“思想教育”的动机——翻译希腊古典作品。

出于道德的动机翻译希腊古典作品,就是一种强烈的古典学动机。罗念生没有成为自己年轻时属意的弥尔顿。但是,他翻译的希腊古典作品依旧是不朽的,因为他有能力将希腊诗歌翻译得具有诗的品质,因为他翻译的古典作品具有雅正的古典旨趣,因为他让荷马和希腊剧作家成为内在于中国的古典教养。他完成了年轻时诗歌中的志愿:“东与西各有各的方向,我的想象还在那相接的中央。”想象已成为现实,因为这些古典作品中的思想逐渐成为中国学者出于自身的意图而思考的内在问题,西方古典也正成为中国古典学自然的组成部分。

《光明日报》(2025年02月14日 13版)