点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:金方廷(上海社会科学院文学研究所助理研究员)

中国网络文学的发展与中国城市化进程紧密相连。中国网络文学成长于中国城市化速度最快的时期,随着高楼大厦拔地而起,网络文学如同一条蜿蜒曲折的数字河流,悄然成为连接城乡社会、跨越时空阻隔的文化桥梁,流淌进每一个渴望故事的心灵深处。

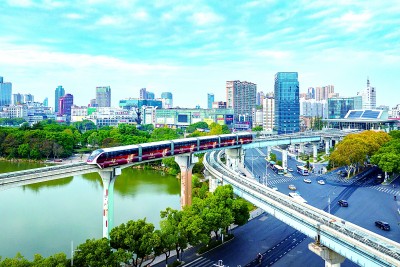

现代城市成为网文书写对象。图为安徽芜湖城区。新华社发

与此同时,网络文学对中国过去几十年间高速城市化进程,作了富有文学想象力的呈现和展演。从网络文学创作来看,绝大多数将故事时代定义为“现代”的网络小说,都倾向于选择以城市作为故事发生的背景。过去,网络小说书写城市的特征之一,在于以首字母代号的方式(如“S城”“N城”)指称城市,以便营造与现实有“距离感”的想象空间。但近来越来越多的小说开始跳出对城市的“虚焦”书写,选择让现实中的真实城市在网络故事中现身,而一旦城市以其真实名称在小说中出现,便意味着网络文学开始将现实中的城市视作具象刻画的对象,城市自身的文化特质成为小说叙事加以着力表现的内容。

网络文学参与“思考城市”的优势,在于其惯于使用“平视”的方式,去观察和描述一座座人们生活其间的城市。不同于描摹“广普城市”(空间布局和功能高密度的城市)和宏大建筑景观的鸟瞰视角,网络文学在不自觉的状态下,以贴近城市地表的“观看”眼光,展现当代中国城市内在丰富多样的文化形态。这种“观看”方式至少在两个维度上使网络文学拓展了城市书写的深度和广度:既能从微观层面刻画城市中存在着的各种有机“小世界”,也能透过讲述城市与人的关系叙事,从宏观角度展现城市发展背后的“大历史”。

寻觅带有“市井烟火气”的日常视角与地方风情

在网络小说中登场的绝大多数中国城市,通常都是集现代化城市景观与地域文化景观于一体的复合体。围绕城市的双重书写,网络作家将小说中出现的当代中国城市转变为展演“现代”与“地方”有机辩证的场所,进而在这种辩证的文化关系中,富有创造力地尝试为现代化中国城市寻觅带有“市井烟火气”的日常视角与地方风情。

这方面的典型是一批以当代广州为背景的作品。借用网络小说《花都不热气》中的说法,广州是一座“珠江新城高楼林立,老到的老广味却藏在旧区的街巷之中”的城市,而包括这部小说在内,由作者“瑞曲有银票”创作的“广府三部曲”,就是一组尝试从“高楼林立”的现代城市中,持续挖掘、寻觅并重塑广州“市井烟火气”的作品。无独有偶,在相当一批以当代广州为叙事背景的网络小说中,广州都被塑造成一个现代与传统有机结合的城市,这里既是为个体造梦的一线城市,同时又很有烟火气。

网络文学擅长在故事中细致描摹“大城中的小世界”。“市井烟火气”所指涉的充满地方文化风情的城市日常生活,很少出现在充满现代感的写字楼和商场里,而总是被浓缩在城市各类老旧城区中。不少网络小说取材于城中某个自成一体的微观空间,可能是一个街区、一家旧式老店,也可能是三五个在旧城区内生活的家庭,随后用白描笔法呈现独特的老城肌理与居民的精神风貌。这些老城区、旧街巷,本身是城市社会内部形成的有机“小世界”,成为网络小说用以再现城市地域文化的最佳场所。

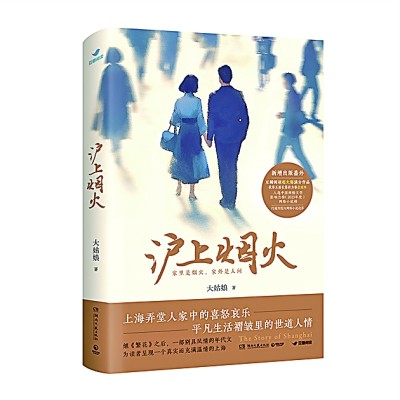

与钢筋水泥森林迥然有别的“市井烟火”地带,常为小说带来许多新奇的阅读体验,更重要的是,这些“大城中的小世界”本身也传递着一些别样的文化观念和态度。一方面,这些老城区始终凝结着浓郁的城市怀旧情结。近期引起关注的小说《沪上烟火》,以改革开放时期上海为背景,在最有上海风味的弄堂生活的鲜活描写中,注入大量带有本土怀旧色彩的文化符号。可以看到,故宅、旧街和老城,不仅在建筑意义上表征着现代城区的另一面,在小说叙事所指向的文化意义上,它们也始终是城市记忆与“旧日美学”的情感寄托所在。另一方面,老城区中的城市社会在本质上是一类有机共同体,所以,“总是带着一份不那么生硬的温情”——这句话来自小说《广府爱情故事》,这部小说置身于旧式粤菜连锁酒店“章记”内展开,在有限时空中浓缩了大量广州打工人的故事,表现出与现代白领生活截然不同的广东市民众生相。通过讲述老城中的有机共同体,网络小说描绘了一种温情脉脉且令人心生向往的城市生活形态,这里充满人情味,每个人在这里都会被包容。

尽管网络小说中出现的各种老城“市井烟火”经常内在地包含了一些确定的叙事构造要素,好比说在北京写胡同、在上海写弄堂、在广州写城中村,已经成为描写这些城市的定势叙说,引入方言写作也成为大批网络小说指认地域文化的必要叙事元素。这些城市书写的特定视角和元素,也曾频繁出现在经典城市文学中,但网络小说书写城市的优势,也许正在于讲述一种关注人际情感联结的城市生活,从而让城市成为带有“爽感”的个人叙事得以合理展开的最佳场所。这种城市书写至少雄辩地道出让人“爱上一座城”的理由:高度发达的城市经济,固然可以点燃人们对城市生活的向往,但城市内在的“烟火气”才是让人安心在此定居和生活的根本。

网络小说《小巷人家》展现苏州小巷人家的温情生活。图为根据小说改编的电视剧剧照。资料图片

在成长叙事中充分想象个体与城市的关系

众所周知,大量网络小说以个体成长为中心构造叙事主线。通常,阅读网络小说中的个体成长故事会有极强的代入感。小说之所以倾向去关注个体“人”的命运,是因为关乎“自我”的意义模式与价值框架,需要借助文学想象的视野得到充分的论证和展开。具体到城市书写,当文学充当了思考“我”与城市之关系的有效工具,就会演变为用小说来探讨人们如何在城市中缔造有意义的生活形式。因此,在叙事中充分想象个体与城市的关系,连同这种主观感受强烈的叙事意图,也就成了网络文学城市书写的另一个突出特点。

许多小说都涉及长达数十年的城市化发展对城市及城市中人的改造。一部时间跨度近30年的短篇小说《枕中记》,改写了“黄粱一梦”的经典寓言,在“梦中”浓缩讲述主人公卢浩从“浦东新区刚刚设立”至今在上海的人生起伏,其间经历了“第一波互联网热”“金融大热”到“房地产黄金十年”等上海财经领域的大事件。小说用当代人经历过的“今典”,重述了《枕中记》的“史典”,以点带面地记录下城市在过去30年间所见证的诸多风云变幻,个人命运就此成为这座城市的缩影。以北京为背景的都市传奇小说《那年冬天什刹海没有结冰》则借助“穿越”的情节,追溯北京什刹海到北海一带在20年间的发展历程,讲述小说主人公周巢再度寻回城市认同和自我认同的独特情感体验。“穿越”让小说主人公得以身临其境地回溯这座城市的历史,作为网络小说里常见的情节,“穿越”也因此成为个体寻求精神与情感“回归”的叙事装置。

不难看到,这些小说极力刻画的是一座座处在发展和变动中的城市。这种城市书写模式在很大程度上是由我们共同的生活经验所决定的,因为“我们”与中国城市化进程的当代历史同在,小说的读者和作者都真实地感受乃至经历着一座城市不断自我更新的过去与现在。在滚滚向前的时代洪流中,小说的叙事时间与真实的中国城市发展进程发生了重合,聚焦讲述个体人物经历的网络文学,也由此成为展演“个人”如何参与“城市大历史”的舞台。

值得一提的是,有相当一批网络小说取材于城市更新的主题,有意识地展现这种“个人”成长与“城市”发展之间的“并轨”关系,塑造着人与城市的内在联结。城市空间的改造重组早已是当代城市生活的一手经验,例如短篇小说《穗城旮旯——城中村里的你和我》对广州城中村“樊城里”转变为“广州最大的金融城”和“一处繁华地”的变迁作了细致描写,这正是城市更新的魔力所在。网络文学对城市更新主题更常见的处理方式,则是选择把主人公设定为城市更新项目的参与者和见证者,如此一来,小说文本则成为围绕城市更新的各种力量发生交锋的舞台。

以旧城更新为叙事中心的网络小说《他愿意》和《西关小姐》,不约而同地为主人公设置了身兼“旧城原住民”和“城市更新项目参与者”的双重身份,个人成长的小说叙事,就此戏剧性地与“家”的改造联系在了一起。在《他愿意》中,经历了动员、投票、签约、拆迁等重重“关口”,小说主人公王南方终于实现了事业与爱情的“双丰收”。《西关小姐》则展现了一种乐观而理想的城市更新愿景。小说主人公陈家娴不断把符合原住民利益的改造方案,引入“西关”老城的改造项目中,到小说结束时,“西关”老城的更新改造不仅有效传承、保护了城市的历史文脉,原住民利益也由此得到了维护。

可以看到,网络文学所讲述的城市更新故事,从情感上看注定是纠结而曲折的,但网络文学能够透过这层复杂情愫,去讲述一种个人因参与并经历城市翻天覆地式的变化,从而迎向人生光明未来的都市愿景。尽管网络文学里也时常能看到对城市现代性的多维度思考,但摆在小说叙事“前台”的始终是聚焦于个人成长叙事的文学想象,于是网络文学在不经意间搭建了一种人与城市“双向奔赴”的关系。当城市发展的宏大历史与个人奋斗的微观历史在此合一,这批聚焦于描写个人成长的城市小说,也就为个人理解并想象中国当代城市与城市化进程,提供了一种带有参与感和共情体验的思想方案。

网络文学在二十余年间的迅速崛起,与中国如火如荼的城市化进程交相辉映,共同编织出一幅波澜壮阔的时代画卷。一方面,当代中国城市连同过去几十年的高速城市化进程,都已经是网络小说试图去反映的现实素材。网络文学不仅记录了中国城市的长时段变迁,也映照着城市化进程在不同个体身上所激荡出来的爱痛和悲喜,这使得网络文学因此具备了在不同面向和维度上“雕刻”城市文化形态的潜质。另一方面,正如美国城市社会学家罗伯特·派克所说的那样,“在创造城市的过程中,人类间接地、不知不觉地再造了自我”,当网络文学不约而同地将叙事焦点定位在真实的中国城市,文学完全有潜力成为一种想象“城市与人”关系的建构性中介,深刻地促进城市不同群体间的认同和理解,也让走向深度发展的网络文学逐渐具备了严肃书写的潜能。

总之,大量植根于真实中国城市的网络小说,显然是当代中国城市文化多样性的集中体现。网络文学以其独特的魅力和丰富的想象力,有态度地记录着过去几十年间中国城市的发展变迁,诉说着城市中那些不为人知的温情与梦想。在这个意义上,网络文学见证并塑造着我们这个时代的光辉与传奇。

《光明日报》(2025年02月15日 09版)