点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:胡静(甘肃省美术家协会会员、兰州大学历史文化学院博士研究生)

敦煌壁画是中国古代艺术的瑰宝,总面积达到5万余平方米,包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟等五百余个石窟的历代壁画,规模宏大,技艺精湛,内容丰富,题材广泛,蕴蓄着取之不尽、用之不竭的文化资源,毓养着现当代工笔人物画的转型与发展。

助推审美嬗变

中国工笔人物画绵延千年而不绝,其形式以白描、淡彩和重彩为主,曾是唐代画坛的主流。自文人画兴,以水墨为上,工笔渐居次席,元代以来“恪守法格,专以形似”的风尚束缚了画家们的创造力,由此,工笔人物画逐渐走向衰落。明清时期,即便有陈洪绶、任伯年等工笔人物画家挣脱泥古的桎梏,开创新局,然也难挽颓势。民国初年,康有为、陈独秀等人反思文人画积弊,提出“士气固可贵,而以院体为画正法”的主张,这些探讨为重振工笔人物画奠定了思想基础。

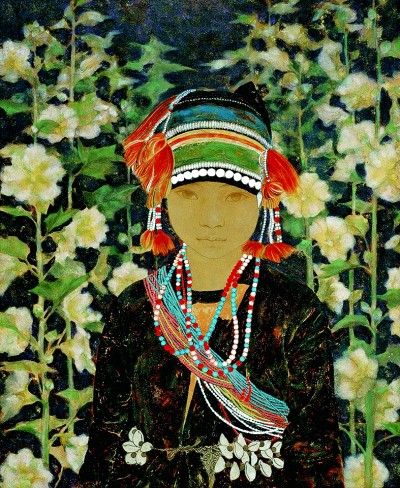

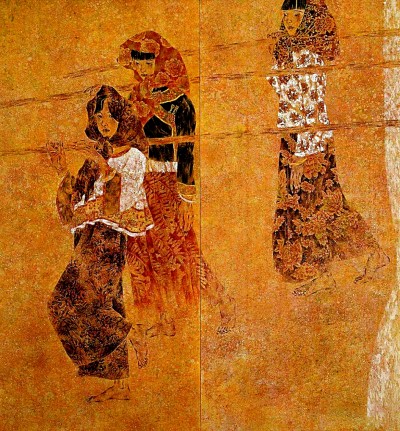

爱伲少女 赵栗晖

二十世纪三四十年代,赵望云、王子云、关山月、黎雄才、张大千、孙宗慰、常书鸿、韩乐然等一大批美术工作者不畏飞沙扬砾之阻,前往敦煌写生采风、考察文物、临摹壁画、从事创作。他们在追寻古代美术遗存之余,积极探索中华民族美术复兴之路。张大千“求所谓六朝隋唐之迹,乃类于寻梦”,为期两年多的敦煌之行,亦是他的圆梦之旅。在敦煌壁画的影响下,他的画风由早期的清丽雅逸转变为兼有富丽庄严之美,人物画尤其雍容尔雅、明艳华贵。如《芭蕉仕女》《去上清光花下阴》等作品中,人物造型丰腴健美,明艳中流露典雅之风,端庄中别具妩媚之韵。表现手法上描摹工谨,敷染醇厚,尽显隋唐遗法。

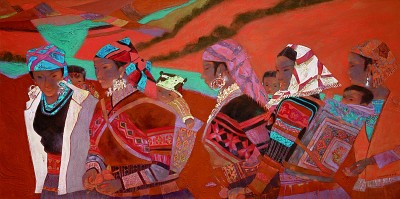

大地之子 胡明哲

在保护、研究、临摹并阐扬敦煌壁画的大潮中,人们领略到千年壁画之美。特别是隋唐时期人物画,线条刚韧流畅,设色富丽匀净,工致精细间尽显恢宏磅礴之势,令人啧啧称道。人们切实感受到工笔画技法和气韵的价值与魅力,体会到兼收并蓄的隋唐精神和中国气派,不再因“板细无士气”的成见而妄薄工笔人物画。正如张大千所总结的,敦煌壁画深刻影响着中国画坛,包括其对人物画发展的驱动,对复兴工致细密画风的推进,对女性丰腴健美形象的引领等。诚然,醉心敦煌壁画的先觉者们不仅在“本土西行”的浪潮中实现了个体艺术造诣的跃升,而且以群体之力助推了中国画审美旨趣的多元发展。

探寻转型之路

新中国成立伊始,尽管工笔人物画较之以往有所改良,然其题材仍以仕女、逸士为主。二十世纪五十年代,工笔人物画在改造中国画和提倡新年画的浪潮中探寻转型之路。画家们吸收借鉴民间美术、历代壁画、西方艺术的图式语言等,树立新观念,选取新题材,应用新技法,蹚出一条工笔人物画大众化、现代化、民族化的发展之路,敦煌壁画在其中扮演着重要角色。

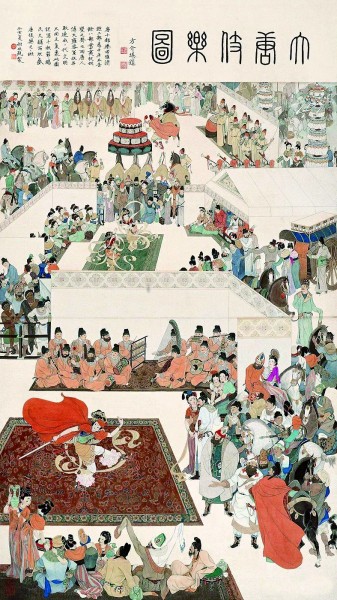

大唐伎乐图 谢振瓯

彼时,美术工作者赓续前人遗志,再次开启敦煌之行,进一步梳理和研究敦煌壁画。1951年,由中央人民政府文化部文物局主办,敦煌文物研究所和中国历史博物馆协办的“敦煌文物展览”轰动一时,徐悲鸿、向达、常书鸿、潘絜兹等人撰文阐述对敦煌艺术的认识。1954年,中央美术学院成立敦煌文物考察队,叶浅予任队长,金浪任副队长,带领詹建俊、刘勃舒、汪志杰,以及华东分院的邓白、史岩、方增先、周昌谷、宋忠元、李震坚远赴敦煌,临摹、研究壁画。翌年,民族美术研究所组织多人前往敦煌,开展学术考察和壁画临摹。一批批美术工作者夜以继日地对敦煌壁画进行系统而全面的整理、研究,为工笔人物画的转型提供了有力支撑。

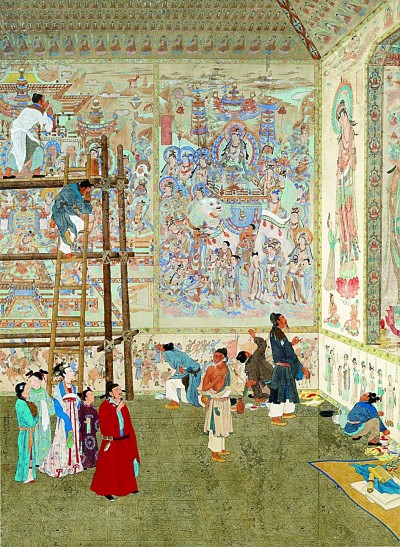

石窟艺术的创造者 潘絜兹

画家们逐渐对敦煌壁画的技法、造型、色彩等有了更为深刻的认识,并从中汲取养分。如艺术家宋忠元在敦煌临摹了三个多月壁画后,前往甘南地区采风写生,收集素材,他将临摹敦煌壁画的体会以及深入少数民族地区的感受,倾注于工笔人物画《牧区医疗队》的创作中。这件作品造型严谨,设色明快,成为工笔人物画发展新路上的经典。

在吸收借鉴敦煌壁画图式语言的同时,画家们还观照敦煌的历史文化与劳动人民。如潘絜兹在敦煌考察期间,深切体会到古代画工的虔诚与不易,这群湮没在历史尘埃中的创造者不惧艰难,却不见画史。潘絜兹思考后创作出《石窟艺术的创造者》,这件敦煌题材工笔作品以民间工匠为主体,他们或俯身站在架上,或正顺梯而下,或蹲立,或凝视,沉浸在劳作中。画面中的壁画细节参照了莫高窟第159窟、第156窟和第205窟等多个洞窟,画家运用透视技法,将这些素材绘制于具有纵深感的墙面上。画面左下方是前来观摩的归义军节度使张议潮一家,他们虔诚地瞻仰着壁画,构成极具叙事性、空间感和历史感的情境。潘絜兹充分吸收了敦煌壁画的养分,在用线上细密如春蚕吐丝,流畅如行云流水;设色上更是将朱砂、孔雀石、青金石、高岭土等矿物色与多种植物色融汇,晕染出浓烈恢宏、含蓄雅致的大唐风韵。

创新艺术语言

二十世纪八十年代,学界围绕中国画前途以及“形式美”“抽象美”等命题展开讨论,潘絜兹等人提倡以现代意识召唤中国艺术传统中的创造精神的复苏,推动扎根敦煌壁画的工笔人物画创作逐渐超越既有艺术观念和表现范式。

金沙滩 唐秀玲

工笔画大家蒋采苹曾指出“画家独特的艺术语言,实际上就是画家的情感与技法、画材的综合体现”。经研究分析,古人绘制敦煌壁画所用的材料包括朱砂、铅丹、赭石、雄黄、雌黄、金箔、石绿、绛矾、云母、敦煌土等,随着对敦煌壁画颜料和材质认知的深化,艺术家们大胆探索传统壁画材料的创新性运用。

二十世纪八十年代末,敦煌研究院美术研究所专家邵宏江等人曾尝试在临摹壁画时使用敦煌土制作画面基底。此后的数十年间,此法被不断改良和推广,如赵栗晖使用蛤粉和敦煌土等材料制作《爱伲少女》画底,张乐融汇敦煌土等材料创作出《倒立的拱门》,工笔重彩画界逐渐掀起一股使用敦煌土的风潮。

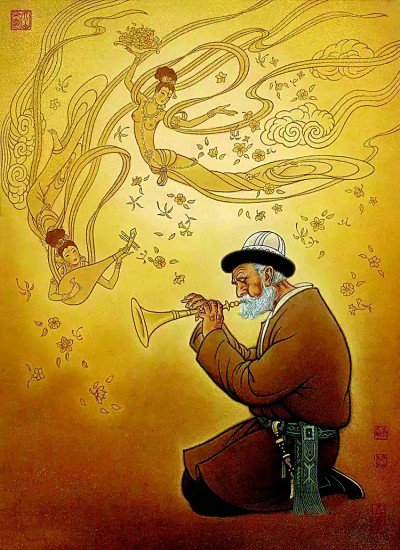

丝路古曲 顾生岳

基于对敦煌壁画质感和肌理的分析与思考,画家们突破了勾染技法等传统范式。如唐勇力模仿敦煌壁画在自然风化作用下形成的斑驳感,探索出脱落法,进而将敦煌壁画的层次感和肌理感融入艺术创作。唐秀玲创作《金沙滩》时,用刷、滚、染、喷、拍等技法在皮纸正反面反复着色,使各种颜色相互透叠,再将云母、金箔洒贴其上,使底色呈现出丰富而统一、厚重而含蓄的视觉效果。

此外,画家们在继承敦煌壁画装饰性和表现性风格的基础上,积极探索平面性、写意性的画面张力。顾生岳以极具装饰感和象征性的敦煌飞天、伎乐形象作为《丝路古曲》的背景,与画面中吹奏乐器的长者形成鲜明对比,描摹出古朴宁静、辽远苍茫的西北意蕴。胡明哲践行敦煌壁画中“色面造形”的语言方式,创作出弱化线条、强化色面表现力的《寻梦》《大地之子》等作品。

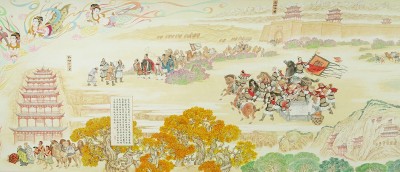

敦煌印象 丝路虹霓(局部)莫建成、王骁勇等

画家们从敦煌壁画中汲取创作灵感,拓展新题材和新形式。谢振瓯曾游历西安、天水、兰州、敦煌等地,加之阅读《中西交通史料汇编》《唐代长安与西域文明》等书籍,生发了再现汉唐辉煌景象的创作欲望,继而以敦煌壁画等为参考,孕育出《大唐伎乐图》《敦煌》等作品。王聪的《中国行》描绘了两位行旅敦煌的外籍游客,画面背景便选用了精彩的敦煌壁画山水图式。莫建成、王骁勇等人绘制的34米长卷《敦煌印象 丝路虹霓》,表现了丝绸之路上盛景连绵、东西对话、民族交融、文化繁荣的磅礴气象。相对应的榜题和题记穿插于不同章节,既点明了篇章主题,又体现出敦煌壁画的形式特征,展现出创作者们的精巧构思和文化自觉。

现当代工笔人物画在敦煌壁画的持续滋养之下,实现了观念与实践的相互促进、传统与现代的有机融合、艺术与时代的深度对话。那些灵动奔放的线条、厚重绚烂的色彩勾染出恢宏壮丽的气象,彰显出傲立千年的风骨,引领着工笔人物画创作再攀高峰。

《光明日报》(2025年02月23日 09版)