点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:柏峰(陕西省渭南市文艺评论家协会主席)

司空图(837—908),晚唐著名诗人和诗论家,字表圣,自号知非子,河中虞乡(今山西永济)人。唐懿宗咸通十年(869)进士及第。初为宣歙观察使王凝幕僚。唐僖宗广明元年(880),入朝为礼部员外郎。黄巢起义军攻入长安,僖宗出奔,司空图随从不及,乡居于虞乡王官谷。光启元年(885)僖宗自蜀还,召为制诰,迁中书舍人,不就,从此隐居华山之下,长达10多年。唐昭宗曾数度诏征,皆不赴。朱温篡唐,弑唐哀帝,司空图乃绝食而死,品节高尚。

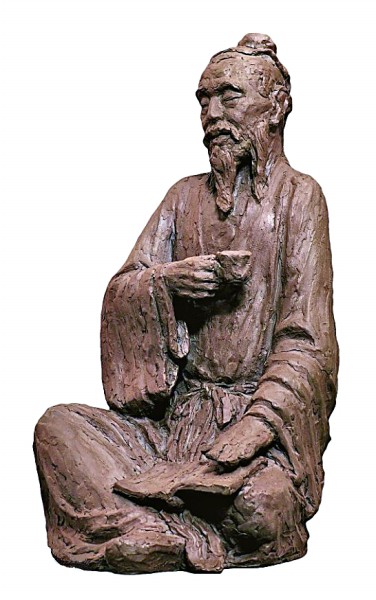

司空图雕像 张熙玉作

独逃征诏卧三峰

光启四年(888),唐僖宗回到长安皇宫,不久病逝,其弟唐昭宗李晔当年继位。唐昭宗执政之初,意图收拾破碎的山河,史书说他“即位之始,中外称之”(《旧唐书·昭宗本纪》)。当时的士大夫,普遍认为司空图有能力助李晔“恢张旧业,号令天下”(《资治通鉴·昭宗纪》)。龙纪元年(889),司空图被诏令回朝廷复担任中书舍人,然而,他自知难以力挽狂澜,因此,去长安接旨谢恩,但马上以生病为由辞官。司空图在《说鱼》曾谈到此事:“前年捧诏西上,复移疾华下。”并有诗句形容此事:“多病形容五十三,谁怜借笏趁朝参。”(《句》)唐昭宗仍然希望司空图有所作为,几次征召入朝,司空图皆辞职不就,即所谓的“十年三署让官频”(《狂题十八首》),觉得自己“虽进亦不足于救时耳”(《答孙郃书》),遂“移疾华下”。

其缘由是什么呢?

司空图早期的思想以儒家为主,其用世和忠君思想比较显著,“衰谢当何忏,惟应悔壮图”(《偶书五首》),说明他是有雄心壮志的。司空图曾在一封书信中说:“故文之外,往探治乱之本。俟知我者,纵其狂愚,以成万一之效。壮心未决,俯仰人群。”(《与惠生书》)可是,生逢乱世,朝廷暗弱,纲纪大坏,世事不可为。面对如此境况,司空图的思想由入世而变为出世,即由积极报国转变为退隐。这个思想变化,是因其经世报国之心和建功立业之志与残酷的政治局势、社会现实之间的矛盾不可调和。司空图能在风云突变面前审时度势,其“怵于危亡”的表象隐藏着他韬光养晦的智慧。

另一方面,司空图也确实感到身体不支,自喻“五十今来觉陡衰”(《五十》),况且“病眼那堪泣,伤心不到间”(《乱后》)。这些原因,都促使他产生退隐之心,并付诸行动。

“河北乱,乃寓居华阴”(《旧唐书·司空图传》),《唐人轶事汇编·司空图》中亦说“司空图侍郎,旧隐三峰”。隐居华下,是司空图人生的重要转折点。

清代诗人赵翼有诗曰:“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”(《题遗山诗》)司空图的人生经历似乎也验证了这句诗。他初到华下,岳色河声、优美而壮丽的自然环境,使他有一种全新的心理感受,这种心情,在《华下》诗中有所反映:

箨冠新带步池塘,

逸韵偏宜夏景长。

扶起绿荷承早露,

惊回白鸟入残阳。

久无书去干时贵,

时有僧来自故乡。

不用名山访真诀,

退休便是养生方。

此诗充满着司空图脱离羁绊后生活的安闲自在之情,他赏花吟诗,见故友,身体也有所好转,觉得“退休便是养生方”,不再为身外之事所累,超然物外。

地处遥远的江西僧人齐己,是司空图的诗友,一向关注他的动向。齐己也认为国运日艰,不如退隐独善其身,并作诗深深怀念,有《寄华山司空图》,诗曰:

天下艰难际,全家入华山。

几劳丹诏问,空见使臣还。

瀑布寒吹梦,莲峰翠湿关。

兵戈阻相访,身老瘴云间。

这首诗作于唐乾宁年间(894—898)。“天下艰难际,全家入华山”“几劳丹诏问,空见使臣还”,意谓司空图决意辞官,隐居华下;又说“兵戈阻相访”,不能前来探望相会;最后叹息“身老瘴云间”,深表遗憾之情。

司空图隐居华下,其居何处?对司空图深有研究的学者祖保泉、陶礼天曾整理过司空图的年谱,年谱中云“图在华阴当侨居于敷水(敷溪)和渭河交接处的山中”,又谓“该地风景幽美,敷溪道北多白杨,山下吴村多杏花,图曾有诗描写之”(《司空表圣诗文集笺校》)。唐代在此设有敷水驿,是出入函谷关的必经之地,今为陕西省华阴市罗敷镇所在地。

敷水出山的峪口,也是秦岭北麓通往南麓的通道。宋代王禹偁《五代史阙文》中云:“及昭宗播迁华下,图以密迩乘舆,即时奔问,复辞还山。”敷水距离华阴城大约十几公里,司空图“即时奔问”,用不了多久的时间,就可以面见皇帝。因此,司空图具体的隐居之所,应该在敷水峪口附近的山中。

司空图隐居华下,还有一个重要原因,是要投靠他的独生女和女婿。女婿姚顗是京兆万年(今陕西省西安市)人。《旧五代史》有其列传,云:“顗少蠢,敦厚,靡事容貌,任其自然,流辈未之重,唯兵部侍郎司空图深器之,以女妻焉。”姚顗大智若愚,后擢进士第。“梁贞明中,历校书郎、登封令、右补阙、礼部员外郎,召入翰林,累迁至中书舍人”。《新五代史》亦有其传。

姚顗此时就居住在敷水,为科举备考。司空图《书屏记》中说:“今旅寓华下,于进士姚顗所居。”(《司空表圣诗文集笺校》)古典文学研究专家王步高认为,“华下”后的逗号可取消,就变成“今旅寓华下于进士姚顗所居”,就明确表明他是居住在姚顗家;又说,“司空图长期住在华阴,还有辅导姚顗读书科考及帮助他当家理财的职责”;再说,“姚家是书香门第,藏书较富”,“庾肩吾之《书品》至唐末亦有三百多年……在此兵火战乱之年,得睹此书,十分不易,故有感而发作《书屏记》”,推断“姚家在华阴的住所更大可能是一处‘别业’”(《司空图评传》)。司空图居住在此似乎是很好的选择。可以说,王步高的推断是很有道理的。

司空图归隐华下,得到士林的高度赞誉,才学横溢且不苟世俗的名诗人徐夤,曾有诗赠他,其中有如下的诗句,高度评价司空图:“金关争权竞献功,独逃征诏卧三峰。鸡群未必容于鹤,蛛网何繇捕得龙。清论尽应书国史,静酬皆可息边烽。”(《寄华山司空侍郎二首》)此时的司空图,无论是在朝廷,还是在士林中都获得了极高的声誉。

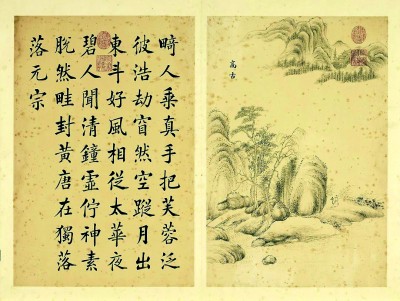

清·潘是稷绘《司空图二十四诗品图》之“高古” 资料图片

十年华岳峰前往

司空图隐居华下,有诗云:“十年逃难别云林,暂辍狂歌且听琴”(《歌者十二首》之五),“十年深隐地,一雨太平心”(《即事九首》之二)。司空图的心灵得到完全的放松与自由,但也十分落寞与寂寥,很少有朋友来探访。远在江西的诗僧虚中,“欲造见论交,未果,寄以诗”(《唐才子传笺证》),其诗曰:

门径放莎垂,往来投刺稀。

有时开御札,特地挂朝衣。

岳信僧传去,天香鹤带归。

他年二南化,无复更衰微。

得到虚中的二首赠诗,司空图自然内心非常高兴。“图赠虚中云:‘十年华岳峰前住,只得虚中两首诗。’言得其意趣也。”(《唐诗纪事·僧虚中》)诗中,“他年二南化”句,可能是指贾岛的《二南密旨》,也就是说,虚中想与司空图一起探讨诗艺,这正是司空图极感兴趣的事情。

司空图在华下的大部分时间,在专心致志地重温和阅读古典著作和他心仪的诗书。其《雨中》,就能反映他的心迹:

维摩居士陶居士,

尽说高情未足夸。

檐外莲峰阶下菊,

碧莲黄菊是吾家。

诗中的维摩居士是王维,陶居士指陶渊明。不过,在追慕两位居士的同时,司空图却还有一点批判精神,认为他们“高情未足夸”,这是为什么呢?在司空图看来,虽然这两位诗人远离尘嚣,然而,他们尚未完全达到纯粹的精神层次,只是一味地陶醉在并不存在的“桃花源”。而司空图自喻“檐外莲峰阶下菊,碧莲黄菊是吾家”,则说明了他对于选择隐居华下,意志还是很坚定的。

司空图得到一部《柳宗元集》,这是他长期以来心仪的著作,所以花费工夫,悉心阅读体会。“今于华下方得柳诗,味其深搜之致,亦深远矣。俾其穷而克寿,抗精极思,则固非琐琐者轻可拟议其优劣。”(《题柳柳州集后序》)

他所得到的这本《柳宗元集》并非正式的刻本,而应该是坊间流传的抄本。这是司空图对“今于华下方得柳诗”有所感喟的原因。

司空图还参与了修撰国史的工作,《唐诗纪事》中说:“宰相杜某(杜让能),奏云(顾云)与卢知猷、陆希声、钱翊、冯渥、司空图等,分修宣、懿、德三朝实录,皆一时之选也。”学者王润华认为,唐代虽有史馆,但史官无常员,如有修撰工作,则由宰相监修,计划完成后,即解散,通常编写人员由宰相委任各官员兼任。《唐摭言》记:“大顺中,制同羊昭业等十人修史。”参加国史的修撰,是一件令司空图觉得荣耀的事情。

司空图表示出对修史工作的极大兴趣,他说:“国史数行犹有志,只将谈笑继英尘。”在《狂题十八首》之九,他说自己是“地下修文著作郎”。著作郎在唐代是尚书省的五品官,掌撰碑志、祝文、祭文等工作。唐乾宁年间(894—898),举进士而后隐居不出的徐夤写有《寄华山司空侍郎》诗,也提到他撰写国史的工作:“清论尽应书国史。”

司空图确实也善于写叙事类的文章,其文笔优美,文字凝练。他的恩师王凝出任同州刺史,关心水利建设,司空图为之写的《太原王公同州修堰记》,起笔就很有气势:“洛自西北趋大河,盖同源於积石,伏而乃发,离而复合耳。”——仅此两句,就把洛河发源、流向与河流特点描绘出来,堰既成,“邑里交贺,合乐以迓之”,“关中不涸之辙,必本是堰”,于是,他特为王公此举而著文“以彰勤济之志”(祖保泉、陶礼天:《司空表圣诗文集笺注》)。

司空图在隐居期间,每登临秀丽挺拔的华山,都有诗吟咏,其《莲峰前轩》诗曰:

人间上寿若能添,

只向人间也不嫌。

看着四邻花竞发,

高楼从此莫垂帘。

华山西峰亦名莲花峰,李白有“西上莲花山”之诗句,袁宏道谓此峰:“石态生动,有石叶如莲瓣,覆崖巅,其下有龟却立,昂首如欲行,盖叶上物也。是即所谓莲华峰矣。”(《华山后记》)峰顶有镇岳宫,游人凭轩窗观览,自得其幽趣。司空图《莲峰前轩》一诗,极赞莲峰之美。司空图探幽寻芳,也登临非常险要之景——上下方,并有诗记录,其《上方》,诗云:

花落更同悲木落,

莺声相续即蝉声。

荣枯了得无多事,

只是闲人漫系情。

上方,道家术语,意指天上仙界,传说是各路神仙聚集之地。此诗写他登上方,对世间荣枯了然于心,而表达出他的悠闲之情。

早春,村外的杏林,花深如海,芳香浓郁。冬天带来的抑郁心情一扫而空,司空图挥笔,一口气写出《力疾山下吴村看杏花》十九首,“春来渐觉一川明,马上繁花作阵迎”“能艳能芳自一家,胜鸾胜凤胜烟霞”“造化无端欲自神,裁红剪翠为新春”“行乐溪边步转迟,出山渐减探花期”等诗句,极写他对枝头鲜艳杏花的喜爱之情。

居住在华下的时期,是司空图一生中诗文最繁盛的年代。这一时期现存的作品有:散文《华帅许国公德政碑》《题荥阳族系记序》《书屏记》《疑经》等10余篇;《退居漫题七首》《避乱》《僧舍贻友》《华下送文浦》《陈疾》《华下对菊》《重阳阻雨》《送道者二首》等诗作近40首。这些作品数量虽然不多,却足以使司空图成为晚唐值得称道的著名文学家。

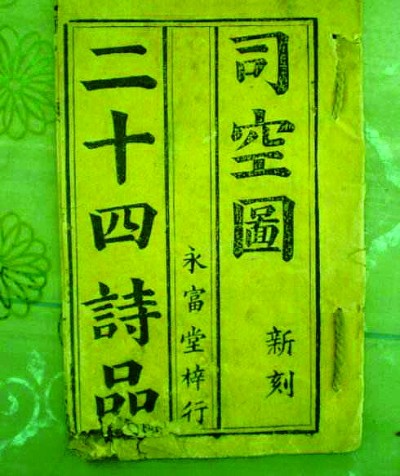

《二十四诗品》刻本 资料图片

第一功名只赏诗

司空图在《力疾山下吴村看杏花》十九首中,还说“侬家自有麒麟阁,第一功名只赏诗”,隐约道出自己正在专心做一件大工程,这件大工程,便是撰写使他名传后世的诗论《二十四诗品》。

中晚唐以来,有不少学者和诗人,不约而同地从事探讨和研究诗的象征与艺术奥秘。例如,贾岛撰《二南密旨》,有“论六义”,具体为“歌事曰风,布义曰赋,取类曰比,感物曰兴,正事曰雅,善德曰颂”,然后分而论述。尤以其中“论篇目正理用”,对阅读和理解唐诗非常有价值。还有诗论家张为,在其诗论《诗人主客图序》中说:“所谓主者,白居易、孟云卿、李益、鲍溶、孟郊、武元衡,皆有标目。余有升堂、入室、及门之殊,皆所谓客也。”司空图的诗友诗僧齐己,也著有《风骚旨格》,提出有“六诗”:“一曰大雅”“二曰小雅”“三曰正风”“四曰变风”“五曰变大雅”“六曰变小雅”;还有“诗有六义”“诗有十体”“诗有十势”“诗有二十式”“诗有四十门”“诗有六断”“诗有三格”等观点。

司空图一直对探索诗论有浓厚的兴趣,他说“文之难,而诗之难尤难”,认为“辨于味而后可以言诗也”,并以南北饮食口味不同而举例说明,初步探索出“诗贯六义,则讽喻、抑扬、淳蓄、温雅,皆在其间矣”,明确提出诗要有“韵外之致”“味外之旨”(《与李生论诗书》)——“韵”与“味”是诗鲜明的艺术特征。诗不能有意地含蓄吞吐、欲言又止,但诗所描绘、叙写的景象,应能让人反复品味。其“致”、其“味”不是指质实的、可以明白说的意思,而是一种空灵、难以言传的趣味。

司空图在《与极浦书》中,还提出“象外之象,景外之景”的诗论观点。其实,就是诗人要能写出独特的物象和景致,而所写的物象与景致,还须浸透个体的思想感情与色彩。在《与王驾评诗书》中,司空图对唐代诗人加以评论,称赞的诗人颇多,而对王维、韦应物尤为欣赏。他称赞王驾“长于思与境偕”,指出此“乃诗家之尚者”。司空图这些诗论,对我们今天认识诗的艺术本质和规律仍然很有意义。

华下的环境幽僻而安静,且弥漫着一种空灵而玄远的道家文化气氛,司空图心灵自由而舒畅,这一切,都为他奠定了从容进入诗艺研究的良好条件。司空图从诗歌美学的角度,把对诗的艺术感悟和理解,进行了全面而系统的论述。

徐复观说:“老、庄思想当下所成就的人生,实际是艺术的人生;而中国的纯艺术精神,实际系由此一思想系统所导出。”(《中国艺术精神》)这个观点,也是解读司空图《二十四诗品》切近的思路。

司空图的思想底色,其实就是道家思想。其《自诫》诗,有“取训于老氏,大辩欲讷言”句,就是证明。他以虚、静为主导,钩玄提要地概括出各种既有联系又有不同的诗歌风格。

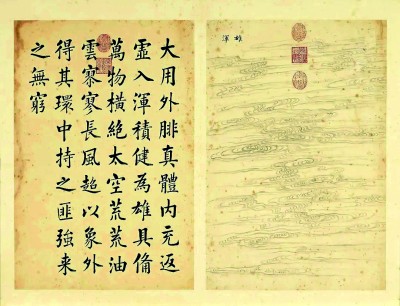

司空图把诗的艺术风格和意境,分为雄浑、冲淡、纤秾、沉着、高古、典雅、洗炼、劲健、绮丽、自然、含蓄、豪放、精神、缜密、疏野、清奇、委曲、实境、悲慨、形容、超诣、飘逸、旷达、流动等二十四品类,每品用十二句四言韵语来加以描述,也涉及作者的思想修养和写作方法。不仅分类确切多样,而且对比较抽象的诗艺特征运用大量形象化比喻,做了生动细致的描绘。例如,他论“雄浑”,谓:

大用外腓,真体内充。

反虚入浑,积健为雄。

具备万物,横绝太空。

荒荒油云,寥寥长风。

超以象外,得其环中。

持之匪强,来之无穷。

“雄浑”是二十四诗品中最重要的一品,对认识《诗品》的文艺思想具有指导意义。此品前四句论述“雄浑”风格应具备的要素,“大用”是指浑浩辽阔的表象,“外腓”是指外在的呈现,呈现依靠“真体”,而真体,就是本体的真实意蕴。“虚”,应该是指宇宙物质生命的原始状态,类似于后来宋代理学家所谓的“气”。此处的“浑”,是“气”的混沌状态,而“返虚入浑”是说诗艺呈现出一种莽莽苍苍的境界。“雄浑”作为诗的主要风格,是由本体丰厚的意蕴的充实来支撑,在宏阔的气象中显示无限的力量。如果具有了宏阔的力量,就能“具备万物”,表现出“横绝太空”的浩然气势,因此,也就能产生“荒荒油云,寥寥长风”生动强烈的艺术感受。如何使诗产生这种艺术感受?司空图的思路是“超以象外,得其环中”,沿着这条思路走,就会“持之匪强,来之无穷”,从而得到“雄浑”之美。

再如“高古”,他说:

畸人乘真,手把芙蓉。

泛彼浩劫,窅然空纵。

月出东斗,好风相从。

太华夜碧,人闻清钟。

虚伫神素,脱然畦封。

黄唐在独,落落玄宗。

所谓高古,是指高洁脱俗、古朴质实的诗风格。“畸人乘真,手把芙蓉。泛彼浩劫,窅然空纵”,以人之高古比拟诗境;“月出东斗,好风相从。太华夜碧,人闻清钟”,这四句,以景之高古比拟诗境。“畸人”出自《庄子·大宗师》的“畸人者,畸于人而侔于天”,就是偏异于常人而与自然同存的“超人”。“乘真”,凭借着真气而行于空中。“太华夜碧,人闻清钟”,这一句是写实,太华指太华山,司空图在这里以自己隐居之太华山为喻,来说明高古的风貌。“虚伫神素,脱然畦封。黄唐在独,落落玄宗”,要创造高古的诗境,需要超世的精神,而这种精神,是通过对道家思想的领悟与修炼来达到的。“虚”指庄子的“虚静”:“夫虚静恬淡寂漠无为者,天地之平而道德之至,故帝王圣人休焉。”(《庄子·天道》)“伫”,积存之意。“神素”,素朴纯洁的精神。老子说:“见素抱朴,少私寡欲。”庄子说:“纯素之道,唯神是守。”此句的意思是,通过虚静养心来积累素朴纯洁的精神。“黄唐在独,落落玄宗”,“黄”,指黄帝;“唐”,指帝尧。魏晋玄学尊奉老庄,称《周易》《老子》《庄子》为“三玄”。“玄宗”,指玄妙深奥的道家思想。此句是说诗人的精神状态,如处黄唐之世那样高古,内心的道家玄妙之理而与世俗落落寡合。

又如“劲健”:

行神如空,行气如虹。

巫峡千寻,走云连风。

饮真茹强,蓄素守中。

喻彼行健,是谓存雄。

天地与立,神化攸同。

期之以实,御之以终。

劲健,是一种强劲有力的意境风格。“行神如空,行气如虹”,神为神气,即思想感情,是讲充沛、昂扬、刚健向上的思想感情。“巫峡千寻,走云连风”,是说速度与力量,是对劲健的风格的形象比喻。“饮真茹强,蓄素守中。喻彼行健,是谓存雄。”讲强劲有力的风格离不开主体的养气功夫,劲健来自诗人内在的虚静养气之功。真,是自然之道的真气。饮真,是指吸纳自然的真气。茹,吞食;茹强,把强健之气吞藏于胸中。素,是道的体现;蓄素,即存道于胸。中,心神;守住心神而达到虚静。喻,晓谕;行健,强有力的运动。存雄,在老庄学说中,存雄与守雌是一对相反相成的概念,雄为动,是道的外在表现;雌为静,为无,是道的本体,所谓“知其雄,守其雌,为天下谿”(《道德经》)。“天地与立,神化攸同”,天地与立,是说所养之气,是与天地并立而存在(气又分阴阳,阴阳又分天地)。神化,指宇宙万物的神妙变化。这句话是说,万物的神妙变化所同者,都是气的作用所致。在司空图看来,劲健的风格具有的强劲之气,从根本上来说,也是来自这“天地与立”之气的变化,不过它是经由诗人的蓄养而形成的阳刚之气。

清·潘是稷绘《司空图二十四诗品图》之“雄浑” 资料图片

要而言之,《二十四诗品》的诗论的主要特色是什么?

其一,以切近诗原体的韵语,来揭示诗的不同审美特性和艺术风格,具有独创的意义。司空图原先在不同时期,也写过有关诗论方面的论述,诸如《与李生论诗书》《与极浦书》《与王驾评诗书》《题柳柳州集后序》等篇,从各个侧面提出自己对诗美学的认识和不俗的见解。然而,《二十四诗品》却是系统性的阐述,上承刘勰《文心雕龙》论诗之风,并在文体形式与论述深度上另开境界,达到一个新的诗论高度。

其二,通过分类论述,区分了诗的不同风格和意境。刘勰《文心雕龙》中,将诗的风格分为典雅、远奥、精约、显附、繁缛、壮丽、新奇、轻靡等八体,而到了晚唐,我国古代诗歌创作空前繁荣、多元发展,风格的划分也越来越精细,司空图的《二十四诗品》正是这种状况在诗论方面的回应,这二十四种分类,较之刘勰更为细密,更切近诗歌创作的实际。尽管其中有些谈诗的风格,有些谈诗的境界,有些则只是谈诗的艺术表现,然而,总体而言,司空图对诗的艺术风格的分类大多数是可取的,并有不少识见精到的地方。不少诗歌风格和境界的特点,正是通过司空图的体认而得到人们的赞誉,最后得以确立。

其三,通过《二十四诗品》,司空图把他提出的诗应该具有“韵外之致”“味外之旨”和“象外之象,景外之景”的审美要求,予以具象化和整体性阐述,这在意境说的形成历史上非常重要。

不过,也有学者对司空图是《二十四诗品》的作者表示怀疑。陈尚君、汪涌豪撰写的《司空图〈二十四诗品〉辨伪》,以扎实的史料和严谨的论述,试图证明《二十四诗品》的作者并非司空图,而是明景泰年间的怀悦,由此引发了学界的讨论。

我以为还是王润华说得好:“退隐在一个充满道家传奇的华山中,司空图自然会写出处处蕴藏着玄远超然的《诗品》,如果在中条山的王官谷,住在拟纶亭、濯缨亭,再坐在三诏堂或九籥室里,司空图绝不会写出这样洒脱的文字!《诗品》这种诗,是需要在‘筑屋松下,脱帽看诗,但知旦暮,不辨何时’的环境下才能完成的!”(《司空图新论》)。

真可谓:“太华夜碧,人闻清钟。”

《光明日报》(2025年03月28日 13版)