点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【抗战中的百年巨匠】

作者:杨永琪(西南交通大学图书馆副研究馆员)

滔滔钱塘江水,阻隔着两岸的交通。在江上造桥,是江浙人民多年来的热切期盼。由于钱塘江水深潮涌,江底流沙无形,难以安置桥墩,民间便有了“钱塘江上造桥——不可能”的歇后语。

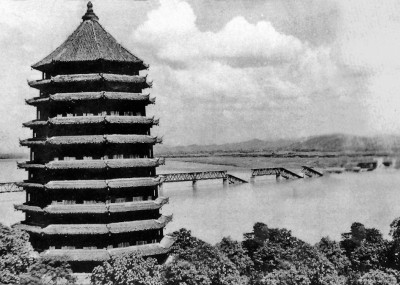

为阻止日军南侵,茅以升被迫炸毁钱塘江大桥 图片由作者提供

1933年,国民政府浙江省政府委员、建设厅厅长曾养甫下定决心,无论如何都要把桥建起来。在他心目中,有一个最合适的造桥人选,那便是桥梁专家茅以升。

茅以升是那时中国留学生中第一个工科桥梁博士。他回国后一直没有造桥机会,便先后在几所大学里教桥梁结构课程,培养了不少优秀工科人才。

1933年3月,茅以升应约来到杭州,见到病床上的曾养甫。曾养甫言辞恳切地对茅以升说:“工程的事你负责,我决不干涉,经费的事我负责,我们共同努力,把桥造好。”茅以升一直想为中国建造钢铁大桥,如今机会来了,虽然难度很大,但如果要造桥,这些困难都得克服,他于是决定迎接挑战。1933年10月,经过细致考察,茅以升创造性地拿出了铁路公路上下联合式的钢桥设计方案。

1934年4月,茅以升被任命为钱塘江桥工程处处长,他很快组建起一支朝气蓬勃的队伍,从山海关桥梁工厂调来他在康奈尔的研究生同学罗英任总工程师。当年11月11日,在第一次世界大战胜利纪念日,大桥开工典礼举行。鉴于日本侵略脚步日益加快,为能够及时运送人员物资,曾养甫要求大桥工期从两年半缩短到一年半。茅以升等人决定打破传统施工方法和流程。他们要求基础与桥墩同时动工,桥墩与钢梁同时动工,提出“上下并进、一气呵成”的新办法。

钱塘江大桥全长1453米,其中正桥长1072米,正桥桥墩15座,9座桥墩底部打有木桩,桩尖到桥面最高71米。1935年4月大桥正式开工,遭遇种种困难。社会上传出风言风语,说这样下去哪能成功?曾养甫对茅以升说:“如果桥造不成功,你得跳钱塘江,我也跟你后头跳!”茅以升的母亲相信儿子,对他说:“唐僧取经,八十一难,唐臣(茅以升的字)造桥,也要八十一难,只要有孙悟空,有他那如意金箍棒,你还不是一样能渡过难关吗!”茅以升沉着坚定,心想这孙悟空就是全体桥工队伍,金箍棒就是科学法则:利用自然力来克服自然界的障碍。比如,利用钱塘江水来克服钱塘江流沙,利用潮涨潮落来把握沉箱和钢梁浮运的时间窗口。于是,在工程实践中他们改进利用“射水法”“沉箱法”“浮运法”和“喷泥法”,攻克一个又一个难关。他们昼夜加班,到七七事变时,大桥尚有一个桥墩和两孔钢梁没有完成。全体桥工齐心协力,争分夺秒抢工期。

日本侵略者的战火很快波及上海,淞沪会战打了3个月。1937年8月14日,日本飞机初次空袭南京、上海,并到杭州轰炸钱塘江桥。当时,茅以升正在桥墩的水下沉箱里与工程师等人商量问题。忽然,沉箱里的电灯全部熄灭。大家一时恐慌起来。大约半个小时后,电灯亮了。原来,刚才日本飞机空袭,这里拉响空袭警报,叫大家把电灯都关掉。接着,果然飞来3架敌机投弹,但都投到了江中。此后,日机常来骚扰,有时是侦察,更多的是轰炸。中国军队及时在北岸山上架设了高射炮,进行防范。9月11日,最后的六号桥墩完工,历经两年,全部桥墩终于筑成。9月26日,大桥下层铁路通车,军队和军用物资开始过江转移。11月初,上层公路完工,但并未立即开通,并且布置掩护起来。11月16日,茅以升接到通知,说因敌军逼近杭州,要即刻安放炸药,准备炸毁5孔钢梁。其实,早在设计之初,茅以升就做了最坏的打算,在南岸十四号墩里预备了一个安放炸药的长方形坑室。只有连这个桥墩一并炸去,才算彻底破坏,让日军在短期内无法修复。17日清晨,茅以升接到省政府命令,要求立即开放大桥公路通车。17日这一天,过桥的10多万人从早到晚,把大桥挤得水泄不通,是有史以来钱塘江上最大规模的一次南渡。他们哪里知道,大桥已经绑上了雷管炸药。

12月13日,南京沦陷,杭州危在旦夕。上海、南京之间不能通行火车,大桥成为中国军民撤退的唯一后路,仅22日这天撤退转移的机车就有300多辆,客货车2000多辆。在大桥通车使用的89天里,抢运出的物资价值早已超过了大桥的造价,更转移了无数军民,使杭州避免了更大的损失。23日下午5时许,有敌骑来到桥头,大桥终于坚持到了最后一刻。随着引爆器开动,一声轰然巨响,漫天烟雾,浊浪翻滚,这座雄跨钱塘江的大桥被炸断桥墩,5孔钢梁落水,与茅以升预计的效果完全一样。

茅以升留守到最后一分钟,他心如刀绞,悲愤难已。炸桥如同亲手掐死自己的孩子,他奋笔疾书:“桥虽被炸,然抗战必胜,此桥必获重修,立此誓言,以待将来。”他还挥泪写下《别钱塘》:

斗地风云突变色,炸桥挥泪断通途。

“五行缺火”真来火,不复原桥不丈夫。

茅以升随后前往湖南长沙。经过规整的大桥档案、图纸,总共有14箱。它们一路跟随茅以升,在桂林侥幸躲过了日军的轰炸。茅以升在贵州和重庆工作时,这些资料也与他形影不移。抗战胜利后,这些资料为修复大桥作出了贡献。

1946年春,茅以升回到劫后的杭州,领导桥工处和中国桥梁公司修复大桥。1947年3月,大桥铁路公路恢复通车。至今,钱塘江大桥仍然巍然屹立,早已成为中国人民心中的一座英雄桥。

《光明日报》(2025年05月16日 16版)