点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

考古及文献所见先秦“车战时代”

演讲人:钟少异

演讲地点:西北大学文化遗产研究院“军事考古学研讨会”

演讲时间:二○二五年四月

“车战时代”概念的提出

中国先秦时期(夏商周三代)曾较长时间使用战车(马车)作战。从世界史角度审视,在相对接近的一个时段内,包括西亚的古文明(苏美尔、巴比伦、赫梯、亚述、波斯等)、北非的古文明(古埃及)、欧洲的古文明(古希腊、古罗马),以及欧亚大陆中部广阔的草原地带诸古代民族都曾采用类似的作战方式。但是在世界军事史上并没有“车战时代”的概念,这个概念是中国学术界创用的。

钟少异 中国军事科学院战争研究院研究员、博士研究生导师,主要从事中国古代军事历史、军事技术和军事思想研究,编著有《安邦大略——中国历代国家安全战略思想论析》《孙子的战争智慧》《中国古代军事工程技术史》《中国古代火药火器史研究》《古兵雕虫——钟少异自选集》等。

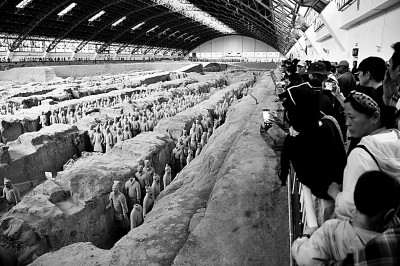

游客在秦兵马俑一号坑遗址参观。 新华社发

秦始皇帝陵博物院展出的陶马。 新华社发

秦始皇帝陵二号兵马俑坑。新华社发

中国关于夏商周时期的传世文献典籍中涉及战争的内容,多记载古人使用战车。如我国第一部文章总集《尚书》中的《甘誓》,相传是夏朝的建立者夏启征伐有扈氏的誓师词,其中提到“左不攻于左”“右不攻于右”“御非其马之正”(左边不能尽到左边的职责,右边不能尽到右边的职责,驭手控不好马驾不好车)等行为都要受到严惩。这被视为夏朝使用战车作战的例证。夏末商汤讨伐夏桀之战,先秦文献称双方都使用了战车。商末武王伐纣的牧野之战,文献记载双方大量使用战车。《史记》记载当时周武王率领“戎车三百乘”,“诸侯兵会者车四千乘。”西周时期许多描写战争的诗篇被收入了中国第一部诗歌总集《诗经》中,这些诗篇中亦多有对古代战车的描述,例如:

织文鸟章,白旆央央。

元戎十乘,以先启行。

戎车既安,如轾如轩。

四牡既佶,既佶且闲。

薄伐猃狁,至于大原……

(《诗经·小雅·六月》)

方叔莅止,其车三千,

旂旐央央……

戎车啴啴,啴啴焞焞,如霆如雷。

显允方叔,征伐猃狁,蛮荆来威。

《诗经·小雅·采芑》

“啴啴焞焞”是轰轰烈烈的意思,描述大量的马拉战车在战场上奔驰、如霆如雷的震撼场面。春秋时期,周天子的力量衰落,诸侯争霸、列国战争都频繁使用战车,并在《左传》《国语》等史料中留下了大量记述。例如:公元前632年晋楚城濮之战记载晋军战车七百乘,公元前589年齐晋鞌之战记载晋军战车八百乘,这几次交战中晋军的对手楚军、齐军估计也投入了与之匹敌的战车数量。春秋时期还普遍把一国所拥有的战车数量作为衡量其军力的重要标志,如春秋初期的齐、晋等大国号称“千乘之国”,到春秋后期晋楚齐秦等大国的战车数量达到4000辆左右。由此,汉晋以来直至清代的注经学者就形成一个结论:三代车战。在此基础上,现代学者又提出了“车战时代”的概念,认为中国历史上存在着一个主要使用战车作战的时期。综合对考古资料和文献史料的分析,现在我国军事史研究者普遍认为,中国古代“车战时代”的时间范围大体是从商代晚期到春秋时期。在这个时间段之前,有关中国早期马车的资料极为稀少,马车在当时古人生产生活和战争中运用到了什么程度目前还不能确断。进入战国时代后,随着战争规模急速扩大,各国步兵得到大发展、骑兵兴起,战车走向衰落。

先秦战车、乘员和武器

从考古来看,人类大约在距今五六千年前驯服马匹,最初主要是用马驾车。在公元纪年以前的时代,东西方马车基本形制都是独辕、两轮,2匹或4匹驾马对称分布于车辕两侧。中国先秦时期的战车基本是这种独辕马车,木质结构,关键部位安装青铜件加固。为增加拉力,先秦战车较多采用4匹马牵引,紧贴车辕的两匹马称为服马,其外侧两匹马称为骖马,合称为驷。《诗经·小雅·六月》“戎车既安,如轾如轩。四牡既佶,既佶且闲”描述的就是战车已经调试驾好、四匹马健壮活跃的情景。

战车的车厢称为舆,横宽纵短,通常乘载3名战士,按左中右排列。驭手居中控马驾车,称为御;驭手左侧的战士为长,称为车左、甲首;驭手右侧的战士为副,称为车右。将帅乘车,则将帅居左,护卫居右(称为戎右、参乘)。《左传》中对出征的君主和主要将帅的记载中,经常明记驾车的驭手和随乘的护卫。陕西临潼秦始皇陵兵马俑坑出土的陶俑军阵中,有许多战车遗迹,均驾四马,车后立三名战车兵俑,驭手俑居中。虽然一车三人可能是这一时期战车定制,不过在东周铜器的刻纹装饰中也有一车二人的战车图纹:一人驾车,另一人持弓箭射击或持矛刺杀。这说明一车乘载二人的情况也是存在的。此外偶尔也出现过一车乘载四人的特殊情况。先秦时代对每辆战车往往还编隶一定数量的步兵配合作战,一辆战车加上其战车兵和附属步兵成为一个编制单位,称为乘。

战车兵普遍穿戴甲胄,故称甲士。湖北随县战国初期的曾侯乙墓中曾出土战车甲士的全套皮质甲胄。先秦甲胄除用皮革制作,也有青铜材质的,战国时期又出现了铁制品。秦兵马俑的战车兵俑即身着铠甲,其中驭手俑的铠甲是所有秦俑中最完备严密的。但秦俑军阵是为向秦始皇示敬,所以全体将士遵从免胄示敬的秦军军礼,都不戴胄,只有少数等级较高的俑披甲著冠,著冠示敬也是古代的礼仪。驭手俑就是披甲著冠的,可见战车甲士中驭手的身份是比较高的。这也能从《左传》等史料中得到佐证,其所记载国君和将帅的驭手都出身贵族。为了保护战车驾马,古人有时还给马匹披上甲胄,在东周墓葬中曾出土全套皮质的马甲胄。

先秦战车兵的武器,包括射远的弓箭,一般配备多个箭囊(箙),安装于车厢两侧,战斗中随时取用;还有长柄的戈、矛、戟、殳等格斗兵器;以及随身佩戴的剑及盾牌等。驭手通常只带剑。其他二人则弓箭、长兵器(或戈或矛或戟或殳)、剑和盾牌齐备。当战车兵使用弓箭射击时,长兵器和盾牌被插放在车厢两侧。

东西方战车的比较

从世界范围看,公元前2500年左右两河流域的苏美尔人率先使用独辕车作战,初时用驴驾车,车轮很小且无辐条。之后独辕马车在欧亚大陆和北非地区广泛流行开来,逐渐发展形成了小轮和大轮两种类型。大轮战车车体车厢较大,可以乘载3人。小轮战车车体车厢相对较小,普遍乘载2人。

中国在商代后期(公元前13-前11世纪),已普遍流行大轮独辕马车,轮径140厘米左右。此后商周时期的战车基本都是大轮车。古代西亚、北非、欧洲和欧亚草原地带,则普遍流行小轮独辕马车,轮径小于100厘米。他们的战车也基本是小轮车。这些地区的一些古文明在其晚期(如亚述在公元前7世纪时)曾发展出大轮独辕马车,并较多用于作战,但并没有进一步推广开来,亚述灭亡后地中海和黑海周边的广阔地区仍主要流行小轮车。中国北方地区也有小轮车的应用:河北平山县的战国中山国墓葬中曾发现一些独辕马车遗迹,轮径只有80厘米或更小。中山国地处塞上,系白狄建立的国家,其小轮车体现了某些草原地带的传统。

中国古代大轮战车的制造技术被公认是世界古代独辕马车中最先进、最高超、最精细的。其中一个突出表现就是车轮的辐条,中国商代晚期马车的轮辐已普遍有20根左右,西周马车轮辐普遍20多根,东周马车轮辐普遍达30根,“三十辐共一毂”成为当时的一个成语。而其他古文明的马车轮辐很少有超过12根的,普遍只有6~8根。公元前7世纪亚述的大轮马车辐条也只有10根左右。

先进的技术使得中国商周战车具有更好的稳定性,更加坚固,作战威力更大。1978年在陕西临潼秦始皇陵陪葬坑中出土了两辆铜车马,其青铜技术堪称巧夺天工,按二分之一比例完整仿制的两辆独辕马车及其驾马(各4匹),在世界上独一无二,精细展现了两千多年前中国古代独辕马车的结构。这两辆车应都是仿制秦始皇生前的乘车,一辆是安车,有轿厢可以躺卧,是平时出行乘用的;一辆是立车,即战车,配备有武器,参加军事活动时乘用。

战车兵的作战方式

古代战车兵的作战方式,最主要的是用弓箭进行射击;其次是当战车与敌接近相交错时,使用长兵器格斗;最后是当车毁马毙时,战车兵用佩剑进行肉搏。中国社会科学院考古研究所杨泓先生曾画过一个战车交战示意图,清楚表明,由于马体遮挡,战车和战车只有在相互交错时,车上的战车兵才能交手格斗,且必须用较长的兵器才能打击到对方;只有当车毁马毙、弃车肉搏时,剑才派得上用场。在战车攻击步兵时,弓箭射击也是其最主要的作战方式,只有当战车冲入敌阵后,战车兵才有机会使用长兵器从旁侧打击敌人。

《楚辞·九歌·国殇》生动描写了战车甲士的作战情景:

操吴戈兮被犀甲,

车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云,

矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐余行,

左骖殪兮右刃伤。

霾两轮兮絷四马,

援玉枹兮击鸣鼓。

天时怼兮威灵怒,

严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反,

平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓,

首身离兮心不惩。

其中的“霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓”描述的就是将帅车辆冲撞损坏时,用石块埋住车轮,用绳索绊住马腿,固定住战车后继续击鼓指挥军队战斗。

因此,战车兵的作战技术主要有三:一是御,驾车之术;二是射,弓射之术;三是运用长短兵器的格斗之术。其中射和御是最重要的,周代把二者列入六艺(礼、乐、射、御、书、数),从国家制度上将之确定为当时贵族必须从小习练掌握的技艺。整个社会也崇尚射、御,认为“射御足力则贤”(《国语·晋语》)。当时习练射、御,不仅施之于学宫教场,还经常性地通过狩猎活动来进行,即“田狩以习战阵”。在田猎中,射手和驭手密切协同,具有强烈的实战性。《诗经·小雅·吉日》有生动描写:

吉日维戊,既伯既祷。

田车既好,四牡孔阜。

升彼大阜,从其群丑……

既张我弓,既挟我矢。

发彼小豝,殪此大兕……

战车的运用

人类最初的战争都是步战。中国商代晚期的遗址如河南安阳殷墟等发现了较多马车包括战车的遗迹,但商代前期的马车资料至今较为少见,学者估计商代前期仍以步战为主。马拉战车可谓上古时代的军事高科技,其在平原旷野上纵横奔驰的强大冲击力是装备简陋的早期步兵很难抵挡的。古代战车在战争中的运用,经历了从少到多的发展变化过程,其作战运用方式也有一个变化过程。

起初战车装备数量很少,仅用于将帅和其亲随近卫乘用,混编于大量步兵之中,形成领率指挥核心,作战关键时刻也可以发挥战车的突击作用。

随着时间的推移,战车数量有所增加,除了将帅和近卫之外,还有一些精锐武士乘用战车作战,形成冲锋陷阵的小集群,部署于步兵之前或阵列前沿,起到攻坚作用。一旦对手溃败,战车在追击中更可以发挥优势。这时如果哪一方没有战车,就会落于下风。

到了后来,各势力都努力发展战车,扩大战车的使用,于是形成了一定数量战车与大量步兵相混合进行作战对决的战争形式。由于战车数量增加和使用经验的积累,其运用方式也日益多样化,或集群或分散,或部署于阵列前沿,或配置于阵形侧翼,或混编于阵列之中。

以上几种情况,总体来说仍以步兵为主体和主力,而以战车配合战斗,这是世界范围内古代独辕马车作战运用的一般情况。古代西亚(巴比伦、赫梯、亚述)、北非(埃及)、欧洲(希腊、罗马)对战车的使用均属此类。公元前1000年后,骑兵逐渐发展,西亚、北非、欧洲等地陆续使用一些骑兵和战车一道与步兵配合作战;欧亚草原地带的势力则逐渐变为以骑兵为主的军队,并使用一些战车与之配合。

更进一步的情况是,在车战鼎盛时期,战车数量大幅增加,战车兵成为军队的主力和主体,步兵成为战车的附庸,战争成为以战车部队为主的对决。中国的军事研究者普遍认为,中国在商代晚期以后,战车的运用曾达到这个程度,最典型的表现是春秋时期周朝各诸侯国之间的战争,史书记载当时列国交战往往一次分别使用数百辆战车,战场上汇聚的战车数量经常超过1000辆,以战车为主力进行对决,这就是所谓“车战时代”。

我本人也曾持这样的观点,不过近几年通过考察和参加相关复现试验,我认为到目前为止大规模车战的列阵问题还无法得到明确答案。

古代的车战列阵,有两个重要制约因素。一是地形,战车只适于平原旷野驰驱,战车列阵需要有较开阔的平野。二是交战方式,双方战车只能相交错进行格斗,虽然可以远距离用弓箭对射,但最终发生接触战斗时为避免迎头相撞同归于尽,势必要错车,因此应当采取疏阔列阵,为错车留出空间。同样原因也导致战车只能采取浅纵深、少排数列阵,如果采用较大纵深、多排列阵,就必须在阵中留出一条条长长的通道,让敌方战车能够通过,双方才能发生近距离格斗,否则就会导致只有前排战车能够接敌战斗,后排战车却被自家战车挡住去路。

因此如果考虑这两个制约因素,战车大规模投入战场后的列阵疑难就不好解决。大量战车如果在战场上密集参战,为了保证接战,只能采用单排或两三排列阵,但是几百辆战车一字排开的话,通常战场很难容纳这样的列阵宽度,而且还会兵力分散,影响有效攻防。如果采用多排的纵深列阵,那就意味着敌对双方交战之前列阵就需要互相为对方留出长长的战车通道,即便真的发生这种情况,双方车阵要想顺利交会交战仍是极其困难的事,因为前面的战车发生近距离交战后,混乱的战况极易堵塞提前预留的通道,结果仍旧是后排战车调度困难。

近年来曾有相关的复现试验。比如研究人员使用公元前9世纪亚述战车重建模型在土耳其进行的复现试验,试验结果显示亚述战车具有较好的稳定性,即使在转弯时也能保持平稳。即使两马或三马战车以相当高的速度(最高可达28公里/小时)行驶在崎岖但相对平坦的地形上,站在驭手旁边的弓箭手也能够迅速向所有方向射箭。之前西方学者认为亚述战车的战术是沿敌军前线行驶以攻击削弱敌人,复现试验的结果说明亚述战车可以直接正面攻击敌人阵线,也可以在不同位置同时发起进攻,完成射击、转向并撤离,并反复使用该战术。但是相关复现试验到目前为止只能复现古代的战车射术,尚无法复现战车的近距格斗,这使得对古代文献所载大规模车战的复现仍旧困难重重。尽管古代战车和马匹配备了保护性盔甲,它们依然非常脆弱,若冲击严阵以待的步兵军阵往往力不从心;如果是双方战车正面冲突,由于战车的轴线突出约25厘米(为了提供高速转弯的稳定性),双方战车对冲时必须明确间隔并保持这一间距,这将非常困难——一旦交战后混乱的战斗很难保证车距,而且冲锋的战车战阵中,马匹受伤摔倒导致战车倾覆之后,后续高速跟上的战车很难避开它并继续保持阵形。考虑到古代战车的制造和维护成本过高,且车组人员需要大量时间训练,我认为战车这样的昂贵武器在当时是无法承受大量对撞俱毁损失的。

迄今为止的考古工作及文献考察显示,古代战车结合了速度与机动,能够使用出其不意的突袭战术,还可以用来骚扰正在行进的军队,或在追击败退敌军时发挥作用。还有观点认为古代战车可能采用后世骑兵式的斜线冲锋切敌军阵边角的战术,不过这也属于辅助进攻方式。综上所述,迄今还无法完整复原出先秦时代大规模车战的列阵方式和交战图景,这需要研究人员未来做更多工作。

秦陵兵马俑军阵的启示

秦始皇陵兵马俑军阵主要是为了展现秦始皇统一中国的功业,以及展现秦军的威仪,功用上属于仪式军阵,但也反映了先秦时代实战军阵的一些重要信息。

秦俑军阵面朝东方,最大的一号俑坑南北宽62米、东西长230米,有兵马俑约6000件、战车40辆,构成了以步兵为主力、混编一些战车的大型军阵。该军阵纵向分为12列,40辆战车分散配置于中间9列。这样的战车和步兵比例,对于列阵和交战来说完全能够自如运转。二号俑坑大致呈曲尺形,包含了四个部分。第一部分是332个手持弓弩的步兵俑组成的步射手方阵。第二部分是混编少量战车的骑兵阵列,总计陶鞍马108匹、骑兵俑108个、战车6辆。第三部分是以战车为主的阵列,每辆战车有十几个步兵跟随,另有几个骑兵分布其中,总计19辆战车、57个车兵俑、207个步兵俑、8个骑兵俑。第四部分是完全由战车组成的方阵,共64辆战车,每车后有3个车兵俑。

上述秦俑军阵反映了战车作战运用的四种方式及其数量规模信息:一是以步兵为主体和主力,混编一定数量战车,此种作战状态下战车的使用数量不大。二是以骑兵为主,编配少量战车相配合。三是以战车为主,编隶一些步兵配合作战,并配少量骑兵协助,战车的数量不多,采用的纵向排列可能是行军队形。这样的兵力组成,无论对手是战车还是步兵,作战运用方面都是没问题的。四是完全由战车单独成阵,具体来说就是将数量不多的战车组成较小规模的军阵,这种小规模的车阵无论是单独使用还是与步、骑阵配合运用,无论对手是战车还是步兵、骑兵,都可以一战。不过,作为秦始皇陵的仪式军阵,出土秦俑中的八列八排密集战车队形估计是非实战的,秦军战车实战列阵的排数、行数和行列间距会视战场空间和对手情况变化。

以上四种作战运用方式,除了第二种骑兵作战方式是战国时期新出现的之外,其他三种都可为我们理解春秋及其以前时代的战车作战运用方式和列阵方式提供参考。

结合目前为止对古代战车作战的分析和复现试验,以及秦俑军阵所反映的信息,我认为在古代独辕马车的作战运用方面,于某一次战斗中投入的战车数量可能并不多,当时大规模的战争、战役,兵力主体可能一直是步兵。在战车最受重视的年代,如商末、西周和春秋时期,一定规模的战车兵可能作为军队骨干力量,在大规模战争战役中发挥领率、中坚和突击作用。小规模的战役战斗可能表现为战车部队之间的对决,或是以战车为主对阵敌人的步兵或步车混杂的队伍。

这个判断目前还无法从文献资料中获得充分佐证,面对《史记》记载牧野之战“车四千乘”,《诗经》记载方叔出征“其车三千”,以及《左传》关于春秋战争的车战记述,这一学术问题还需要更多的考古发现和文献资料以深入探讨。

从目前的考古和文献来看,中国商周时期战车的技术水平明显高于世界其他古代文明,战车作战使用的规模明显大于世界其他古代文明。换言之,古代世界独辕马车的作战运用,在中国商周时期达到了很高水平,尤以中国春秋时期为巅峰。春秋时期成书的《考工记》,是一部系统总结当时手工技术的文献,其中关于战车制造的内容最为丰富,可知一辆战车的制造分工细密,车轮、车辕、车厢和整车合成都分别有专门的工种负责,有严格的技术标准和规范,能够制造高质量战车的工匠,被称为“国工”。这也反映了战车在当时中国的战争中确实扮演了重要角色。当然也许还存在另外一种可能:由于战车昂贵,在商周时期主要供将帅及贵族使用,经过漫长历史多次战争的洗礼后,战车可能演变为将帅及贵族的身份地位标志,因此在先秦时期受到特别的重视。

战车的衰落

春秋晚期至战国初期(公元前5世纪),中国战车的使用开始转衰。

主要原因包括:首先是这一时期的战争规模和军队规模急剧扩大,作为军队主体的步兵规模也显著扩大,成为战争的决定力量;其次是随着战争规模和作战地域的扩大,战场环境日益复杂化,山地、林地、水网地区作战经常化,攻守城作战日益频繁,而只能用于平原野战的战车难以适应;再次是这一时期骑兵开始受到更多重视,逐渐成为与战车并列的快速机动力量,甚至部分取代了战车。综合以上,至战国晚期,秦楚等大国的军力构成变成了“持戟百万,车千乘,骑万匹”,均以步兵为主体,保持相对有限的车、骑部队作为快速机动力量与大规模步兵配合作战。秦统一战争及后来的楚汉战争、汉初平定吴楚之乱等基本保持了这种状况。

至西汉武帝时,汉军为出击匈奴,着力发展骑兵以确保在草原战场上与之匹敌,战车由此彻底衰落。进入东汉时期(公元1世纪),独辕马车完全退出了作战舞台,起源于东周时期、原先主要用于生产运输的双辕马车广泛流行起来,被军队采用作为辎重车、乘行车,野战防御时还可用来筑垒设障。大约公元纪年前后,独辕马车在西方也退出了作战,但并未消亡,而是发展出了四轮独辕马车,在中世纪广泛用于乘行和运输。总体来看,大约在公元纪年开始之际,东西方战车冲锋陷阵的战争模式不约而同落幕了。

(本讲座文稿系作者在西北大学文化遗产研究院“军事考古学研讨会”发言基础上增删而成)

《光明日报》(2025年05月17日 10版)