点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【一线讲述】

编者按

今年4月,我国推荐的重庆云阳和青海坎布拉两处候选地正式获批联合国教科文组织世界地质公园称号。至此,我国世界地质公园增至49处,数量继续稳居世界首位。

世界地质公园旨在保护具有国际价值的地质遗迹,这些遗迹汇聚了大自然亿万年的神奇造化,不仅呈现出造化钟神秀的自然之美,还具有探究地球变化的科学价值。本期邀请4位世界地质公园工作者,共话地质遗迹保护与利用的拳拳初心和殷殷使命。

破译更多时空密码

讲述人:重庆古生物研究院地质演化与地质遗迹研究所所长 熊璨

前不久,重庆云阳地质公园正式获批联合国教科文组织世界地质公园称号。喜讯传来,我凝望着办公室陈列的恐龙化石标本,思绪翻涌。

2014年深秋,云阳普安乡的放牛娃在山坡上发现了几块“怪石”。经鉴定,这些沾满泥土的“石头”竟是中侏罗世恐龙化石,自此揭开了这片“深山龙乡”的面纱。

消息一出,重庆市规划和自然资源局迅速安排部署,调集专业力量展开调查。随后,我们团队对周边环境进行了详细调查,在长达150米的岩层中,发现了近百处恐龙化石露头。

经国内权威恐龙化石专家多次考察论证,一致认为岩层深处可能埋藏着数量惊人的化石。尤其是化石出露密集的一区,极可能成为古生物学界的重大突破。然而,挑战随之而来:化石区位于坡度陡峭的反向斜坡上,崩塌风险极高。在我们开展工作之前,滑塌已造成部分化石损毁,岩壁上的裂缝如同悬顶之剑。

为制定科学的发掘方案,我们辗转山东诸城、云南禄丰等地考察学习发掘经验,联合岩土、地质、古生物等多领域专家反复论证。经过5个月13次修改,一套融合物探、三维激光扫描、无人机航测等技术的综合方案终于尘埃落定。在发掘过程中,最终形成了长达150米、高6至10米的迄今世界范围内单体最大的侏罗纪恐龙化石墙。

经我们多年研究工作证实,云阳中侏罗世恐龙化石群被确认为世界级新恐龙动物群。我们基于保护实践编制的《古脊椎动物化石发掘与修复装架技术规程》,成为全国首个古生物化石行业标准,为国内同类项目的开展提供指导。

新起点上,如何让地质遗产永续传承成为我们肩头沉甸甸的使命。如今,我们正搭建国际科研合作平台,破译更多时空密码;开发沉浸式科普课程,让知识走出象牙塔,让恐龙文化“活”起来。

揭开青藏高原神秘面纱

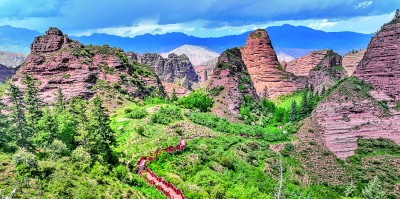

讲述人:青海省黄南藏族自治州坎布拉景区管委会综合部部长 敏超宫

2019年深冬,一场雪后,当地牧民在坎布拉公园隆务峡放牧时发现了一处奇特的岩层——陡峭的崖壁上,灰白色的岩石如书页般层层直立,其间镶嵌着古生物化石的痕迹。这一发现迅速引起地质专家关注。

坎布拉地质公园地处青藏高原东北缘,位于我国第一、二阶梯过渡地带,总面积3149平方公里。2021年,我们首次为坎布拉提交世界地质公园申报材料,却因“地质遗迹国际性价值论证不足”被暂缓评估。团队没有气馁,联合中国地质大学田明中教授团队,对162处地质遗迹开展系统调查,补充发现震积岩、印模构造等关键证据。我们兵分三路:地质组重新攀爬麦秀山火山群,在严寒中采集印支期火山岩样本;文献组辗转北京、兰州等地,从国际期刊中挖掘对比数据;社区组深入藏寨,记录牧民口述的“山神传说”,寻找人地共生的文化线索。

海拔三千米以上的高原,寒冬狂风凛冽。为采集岩石标本,我们一待就是一个多月。找震积岩时,大家吊着绳索悬在百米崖壁上,用地质锤一点点敲开岩层,突然发现了地震引发的磨拉石,即由砂岩和砾岩组成的巨厚粗碎屑岩系——这是古特提斯洋板块碰撞的直接证据。

坎布拉这一青藏高原上的地质史诗逐渐揭开神秘面纱:隆务峡是印支运动期间保留有完整地质记录的地区,堪称该时期的地质教科书;麦秀山是古特提斯海最后消失的地方,是研究古火山地质地貌的天然实验室……团队对公园内已发现的7大类30亚类11个地质时代162处的典型地质或地貌类型建立了较为完整的数据库,为加强区域地质遗迹保护、生态文明建设提供了必要的科学支撑。

2023年,黄南州发起“一十百千万”行动:千名牧民志愿者清理山道垃圾,百场藏汉双语科普讲座走进帐篷小学,当地阿妈们还将“地质公园”知识编成藏族民歌,相互传唱。联合国评估专家拉莎·琼斯赞叹:“这里的地质与文化早已血脉相连。”

如今,站上世界舞台的坎布拉地质公园,成为展示中国自然之美、生态之韵的重要窗口。我们正努力搭建起连接课堂与田野、传统与现代的认知桥梁:地质研学营里,孩子们用3D打印复原古海洋生物化石;科考站内,青海大学学生正分析火山岩中的气候密码;民宿大院里,牧民端出自家酿的青稞酒,向游客讲述“滑坡变草原”的奇迹……

寻找恐龙足迹

讲述人:甘肃农业大学古脊椎动物研究所原所长 李大庆

我这半辈子,都在不停寻找恐龙足迹。而这场人生长跑的“起点”,就在临夏世界地质公园里的一处恐龙足迹化石群。

1999年夏,我和团队在甘肃省临夏州永靖县盐锅峡地区开展白垩纪生物地层调查。8月23日下午,我们在一条小冲沟里的青灰色砂岩层面上,发现了两枚排列在一条直线上的三趾型兽脚类恐龙足迹。沿着足迹的指向,我们在1米多外的同一岩层上,又发现了第三枚足迹。

我们据此判断,这是一组兽脚类恐龙的行迹,并且在向山坡里面延伸。整个团队的士气一下振奋起来,趁热打铁推进发掘工作。到2000年4月,我们又陆续发现了兽脚类、鸟脚类和大型蜥脚类恐龙的足迹。至此,我们意识到,这里有可能是一处重要的古生物地质遗迹。

发掘一直持续到2001年10月,总共揭露了4个化石点,总计揭露面积约2000平方米,产出150组1831枚各类恐龙足迹以及少量的翼龙类、鸟类和龟鳖类足迹。

根据足迹化石的特征,我们大致推断了它的形成过程:在一亿三千万年前的某个旱季,由于日晒蒸发并且缺少雨水补给,湖面接近干涸,湖泊边缘露出大片泥沙滩。随着旱季持续,泥沙滩由于脱水而出现龟裂。之后,在旱季和雨季交替之际,开始出现零星降雨,雨水在湖滩上形成小溪流向低洼处汇聚。原本已经干裂的、坚硬的泥沙滩变得湿润起来。在这期间,至少有8种类群的食植性和食肉性恐龙到这里喝水,或恰巧途经这里。此时的泥沙滩湿度适中,因而踩出了清晰完整的足迹。之后不久,雨季到来,湖面迅速上涨,淹没了泥沙滩,新沉积下来的泥沙掩埋了足迹,使其得以保存下来。此后经过长期的地质作用,最终形成了足迹化石。

刘家峡恐龙足迹群的发现,让我对恐龙研究产生了极大兴趣。同时,也让我意识到,周边地区应该能够找到恐龙死亡以后的埋藏环境,进而有可能找到恐龙骨骼化石。从2002年开始,我和团队在周边地区相继发现了蜥脚类、兽脚类、鸟脚类、甲龙类、剑龙类等恐龙化石,陆续命名了兰州龙、黄河巨龙、大夏巨龙、洮河龙、永靖龙等恐龙,相关研究至今仍在进行中。

刘家峡恐龙足迹群被认为是世界上已知的保存最好、多样性最为丰富的恐龙足迹产地。这片足迹群所在的临夏世界地质公园,是一个“资源宝库”、一本内容丰富的“动物百科全书”。从刘家峡恐龙足迹的多样性来判断,这片地区及其周边应该还有更多的恐龙类群等待我们去发现。

保护理念与时俱进

讲述人:吉林大学新能源与环境学院教授 包国章

长白山世界地质公园主要以火山熔岩地貌、流水地貌和冰川冰缘地貌为主,神奇的地质地貌和丰富多样的岩石类型记录了多次重要的火山喷发过程,具有重要的国际科学研究意义。

1988年,我第一次去长白山,徒步登上山顶的那一刻,只见天池湛蓝静谧,到处是怒绽的杜鹃和坚韧的岳桦。从那时起,这片山水便在我心底难以割舍。

30多年来,我们手里观测野生动物的工具从望远镜变成了红外摄像头。春季的长白山万物复苏,东北虎、狐狸、黑熊等野生动物频频出现在红外影像中。以前难得一见的中华秋沙鸭,也成了“常客”。

中华秋沙鸭不会筑巢,只能依赖天然树洞进行繁殖。因此,长白山保护区采用独特的人工巢穴技术,营造仿生树洞巢穴。巢穴设计模拟天然树洞,并专门做了防鼬和防蛇处理。如今,中华秋沙鸭种群数量从2018年的190对增至2024年的300对。除了单一保护,长白山保护区还实施“安居工程”,向重点水域投放10万多尾鱼苗。这种“人工巢+全域治理”模式被联合国教科文组织列为濒危物种保护的典范。

在珍稀植物保护方面,长白山自然保护区对长白山独有的濒危树种美人松进行人工繁育。此外,建立了112公顷保护区,保护古树8.6万株。还建立了低温种质资源库,保存了600余种植物种子。如今,长白山森林覆盖率超95%。

在长期的生态保护中,我们的理念也与时俱进,经历了从“局部保护”向“全域统筹”、从“人防为主”向“技防赋能”、从“被动防御”向“生态价值转化”、从“本土实践”向“国际协作”的转变,并逐渐建立了“监测-修复-管理-教育”四位一体的生态保护体系。我们还发挥吉林大学多学科交叉科研优势,形成了从基础研究到资源产业化应用的完整链条。

2024年,长白山地质公园入选世界地质公园网络名录,成为全球唯一集“世界生物圈保护区”“世界最佳自然保护地”“世界地质公园”三大桂冠于一身的生态明珠。这极大激励了我们作为长白山生态护卫者的信心和决心。

近年来,我们以长白山地质公园为依托,发挥“一山有四季”世界少有的植被垂直分布带景观优势,整合辉南县三角龙湾自然保护区、靖宇矿泉群、伊通火山群等众多各具特色的生态及自然景观资源,让绿水青山变成金山银山。

青海坎布拉世界地质公园。新华社发

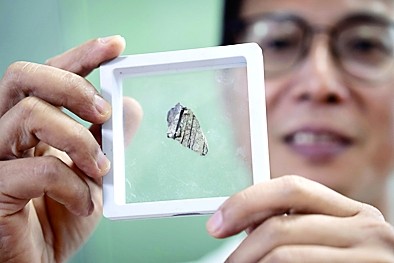

研究人员展示在广东三水盆地发现的恐龙牙齿化石。新华社发

游客在辽宁朝阳古生物化石博物馆内参观。新华社发

吉林长白山世界地质公园。新华社发

(项目团队:光明日报记者 张胜、陈海波、李宏、张国圣、万玛加、王雯静、王冰雅、尚杰、任爽 光明日报通讯员 刘祎涵、芦猛)

《光明日报》(2025年05月23日 07版)