点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【香江快评】

作者:朱海平(首都师范大学副研究员)

2025年是香港回归祖国28周年。1985年秋,在香港回归过渡期,一本承载着浓浓家国情怀的杂志——《普通话》在香港创刊。这本由语言学家田小琳担任主编的刊物,汇聚了当时中国最顶尖的语言学者和文艺名人,以文化人的担当谱写了一曲动人的香江“推普”乐章。

时代召唤下的学人担当

1984年《中英联合声明》签署,香港回归祖国进入倒计时。当时的香港仍处于港英政府管治之下,面对“一国两制”带来的语言融合新课题,尽管港英当局已在教育领域试验性地开展普通话教学,但整体仍处于起步阶段。

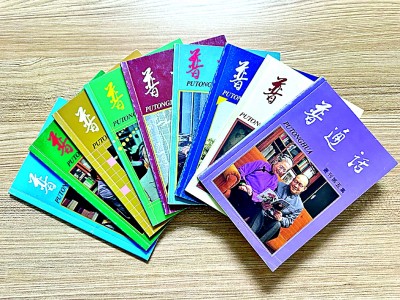

《普通话》杂志书影。朱海平摄/光明图片

1985年,田小琳随父母移居香港,作为语言文字工作者,她敏锐地意识到,在香港推广普通话是关乎国家尊严与民族认同的重要使命。语言学工作者,理应主动担当,以语言报国。回想1958年,她考入北京大学中文系,师从王力、袁家骅、周祖谟、朱德熙、林焘等一代名师。诸位先生不仅是学术大家,更是国家语言文字建设的推动者,他们关心国家语言文字建设、推广国家通用语言文字,为国家的统一、民族的凝聚作出了巨大的贡献。名师的言传身教,很早就在田小琳心里埋下了“以语言报国”的种子。

怀着这份“以语言报国”的赤子之心,田小琳与丈夫许九星一起,联合陈建民、林杏光、孟琮等几位志同道合的学者,开始筹办《普通话》杂志。1985年10月,这本承载着特殊使命的刊物在香港出版发行,至1997年香港回归,共出版30期(集),在香港推普史上留下了浓墨重彩的一笔。

语言与艺术的完美融合

在香港这个粤方言主导的地区推广普通话,考验着推普人的智慧。《普通话》杂志创造性地走出了一条“寓教于乐,润物无声”的特色之路。

杂志从一开始就摒弃刻板说教,以亲切活泼的姿态走进读者视野。其创刊号中编委会那句“我们希望您能把这本书当成学说普通话的一个小小的俱乐部,欢迎您常到这个小俱乐部休息、游玩”的告白,道出了杂志独特的办刊理念。它不摆架子,不唱高调,而是像朋友聚会般,邀读者在轻松愉悦的氛围中学习、提升普通话水平。

为了充分体现办刊理念,杂志在内容编排上独具匠心,将语言学习与艺术欣赏巧妙结合,构建了一个“学术+文化”的立体空间。

在学术方面,杂志创刊之初就组建了堪称“梦之队”的顾问阵容。王力、吕叔湘、倪海曙、周有光、张志公、朱德熙等六位中国语言学界泰斗齐聚一堂,为杂志把握方向、保驾护航。这些学术大家不仅担任顾问,更亲自撰稿,用深入浅出的语言宣传国家语言文字政策,普及普通话知识。其中,周有光先生十年间为杂志撰写7篇专稿,其《普通话与香港》一文预见了香港回归后的“两文三语”格局;张志公先生在创刊号的第一篇文章《普通话》中即厘清了普通话与方言共处的关系,有利于打消香港社会对推广普通话会挤压粤方言的顾虑。

在文化方面,杂志前11期以王力、周有光等语言学大家的肖像做封面。王力先生镜片后慈祥的目光,周有光先生眉宇间儒雅的气度,不仅是大师风采的定格,更是一座座文化灯塔,指引着读者探寻国家通用语言的精神航程。

此外,杂志还采用32幅艺术名家的画作为封底或封面。韩美林笔下傲视苍穹的雄鹰与胡絜青笔下安然绽放的秋菊,形成刚柔相济的美学对话;尹瘦石笔下奔腾的骏马与新凤霞笔下疏影横斜的梅枝,构成动静相宜的艺术交响。这些艺术巨匠以笔墨为桥,将读者与中华文化血脉紧密相连。

封二封三刊出的39幅书法作品亦生动展现了不同文化名家以书法艺术助力推普的独特风采。冰心先生用清雅隽永的笔触题写“普通话是联系五洋四海炎黄子孙的情感纽带”,于是之先生则以浑厚遒劲的笔力道出“一家人不说两家话”的朴素真理。这些跨越文学、戏剧、语言学等领域的文化精英,通过风格迥异的书法作品共同诠释了推广国家通用语言的文化意义,最终都凝聚成对中华民族语言文化认同的深情呼唤。

“大家唱”是一个通过选登音乐作品来传递爱国爱港正能量的栏目。在这里,《长江之歌》的壮阔旋律与维港的涛声共鸣,《我的中国心》的赤子情怀在狮子山下久久回荡。当读者吟唱“美丽的香港,高楼万丈”时,语言已由交流的工具升华为情感共鸣的载体,让家国情怀在优美的旋律中悄然生长。

语言报国的生动实践

《普通话》杂志在整个香港回归过渡期内,为香港教师提供专业指导,为香港市民打开普通话学习之门,帮助香港同胞更全面、更客观地了解祖国,更在关键历史时期架起了香港与内地文化沟通的桥梁,为香港顺利回归营造了良好的文化氛围。国家语委在杂志创刊十周年贺信中高度评价:“《普通话》杂志为在香港以及海外推广普通话做了大量工作”,香港中国语文学会更是赞誉其为“本港语文工作史上的一座丰碑”。

谈及《普通话》杂志在香港回归过渡期发挥的作用,20世纪70年代末就在香港从事普通话教学的香港本地教师张家城先生坦言:“《普通话》杂志丰富多彩的内容,不仅让我这个土生土长的香港人了解了国家的语言文字政策,更让我学到了很多地道的普通话口语表达。当我把从《普通话》学到的知识应用于我的课堂教学后,我发现,学生们的普通话都说得更标准、更地道了。后来,学生们去北京工作或游玩,都表示可以用普通话和北京人顺畅地交流了。”

以学术为根,以文化为魂,《普通话》杂志记录了一代学人在香港回归前的语言报国实践。杂志留下的宝贵经验告诉我们:语言不仅是交流的工具,更是文化传承的纽带;推广国家通用语言不仅需要专业知识,更需要爱国情怀。

吕叔湘先生为杂志创刊十周年题词“十年辛苦不寻常”,道尽了办刊的艰辛与执着。今年是《普通话》杂志创刊40周年。回望这段不平凡的历程,既是对杂志的崇高礼赞,亦是对香港推普前辈们筚路蓝缕精神的深深致敬,更是对香港美好未来的诚挚祝愿。

《光明日报》(2025年07月01日 12版)