点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:罗银胜(上海作家协会会员、传记文学作家)

全面抗战爆发后,远在异国他乡的钱锺书、杨绛伉俪,与同在欧洲留学的杨宪益、向达、吕叔湘、杨人楩、乔冠华,以及俞大缜、俞大絪姊妹等人,心系祖国安危,以各自特有的方式,投身抗日救亡运动。他们怀着深沉诚挚的爱国之情,纷纷回到战乱中的祖国,与广大人民同仇敌忾、休戚与共。

一

一直以来,钱锺书、杨绛伉俪予人印象低调而深沉,不事张扬,但他们两位无处不在的家国情怀与文化精神,却馨香绵绵。

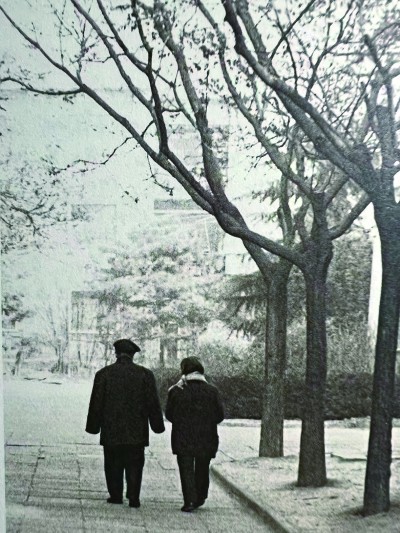

1989年,钱锺书、杨绛在北京三里河南沙沟寓所院内散步。

这对志同道合的仙侣神眷,在国难当头之际,“不愿去父母之邦”,与祖国的命运同频共振。

1938年3月,与杨绛一同留学法国的钱锺书从巴黎写信给英国朋友、牛津大学的同学司徒亚。钱锺书告诉司徒亚,他与杨绛即将返回战火纷飞的祖国,还表示国难当头,不愿与自己的同胞背离:“我们将于九月回家,而我们已无家可归。我们各自的家虽然没有遭到轰炸,都已被抢劫一空……我的妻子失去了她的母亲,我也没有任何指望能找到合意的工作,但每个人的遭遇,终究是和自己的同胞结连在一起的,我准备过些艰苦的日子。”(吴学昭《听杨绛谈往事》)这番话语,表明了钱锺书伉俪与祖国人民休戚与共、肝胆相照的意志与决心,至今令人感佩不已。

司徒亚作为进步青年,参加了国际纵队,正与西班牙人民一起,同法西斯主义独裁者佛朗哥作战。在此之前,司徒亚是钱家的一位常客。他与钱锺书伉俪不仅在学业上趣味相投,而且都有理想、有抱负,追求进步。

钱锺书与杨绛是喜欢巴黎的,他们原本也可以多待一些时日。然而第二次世界大战的阴云密布,日本侵略者的铁蹄正在践踏着祖国美好的河山。国难当头,祖国在召唤,他们夫妇摒弃一切,随时准备回国。钱锺书夫妇与许多侨居法国的华人一样,密切关注国内战局的发展变化,也注意到纳粹德国在“绥靖”政策下的步步扩张。两人读报时,都痛骂英国首相张伯伦对德国侵略行为的纵容。

战争的阴霾,飘向欧陆上空。局势变得日渐混乱,法国虽尚未遭到德国入侵,但已潜伏着种种危机。“和平主义”的思潮,在法国上下弥漫开来,有研究者认为,“在和平主义的外表下,已掩盖着这样一个不争的事实,即法国公众对战争的恐惧已到了‘集体怯懦’的程度。刚刚从第一次世界大战中恢复过来的法兰西人民不愿再来一次浴血战争。这诚然可以让人理解,但是,他们没有能够懂得一个历史教训,当一个国家面临一个侵略成性、嗜权成癖的敌人一心想要最后毁灭或者奴役它时,为了生存,打一场战争有时是十分必要的。”(吕一民《法国通史》)

《救国时报》是中国共产党人吴玉章等人在巴黎出版的中文报纸。身处动荡不安的巴黎,钱锺书和杨绛非常关心时事,他们如饥似渴地读着《救国时报》的一篇篇社论。其中一篇题为《我们的主张》的社论,在他们眼里尤为激动人心:“要实行全国之总抵抗,须立即实行全国军事上的总动员;要实行全国之总抵抗,须要实行全民族统一战线;要实行全国之总抵抗,须立即实行民主自由;要实行全国之总抵抗,须立即武装民众;要实行全国之总抵抗,就必须全国人民一致奋起为抗战军队与政府之后盾;要实行全国之总抵抗,须立即肃清一切日寇奸细。”声声召唤,字字令人警醒。

钱锺书的庚款奖学金原可延长一年,但在1938年早春,他就决定如期回国,尽管回去后的工作当时还毫无着落。“白骨堆山满白城,败亡鬼哭亦吞声。熟知重死胜轻死,纵卜他生惜此生。身即化灰尚赍恨,天为积气本无情。艾芝玉石归同尽,哀望江南赋不成。”钱锺书写下了这首饱含悲情的《哀望》,他无法抑制心中的报国情,抛下浪漫与安宁,携妻女回到了祖国。

杨绛在《我们仨》中说:“我们为国为家,都十分焦虑。奖学金还能延期一年,我们都急要回国了。当时巴黎已受战事影响,回国的船票很难买。我们辗转由里昂大学为我们买得船票,坐三等舱回国。那是一九三八年的八月间。”

值得一提的是,钱氏夫妇的女儿钱瑗因生于英国,合法地具有了英国国籍。尽管钱锺书、杨绛十分疼爱女儿,但是后来,他们还是坚持让钱瑗放弃了英国国籍,回归中国国籍,这也是钱氏夫妇爱国思想的证明之一。

上海解放前夕,钱锺书拒绝了赴英国任教的邀请。钱锺书、杨绛夫妇为什么坚定选择留在祖国大陆呢?杨绛写于20世纪80年代的《干校六记》庶几可以作为答案:

我想到解放前夕,许多人惶惶然往国外跑。我们俩为什么有好几条路都不肯走呢?思想进步吗?觉悟高吗?默存常引柳永的词:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”我们只是舍不得祖国,撇不下“伊”——也就是“咱们”或“我们”。尽管亿万“咱们”或“我们”中人素不相识,终归同属一体,痛痒相关,息息相连,都是甩不开的自己的一部分。

2001年10月28日,杨绛在给《一代才子钱锺书》的作者汤晏的信函中重申:

钱锺书不愿去父母之邦,有几个原因。一个重要的原因是他深爱祖国的语言——他的mother tongue(母语),他不愿用外文创作。假如他不得已而只能寄居国外,他首先就得谋求合适的职业来维持生计。他必须付出大部分时间保住职业,以图生存。凭他的才学,他准会挤出时间,配合职业,用外文写出几部有关中外文化的著作。但是《百合心》是不会写下去了。《槐聚诗存》也没有了。《宋诗选注》也没有了。《管锥编》也没有了……

杨绛先生的这封信着重从民族语言角度来解释他们“不愿去父母之邦”的原因。作为中华传统文化的传承者,当年钱锺书与杨绛先生理所当然地不愿“去外国做二等公民”。

2003年7月,杨绛出版的《我们仨》中又一次谈到了“不愿去父母之邦”的心志:

我们如要逃跑,不是无路可走。可是一个人在紧要关头,决定他何去何从的,也许总是他最基本的感情。我们从不唱爱国调。非但不唱,还不爱听。但我们不愿逃跑,只是不愿去父母之邦,撇不开自家人。我国是国耻重重的弱国,跑出去仰人鼻息,做二等公民,我们不愿意。我们是文化人,爱祖国的文化,爱祖国的文字,爱祖国的语言。一句话,我们是倔强的中国老百姓,不愿做外国人。我们并不敢为自己乐观,可是我们安静地留在上海,等待解放。

杨绛先生又一次强调:“我们是文化人,爱祖国的文化,爱祖国的文字,爱祖国的语言。”这番话言简意赅、语重心长。钱锺书、杨绛两位先生毕生固守文化自信,践行着对祖国文化、祖国文字、祖国语言的挚爱。

二

20世纪30年代,在遥远的伦敦,钱锺书杨绛伉俪与留英的同学向达、杨宪益、吕叔湘、杨人楩及俞大缜、俞大絪姊妹等过往甚密,他们以钱锺书家为活动中心,形成了一个跨专业的学人圈,他们在求学、读书的同时,也时常聚会、一同交游。

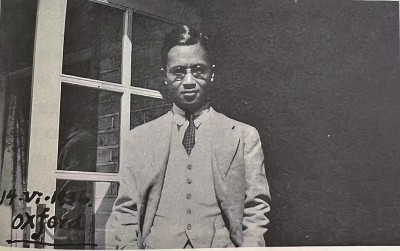

杨绛在牛津大学为钱锺书拍下的留影

杨绛在《我们仨》中回忆在牛津大学的生活:“我们家的常客是向达,他在伦敦抄敦煌卷子,又来牛津大学图书馆编中文书目。他因牛津生活费用昂贵,所以寄居休士牧师家。”

吕叔湘在《记寓居牛津二三事》一文中回忆:“一九三六年春天,我受江苏教育厅的委派到英国学习图书馆管理。……那时候在牛津大学的中国同学有十好几位,我比较熟悉的有杨人楩,杨宪益(我们习惯称人楩为‘老杨’,宪益为‘小杨’),钱锺书、杨绛伉俪,俞大缜、俞大絪姊妹。还有向达,他是在博德利图书馆工作的,是给馆藏中文书编目,比我先去,跟我差不多时候离开。向达住在中文副教授休斯家里,休斯先生在中国传教多年,爱跟中国同学拉交情,有一天请我们到他家去喝茶,在花园草地上席地而坐。”

1937年中秋节前后,抗战烽火已蔓延到上海,旅居伦敦的吕叔湘心中很不平静,他把自己翻译的《文明与野蛮》一书赠送给好友向达,并在书的扉页上题诗:

文野原来未易言,

神州今夕是何年!

敦煌卷子红楼梦,

一例逃禅剧可怜。

那时,吕叔湘正在研究《红楼梦》的语法,向达在专心研究敦煌文献。这些原本打算通过自己的学术工作为祖国文化事业出力的海外游子,面对国土沦丧的现实,忧心如焚。

向达也是钱锺书、杨绛的好友。他是土家族人,治学勤恳,孜孜不倦,在北京大学读书时,深受“民主科学”精神的影响,又“为人憨直、是非分明、毫不宽假”(郑天挺语)。改革开放后,向达被尊为中国敦煌学的重要开拓者之一,受到推崇。杨绛在《我们仨》等书里多次提及向达与钱锺书的友谊,可见钱锺书与向达是肝胆相照的朋友,友谊存在他们的心间,情意绵延在他们的文字之中。

在钱杨伉俪的同学中,还有后来成为翻译名家的杨宪益。1990年,杨宪益应一位意大利友人的请求,用英文撰写了自传。自传中说:

那时在牛津大学各个学院就读的中国学生加起来为数也不满一打。他们中的大多数都在中国上完了大学,到牛津来攻读高级文学士学位(B.Litt.),或拿到一张证书,这只需一至两年就能完成。他们大多数都有奖学金,有少数几个分别得到中国的一些组织机构或个人基金会的资助。我最亲密的朋友之一是历史学家向达,他是来研究在中国敦煌洞窟中发现的古代手抄本文献(写本卷子)的。这些手抄本文献被奥里尔·斯坦因等人运到英国,收藏在大英博物馆中。向达每星期都要到伦敦去研究这些古代文献,但他住在牛津,因为他喜欢这里更加宁静的气氛和比较便宜的生活支出。另一位好友是吕叔湘,他正在攻读语言学。还有一位好友是杨人楩教授,他研究法国大革命史,正在撰写关于圣茹斯特的论文。我和钱锺书教授也很熟。他是一位研究中国文学和欧洲文学的优秀学者,如今他的名字在中国已家喻户晓,他是中国社会科学院的副院长。当时他和夫人一起在牛津读书,为期两年。他的妻子杨绛是一位优秀作家。当时我的中国朋友当然还很多,但我不想让读者再记那么多难记的中国名字了,因此我只提上述四五位。这几位学者的年龄都比我大,所以他们都叫我“小杨”。

这些年轻的牛津同学,相濡以沫,同声相应、同气相求,都是坚定的爱国主义者。在民族大义面前,他们都毫不含糊。“我知道,回到中国,我不会有机会过平静的书斋生活。我是中国人,我知道自己必须回去为中国效力。如果我放弃中国国籍留在国外,我将对自己的行为感到十分羞耻。”后来成为著名翻译家的杨宪益的这番话,道出了这一群体的共同心声。

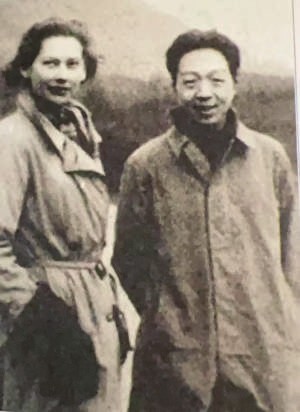

杨宪益(右)和戴乃迭在英国留影

在牛津期间,杨宪益还办了一份油印的杂志,名称是《再生》。杂志每期的社论和一些文章都出自他的手笔。杨宪益在文中谴责日本帝国主义的侵略,并对战争形势加以分析……这份小型杂志,虽然印数只有三四十份,但声名远扬。杨宪益把杂志邮寄给英国的各家对华友好机构。有一次,他给日军在天津的司令部也寄了一份,用杨宪益自己的话说,“目的是想激怒他们……”

杨宪益回忆:“在英国留学期间,我遇到了我未来的妻子戴乃迭,她也在学法国文学。我们俩曾在一起听课。我改学英国文学以后,她也决定放弃法国文学,改学中国文学。当时牛津大学刚开始设置中国文学荣誉学位,她是攻读中国文学荣誉学位的第一人。”

伦敦遭遇空袭后,西欧的政治气氛已变得非常严峻。杨宪益所在的牛津大学也变得面目全非了。在学院的老朋友们都已离去。许多人参军,牺牲在战场上。杨宪益带着戴乃迭,只想早日回中国参战。然而他们的归途异常艰难——

“我们穿越大西洋的航程平安无事,没有受到任何德国潜艇的骚扰。有一天,我们在船上从无线电广播中听到德国开始轰炸伦敦的消息。”

“轮船到达日本附近时遇到了意想不到的麻烦。日本海军船只强迫我们停驶。几名日本海军军官带了些卫兵登上我们的班轮,命令三等舱里的中国客都到甲板上来,站成一排,接受询问。”

“我们赶往机场、登上飞机已是午夜时分。飞机很小,只能载一打左右中国乘客。我记得那一夜月色澄明,机上工作人员可不喜欢这样的天色,担心我们的飞机会被日本侦察机盯上。”

“离开上海后,我们到达香港。一个我在旅途中结识的人介绍我们住进香港九龙一家英国人开的小小家庭旅馆。”

“乃迭忽然想起,她父亲曾在一封信里提起过,他在香港有一位中国老朋友,如果我们遇到困难,可以向他求援。”

“那位朋友就是陈翰笙博士,他正在某个进步组织中协助孙中山夫人宋庆龄工作,该组织在香港设有办事处。”

“当时他得知乃迭是戴乐仁的女儿、我是戴乐仁未来的女婿时,马上借我们一笔钱,好让我们付清旅馆的账单,还替我们订了飞往重庆的机票。我们的一切困难顿时就迎刃而解。”

“我们赶往机场、登上飞机已是午夜时分……飞机抵达重庆时,天早已大亮。”

…………

多年以后,我们再读杨宪益的这些回忆文字,仍感觉身临其境,惊心动魄。

俞大缜、俞大絪姊妹是钱锺书、杨绛在英国牛津大学攻读英国文学的同系同学。俞家姐妹,因为在英国文学方面极高的修养和造诣,被誉为我国英语教学中有名的“双子星座”。

钱锺书夫妇与杨宪益有联系,与俞氏姐妹的交往也比较密切。他们经常在一起喝下午茶,交流学习和生活情况。

虽在异国,但俞氏姐妹十分关注祖国的命运。抗战爆发后,她们与钱锺书、杨绛等一起,参加杨宪益主持的牛津中国协会,开展抗日救国活动。大家一起开讲座、作演说,积极动员宣传,号召海外游子投身抗战。

俞氏姐妹虽为柔弱女子,但她们不甘示弱、互相扶持,她们通过各种形式,在海外的华侨们中积极募捐、筹款,支援着中国的抗战事业。

俞大絪在英国待了两年,获牛津大学文学硕士学位。俞大缜则因提前回国,没有拿到学位。

三

曾有这样的传说,钱锺书在清华大学读书期间立志要“横扫清华图书馆”。其实,乔冠华在清华图书馆所花的工夫,并不亚于钱锺书。乔冠华是学校图书馆的常客,常常一头扎在书堆里。由此,他结识了图书馆的另一位常客钱锺书,两人也因此成为终身好友。

乔冠华(左)与季羡林在德国留学期间合影

乔冠华与钱锺书、杨绛伉俪是同一年(1935年)出国留学的。

1933年,希特勒在德国登台执政。1935年,初到德国的乔冠华已经感到,法西斯的恐怖阴影笼罩着德国,在柏林尤为突出。

考虑到这种情况,乔冠华觉得在柏林大学进修不妥当,因此选择德国南部一座名叫图宾根的小城市,图宾根大学就坐落于此。城市虽小,图宾根大学却赫赫有名,德国杰出的哲学大师黑格尔曾在这所大学求学,也使这所大学在哲学界享有盛誉。

乔冠华踏进图宾根大学的校门,便被矗立在校园入口处的黑格尔塑像所吸引。他驻足停留片刻,暗暗许下诺言:我终于来到了你的身边,但愿我今后能成为像你这样的哲学家。在德国友人的帮助下,乔冠华很快办完了各种入校手续,正式成为该校博士研究生。

乔冠华的德国导师非常敬业,他以扎实严谨的治学态度,热忱地指导来自异国的乔冠华。乔冠华受益匪浅。他发现德国人虽行事刻板,但认真、守时、遵守秩序、讲求效率,他在与德国人交往中受到潜移默化的影响。乔冠华还发现,图宾根大学图书馆有关马克思主义、列宁主义的书籍应有尽有。他痴迷其中,如饥似渴地钻研马列主义。

为了把马列原著读懂读透,乔冠华在图宾根大学学习了3个月的德语,强化了听、说、读、写4个方面的训练。由于德语的语法极为复杂,要听懂并讲一口纯正的德语并不容易。乔冠华每天像当年在清华读书时那样,早晨起来在校园僻静处,或夹着纸条背单词,或照着书本大声朗读。有时他还在其他同学的监督下,大段背诵书本上的有关段落,乐此不疲。

经过3个月的苦读,加上本来就有良好的英语、日语基础,乔冠华很快便能毫不困难地阅读马列原著,能够顺利地听懂教授们的讲课,还能够用德语进行深奥的哲学原理的讨论。

当时在图宾根大学学习的中国留学生为数甚少,其中有一位同学叫赵玉军(又名赵一坚),乔冠华与他建立了深厚的友谊。这位赵同学,是国民党十九路军的将士,曾在“一·二八”淞沪抗战中任师长。战事结束后,赵玉军来到德国考察科学。赵玉军是乔冠华在图宾根大学唯一谈得来的伙伴,他思想进步,主张抗战,打仗勇猛,为人诚恳,又非常好学。乔、赵两人常常清茶一壶,促膝长谈,有时竟谈至天色渐亮。两人就是这样意气相投、惺惺相惜。

到了1936年,国内局势越来越紧张,各类消息不断传来,乔冠华急切地想知道国内的真实情况,并加以分析判断。这年年初,乔冠华与赵玉军一起来到柏林。这是中国留学生比较集中的地方,已经初步形成了留学生自己组织的抗日团体。他们二人怀着一腔爱国热情,积极参加这些团体的活动。

据乔冠华回忆,当时在他周围参加抗战运动的留学生圈子越来越大,最活跃的有秦邦川、朱江沪、景林、李文华、陆崇华、翁康兰、翁蓬九、孙玉先、蒋学文等。他们开会讨论局势,抗议国民党当局对留学生的种种限制。他们创办并油印了《抗战时报》,每天出一期,每期都有十几张。《抗战时报》刊登国内抗日消息和日军的暴行,散发给留学生和华侨传阅。乔冠华经常为报纸撰稿宣传抗日,他的分析独到、见解深刻,在众多的文章中独树一帜,深得读者的好评。

此时,留学生们都心系祖国的抗战,纷纷准备回国。乔冠华也待不住了,他在图宾根大学匆忙写出一篇博士学位论文,交给他的指导老师,就准备回国了。

1937年年末,乔冠华再次回到柏林,随后,他从德国过境到了法国巴黎。因为要等回国的船票,乔冠华在巴黎待了几个星期,在1938年二三月间离开法国,乘法国“霞飞号”游轮回到了香港。

回顾这段留学德国的生活,乔冠华曾以简洁的语言总结道:“从1936年起,我很大一部分精力,发挥在抗日运动中。”

在民族危难时刻,这些海外学子,用实际行动证明了自己对祖国的忠诚与担当,体现了中华民族不屈不挠、勇往直前的精神。

《光明日报》(2025年07月04日 13版)