点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【建设教育强国·教育笔谈】

作者:梅红(西安交通大学公共政策与管理学院教授,陕西省社科联特聘研究员)

党的二十届三中全会提出“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,健全新型举国体制,提升国家创新体系整体效能”。2024年1月,中央政治局第十一次集体学习时强调“要按照发展新质生产力要求,畅通教育、科技、人才的良性循环”。从教育科技人才的“一体改革”到“良性循环”,首先需要明确,统筹推进教育科技人才一体改革的新场景与传统的三者相对独立运行的场景有何异同,进而抓取关键场景进行分析、实践,从而形成有利于创新的良好环境。

我国科研人员在南海北部成功开展“无人集群”科考试验。新华社发

传统教育、科技、人才的价值目标差异需要“场景创新”新实践

传统上,我国教育、科技、人才是相对独立的工作系统,教育链、科技链、人才链虽紧密关联但也自成体系,三者各自都存在补短板、强弱项的改革重任,距离“链内环环相扣、链外链链相接”还有明显距离,一定程度上制约了国家创新体系的构建,迫切需要实施改革。

新中国成立以来,我国教育事业快速发展,但教育活动倾向于追求既定知识和成熟学术体系的传承,易固守知识惯性,体现出“传承性”特点。而科技创新活动紧追科学发现和技术进步的前沿,更强调自我系统的更新与革命,体现出“创新性”特点。人才系统又有不同,人才更倾向于在前景较好的科技领域、更高水平的创新平台、更强支持力度的重大项目中相互协作,更倾向于流向条件优渥、具有良好竞争环境和激励机制的发展空间,体现出“选择性”特点。价值目标的差异,导致三个系统的组织运行、资源整合、绩效评价等也差异明显,直接影响了科技创新资源布局的有效整合、科技创新人才的培育和成长以及高校科研成果的有效转化等,亟须开拓场景创新的新实践。

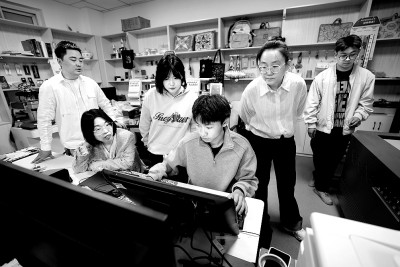

宁夏大学“丝路宁夏文创”团队成员在实训室设计、制作文创产品。新华社发

政府、高校、企业在教育科技人才一体改革中的“典型场景”

近年来,聚焦教育科技人才体制机制一体改革,我国从中央到部委再到地市层面纷纷出台政策,形成了中央宏观引导、地方差异化改革、高校科研院所与企业各显其能、全社会大胆创新的良好局面。政府、高校、企业等分别发挥作用,开创了教育科技人才一体改革的多类型典型场景。

政府主导的一体改革的典型场景,主要是通过国家实验室建设及培育,聚焦企业共性科学难题,推进有组织科研需求对接,聚集前沿科学家团队与企业联合攻关,将高校技术成果落地到政府搭建的公共实验基地,由政府承担供需对接的风险与投入,加速中试验证技术迭代。这种模式,既降低了单个企业的技术研发投入压力与风险,也提升了科学家面临一线共性技术难题攻关及成果转化的动力和效率。如位于上海市长兴岛的长兴海洋实验室,就是典型代表。

关于高校主导的一体改革的典型场景,美国学者斯劳特指出,20世纪末,过去一百年发展起来的大学专业工作模式被打破,一些大学教师在受雇于大学的同时,又逐渐更加自主,成为国家资助的创业家。实践中,20世纪30年代麻省理工学院等一批顶尖大学开始鼓励教授主动、持续与政府、工商业界以及社会合作,搭建起了企业联盟合作办公室、技术许可办公室等加强产业界联络、促进技术转化的平台。当今,我国高校与企业的合作关系也空前活跃,开设的卓越工程师学院、未来技术学院、现代产业学院、技术经理人学院等就是突破传统的积极尝试。

至于企业主导的一体改革的典型场景,也有其特点。在传统的校企合作科研模式下,企业委托高校团队开展项目研究,高校科研人员主要参与或从事“从0到1”的基础研究工作,几乎不参与“从1到N”的中试迭代研究。然而,近年来,一批科技领军企业积极主导创新改革,通过搭建标准化技术平台,拓展纵向行业垂直应用,在企业科技创新实践中加大力度整合新技术,巩固与高校科研院所等的合作伙伴关系,再造企业主导的科技创新场景。如中国航天科技集团公司航天推进技术研究院聚焦运载火箭系统、空间智能制造等领域建设的创新联合体就是企业主导的典型案例。

破解“场景困境”、推进教育科技人才一体改革的高校探索

当前,国际科技竞争空前激烈,我国的科技创新活动也呈现出新特点:首先,从以往单点式、小微式、渐进性的创新,到更多有组织、前瞻性、引领性的创新活动涌现;其次,创新活动已从传统的要素线性叠加,向更多的要素融合、资源配置效率指数级提升、颠覆性解决方案转变;再者,从以往技术与业态边界清晰,向跨界融合、智能化、集成化转变。为应对以上变化,高校要积极突破传统教学科研模式,破解“场景困境”。

一是拓展新空间,加强科技战略力量集聚与外延。传统大学明确区分校园与社会的界限,使得师生在相对宁静环境下开展教学科研,但也阻隔了大学与社会的有机融合。高校和地方政府要主动探索传统边界的跨界破围、积极融入国家战略部署和区域社会发展急需,以知名高校为创新策源地,不断提升科创资源集聚度,为创新发展拓展新空间。

二是打造新场景,实现学科导向到行业引领的转变。随着人工智能与网络信息技术的快速发展,传统学科导向的教育模式已难以适应产业需求。高校要主动探索交叉创新之路,寻求与龙头领军企业、行业发展前沿需求对接,探索设立行业学院,合作共建创新联合体,重塑教学科研流程,为教育服务行业发展提供更加友好、便捷的新型场景,打破以往大学教学自成一体,科研成果束之高阁的传统状态。如西交利物浦大学创业家学院(太仓)就在探索构建融合式育人新生态上作出了积极尝试。

三是探索新机制,护航产教融合联合攻关。在科技创新链中,高校的科研活动多介于1—4级,即从实验室研究到工程化初期,而企业需求介于7—9级,即产业化阶段,在科技创新跨越“死亡之谷”的道路上,还有不少堵点甚至鸿沟。高校要勇于创新,护航产教融合联合攻关。近年来,西安交通大学中国西部科技创新港吸引企业入驻共建联合研究院,探索“校招共用、多方共赢”人才支持政策,牵头设立技术经理人学院等,加快了机制创新步伐。

四是汇聚新资源,促进多链互助融合。除了对接和引入企业资源外,高校要积极推动优势学科“知识溢出”、选派“科技副总”等,促进产才融合,加速形成创业产业园区和孵化器;政府要通过组建成果转化支持部门、完善成果转化收益及奖励机制、加大奖补激励等举措,畅通创新资源汇聚路径,为创新策源筑牢政策之基。如依托武汉大学、华中科技大学等高校优势建设的武汉光谷已经成为湖北科技创新的“桥头堡”。

当前中国高校推动的众多改革实践,正在深刻改变科技创新与育人生态,以往学科导向的知识生产模式逐渐被需求导向、问题导向、应用导向的跨学科、跨领域的知识生产模式所取代。教育科技人才一体协同、促进新动能加快释放,助力高等教育改革不断深化。

《光明日报》(2025年07月22日 15版)