点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:姜彩燕(西北大学文学院教授)

1937年,当卢沟桥的炮声震碎了校园的宁静,平津地区的高校面临生死存亡的严峻考验。为保存中华文化命脉,北大、清华、南开三校南迁长沙组建长沙临时大学;北平大学、北平师大、北洋工学院等则西迁西安成立西安临时大学。1938年,随着战局进一步恶化,长沙临时大学迁往昆明,更名为国立西南联合大学,而西安临时大学则翻越秦岭,南迁汉中,更名为国立西北联合大学。1939年8月,经过几番改组,西北联合大学已分立为西北工学院、西北农学院、西北大学、西北医学院、西北师范学院5所院校,但这些同根同源的学府始终保持着血脉的联通,被统称为“西北联大”。在抗战烽火中,西北联大与西南联大南北呼应,共同擎起“文化抗战”的大旗,践行着保存文明火种的神圣使命。抗战胜利后,西南联大的主要组成院校完成了南渡北归,重返平津地区;而西北联大则“西迁南渡未北归”,其大部分院校留在了西北地区,既为建设西北输送了大量专业人才,更将现代文明的基因永久镌刻在这片古老的土地上。

西北联合大学旧址

从北平到城固

1937年9月2日,国民政府教育部聘请北平大学校长徐诵明、北平师范大学校长李蒸、北洋工学院院长李书田、北平研究院副院长李书华、教育部特派员陈剑翛等9人为西安临时大学筹备委员会常务委员。经过两个多月的紧急筹备,西安临时大学于11月15日正式开课。大批来自平津沪宁地区的文化人、教授和学生的涌入,为西安文化界注入了蓬勃生机。

各类报刊如雨后春笋般涌现,如郑伯奇的《救亡》周刊、李敷仁的《老百姓报》以及《西安临大校刊》等,共同构筑起抗日文化战线。话剧演出亦空前活跃,正声剧社的《夜光杯》连演5日仍一票难求;临大学生组成的大众剧团在街头演出《放下你的鞭子》,反响热烈。“到临汾去!”的呼声在热血青年中此起彼伏。每逢节日,街头巷尾随处可见大学生们进行通俗演讲、组织大众歌咏、表演街头剧。他们常常步行数十里,深入村镇进行抗战宣传,将救亡火种播撒向广阔的农村。1938年3月,日军侵占风陵渡,直逼关中东大门潼关,对西安的轰炸也日益频繁,甚至到了“一日三次警报”的程度,致使西安城内人心惶惶。为安全计,国民政府决定将西安临大迁往陕南。

3月16日晚,西安临大师生2000余人告别古都,迎着料峭寒风,踏上征途。他们先搭乘火车到达宝鸡。3月17日起,师生们开始徒步翻越秦岭。他们每天摸黑启程,夜晚和衣而眠。午夜醒来,驴夫的旱烟光点如鬼火闪烁,沙哑的絮语仿佛凝固在夜风中。整整12天,他们用双脚丈量了秦岭的险峻。当他们唱着《义勇军进行曲》穿行在巍峨的秦岭与艰险的古栈道上时,沿途的村镇常会聚集起许多好奇的人群,学生们便借机进行抗日宣传。每天傍晚到达宿营地后,通讯组便会立即收听新闻广播,将重要新闻整理后张贴出来,一方面让师生们及时了解外界最新动态,另一方面也让当地居民得以知晓山外的巨大变迁。当队伍穿过鸡头关,出了石门,绿色的原野与金黄的油菜花映入眼帘,歌声和笑语也飞出了山谷,使他们心潮澎湃,疲惫顿消。3月底4月初,这支队伍终于抵达汉中。经校高层商议,将各学院分置于城固、沔县(今勉县)、南郑3个县的6处教学点。不久,学校更名为国立西北联合大学。

城固是西北联合大学校本部及文理学院、法商学院、工学院的所在地,5校分立后则是西北大学、西北师院和西北工学院的所在地。城固虽然是个小县,但历史悠久,风景宜人。它是丝绸之路的开拓者张骞的故里,也是诸葛亮北伐曹魏时的屯粮之所。西北联大师生到达城固时,“城中只有一条主要的大街,一辆汽车的通过会使行人只有躲在店铺中的份儿”(夏照滨《西北联大剪影》)。这里看不到火车、轮船,仿佛“是一个停滞在十八世纪的古老的小城镇”。西北联大教职员工和青年学生到来后,这座秦岭深处的小城,迎来了现代文明的星火。高明所撰的《国立西北大学侨寓城固记》,生动地记录了西北联大师生翻越秦岭、进驻城固的过程:

北雍学者,右学诸生,痛夫蕃卫之失,耻与非类为伍;或驱车崄路,或徒步荒原;或褰裳涉水,或策杖攀崖,餐风宿露,戴月披星,载饥载渴,载驰载奔,以莅止于陕西之城固。喘息未定,父老来集;劳之以酒食,慰之以语言,荫之以宇舍。于是弦歌不复辍响,绛帐于焉重开,问学之士,闻风而至,咸以志道,据德、依仁、游艺、相与期勉,彬彬乎一时称盛!

抗战期间曾在此地驻留过的,既有病理学家徐诵明,教育家李蒸、李书田、许寿裳,考古学家黄文弼,语言学家黎锦熙,经济学家罗章龙,历史学家陆懋德,化学家刘拓,地质学家张伯声,物理学家岳劼恒,文学翻译家曹靖华,文艺理论家杨晦,诗人于赓虞,法国文学研究专家盛澄华,日本问题研究专家许兴凯等名师,还有一大批热血青年,在此度过了他们的青春岁月。其中不乏日后驰名于文坛、学术界者,如“冬天光脚穿草鞋,昂首阔步地走路”的外文系学生史承汉——后来的七月派诗人牛汉;“会演戏,长得帅”“有着苏州人的清俊风度”的历史系学生唐克蕃——后来的九叶派诗人唐祈;“河南口音重,又满脸青春痘”的政治系学生尹光荣——后来的台湾著名作家尹雪曼;立志以研究儒家哲学为“终生致力事业”,又嗜好“运动与文学”的政治系学生胡若谷——后来的香港文学史家司马长风。可以说,抗战时期的城固名师荟萃,英才云集,不仅是战时中国高等教育的一个重镇,也是不能被遗忘的一个抗战文学地标。

牛汉(前排左一)与西北大学同学合影

西安临时大学师生在南迁途中

“我们在不息地工作”

抗日战争时期,大后方的教育文化中心有“三坝”之称,即重庆的沙坪坝、成都的华西坝和城固的古路坝。其中,西北联大所在的古路坝条件最为艰苦,因而当时流传着“华西坝是天堂,古路坝是地狱”的说法。西北联大的学生们往往几十个人挤在一间大屋子里,睡着大炕式的木床。有的甚至住在破庙里,上课得由破庙跑到教室。“下雨的时候,雨水从屋顶的缝隙中流下来,混凝着陈年积月的尘土,滴在教授的讲桌上,像是冬天火炉烟囱里淌下来的煤烟油。”这里看不到新潮的发型、精致的皮鞋和耀眼的西装;也没有脂粉、口红和高跟鞋。大多数学生都是蓝衣一袭或黑制服一套,有的甚至穿着破衣烂裤,每天“在白水青菜豆腐之间翻滚”,隔1星期能自费吃碗牛肉泡馍的都很少。

由于陕南多阴雨,学生们常常得跟跳蚤、耗子、蚊虫斗争。又因当地疥疮流行,学生们理发、洗澡都成问题。衣食住行之外,最令学生感到头疼的是精神食粮的缺乏。图书馆空间狭小,去晚了便只能向隅而叹,而藏书也少得可怜。由于交通不便,从重庆等地寄来报纸起码要十几天,杂志图书甚至要1个月乃至数月。苦闷学子只能在“三抢”(抢饭、抢书、抢自习位)中挣扎。

虽然如此,“他们没有悲哀,没有怨言”(里只《秦岭南北驰骋记》),“为了献身给抗战建国的伟大工程里,他们忘了疲倦,忘了一切个人的享受”(夏照滨《西北联大剪影》)。每天清晨,起床号将学子们从温暖的被窝里叫出来,他们到操场上跑步,做柔软体操,练习唱歌,参加整齐严肃的升旗典礼。他们白天在教室或图书馆用功读书,晚上在汽灯下勤奋地笔耕,“宁愿学习地累死,不愿闲愁地悲郁死”(牛汉《自传》)。读书之余,他们还组织经济学会、地理学会、外国语文学会,以及音乐会、漫画团、讲演团、戏剧表演团等。假期里,他们走出书斋,深入乡野,为抗敌将士开游艺会募集寒衣,募款为前线将士购买鞋袜,慰劳出征壮丁家属。家政系学生义卖自制的食品衣物,科研班普及防空防毒知识,还创办农民夜校,在“节约救国”的呼声中唤醒民众。

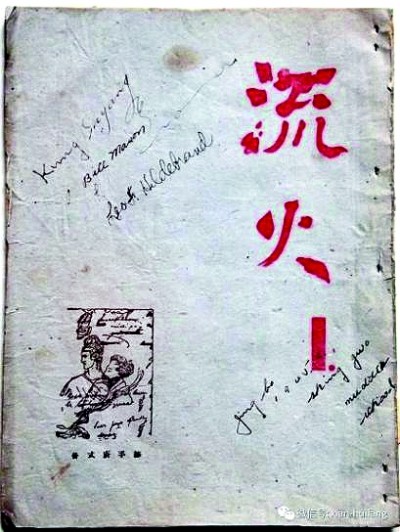

西北联大上承北平大学与北平师范大学的传统,校园文化活动十分丰富,与文艺有关的社团以及各种类型的读书会多达数十个,并且创办了多种壁报和刊物。西北联大校友在回忆母校的一首诗里说:“前院两堵墙,壁报满琳琅,西边政经论,东边文艺香。”说明当时校园里壁报之多,学生活动之丰富多彩。尹雪曼发起的西北文艺笔会,在诗歌、戏剧、小说、理论方面,都有很不错的成绩,暑假笔会还组织会员们赴甘肃、宁夏、青海等地考察,立志“在西北文艺的荒原上开一朵挺拔的花”,他们主编的《文艺习作》成为西北联大学子的重要文学阵地。牛汉参与发起的流火社、真理卫队和北方学社,在西安地下党的领导下,宣传革命思想,投身革命实践,成为领导西北联大学生民主运动的骨干力量。

西北联大师生虽然偏居陕南小城,但他们始终在“不息地工作”,每天追求新的进步,而“每种新的进步都向最后的胜利投一块基石”(紫纹《抗战期中的西北大学》)。

“我将以战斗的歌曲,播唱给祖国的北方”

西北联大的校园文学氛围十分浓厚,师生们携手并肩,创作出一大批优秀的抗战文学作品。这些作品或控诉侵略者的暴行,怜悯同胞的苦难,流露出深沉的思乡之情;或记录战时校园文化生活,礼赞青春和爱情,展现青年一代的精神风貌;既有对鲁迅、钱玄同等新文学先驱的追忆,也有对萧红、李满红等青年作家的缅怀。其中,最富时代特色的主题莫过于对侵略者的控诉与憎恨。在这些作品中,侵略者或被比作“黑色的强盗”(唐祈《河边》),或被比作“恶魔”(王秉钊《黎明散歌》),或被比作“吮吸人血的野兽”(夏照滨《西北联大剪影》),师生们立志“结成一座铁的长城,把敌人赶尽”(尹雪曼《秦岭南北》)。此外,作品还展现了前方将士浴血奋战、保卫山河的英雄壮举。如黎锦熙1939年创作的《铁军抗战歌》,赞扬了高建白将军在南口、平型关、忻口等战役中的英勇事迹,书写了一曲动人心弦的抗战之歌。这些作品唱响了抗战时代的主旋律,体现出西北联大师生同仇敌忾、捍卫祖国的决心。

西北联大师生大多是从战区几经辗转来到汉中的,深刻的战争体验和艰辛的迁徙经历促成了一大批流亡文学的诞生。李满红《我走向祖国的边疆》、牛汉《长剑,留给我们》、唐祈《送征吟》、孙艺秋《别离在战斗的时候》、扬禾《写给兰》,用诗歌记录了战乱中的生死离别。而尹雪曼《槐花开了的季节》、扬禾《麦收》、祁东海《柿子红了的时候》、黎风《红叶》等小说和散文作品,则真实地再现了山河破碎、亲人离散的悲惨景象。从这些作品里,可以看出战争、行旅、离别是西北联大师生文学创作的核心母题,这不仅反映出他们个人的生命体验,更体现了时代的动荡与变迁。

战争迫使人们远离自己的家乡亲人,他们只有通过文学作品抒发怀乡之思。尹雪曼想起“那有着广漠的平原的家乡,和躲在安静而又古老的土城里的温馨的家”(《硕鼠篇》);王秉钊怀念着“我们的美丽的田园/五月的薰风麦浪/八月的大豆花香/还有那篱笆旁边/满树绯红的石榴桃子”(《寄祖母》);黎风每到深秋都会回忆起家乡“满山上盖覆着晚霞似的红叶”(《红叶》)。他们的作品中频繁出现“人民”“土地”“北方的村落”等意象,很容易让人联想起艾青《我爱这土地》《雪落在中国的土地上》等名篇,如牛汉“一个寒冷的土地上/哭泣的人民/他们的血流凝结得如青色的冰”(《青色的童话》),“那旗,涨红的大脸/向落雪的平原/呼唤着战斗”(《大地底脉搏》)等诗句,都鲜明地体现出民族危亡之际青年们所具有的忧郁、悲悯和激奋的情绪,引发着我们心灵深处的共鸣与回响。

西北联大师生的创作,虽然也有个人情绪的流露,但绝无消极颓废之作。他们始终怀有强烈的爱国情怀,哀民族之不幸,忧国家之危亡,以不同文体记录了大时代的风云变幻。他们虽然不能亲赴前线上阵杀敌,但却以文艺为武器参与到抗战文化事业中去,就像李满红诗中写的那样:“我恨不是一个运转手/但我却是一个歌唱者/我将以战斗的歌曲/播唱给祖国的北方”(《我走向祖国的边疆》)。

这些诞生于战火纷飞年代的作品,既是对民族苦难的铭刻,更是精神崛起的见证。罗章龙《川陕栈道诗》的苍凉意境,牛汉“战斗的中国,在响呵”的激昂呐喊,如今读来仍令人心潮起伏,感动不已。西北联大师生用文字铸就的爱国情怀,为中国文学留下了宝贵的精神遗产。

西北联大学生编辑的文学刊物《流火》

戏剧的热流在陕南

西北联大师生除了以各种形式的文艺创作投身抗战之外,还以戏剧演出为抗战事业服务。西北联大拥有一批在戏剧教育、戏剧翻译、戏剧研究方面颇有造诣的学者。“清华四子”之一的饶孟侃曾承担文学批评、作文和戏剧的教学工作;曹靖华翻译了包括《契诃夫戏剧集》在内的大量俄苏文学作品;杨晦对曹禺有系统的研究,撰写过长篇论文《曹禺论》,并翻译了莎士比亚戏剧《雅典人台满》;外文系霍自庭讲授英诗选读、莎士比亚选读等课程,还译有索福克勒斯的悲剧《厄勒克特拉》。凭借强大的师资力量,西北联大的戏剧教育与戏剧翻译取得了显著的成绩,也燃起了学生们参与戏剧活动的热情。

西北联大所在地汉中,在抗战时期大后方所演的话剧场次剧目,仅次于重庆、桂林、兰州,因而有“戏窝子”之称。西北联大校园戏剧团体非常活跃,先后有西北联大剧团、新生剧团、振中国剧社、西大秦剧社、豫剧社等。他们演出的剧目既有传统旧剧,也有新式话剧。据西北联大校友程敬扶回忆,当时的校园附近到处可见同学们排演话剧的情景,在学校小东门的莲花池畔,“有的在哭、在笑,也有人正持着手杖,弯着腰,在田地的黄土上摇摇摆摆着装出老太婆的样子”(《我们来检“梦”》),可见西北联大校园戏剧活动之繁盛。而在各种新剧团当中,活动范围最广、影响最大的当数由尹雪曼、唐祈、夏照滨等人组织的新生剧团。他们“严肃地生活,严肃地工作,严肃地排练,把日子当成战斗的出击”。除了在校内演出,剧团还在暑期赴汉中、宝鸡、西安等地开展大规模公演活动,为伤兵、难民、前方将士募捐物资,在1940年至1942年间达到演剧的高峰,成为陕南地区的一道戏剧“热流”。

1940年暑期,新生剧团的学生们排演了于伶的五幕剧《夜光杯》、曹禺的四幕剧《雷雨》,以及李健吾的《这不过是春天》、阿英的《春风秋雨》,作西北劳军公演。7月11日晚,他们第一次演出《雷雨》,虽然准备很匆忙,但得到了意外的成功。剧团成员李战记下了当时的情景:“六盏汽灯被几十条线牵着,完成了复杂的舞台气象,还有大家最担心的几个初次登台的演员,也都胜任而愉快地完成了任务,更值得大伙拥戴的是效果组的老马,脱光了膀子,赤着双足,一个铅球,一片铁,一个喷壶,完成了美妙的舞台效果。”

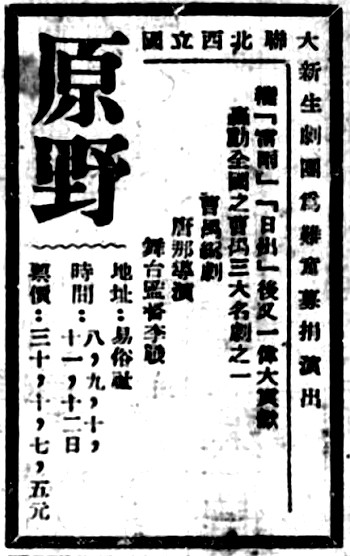

新生剧团在城固的演出效果甚佳,后来剧团又历尽艰险赶到汉中演出,慰劳空军战士。此后,他们又克服了恶劣的天气、糟糕的路况、敌机的轰炸等重重困难,抵达宝鸡进行公演,将募集到的资金捐给荣誉军人,并应各界要求加演了话剧《人约黄昏》《人与傀儡》,又为慰劳伤兵公演一日。随后又搭车前往西安,响应全国剧界献机运动,为“剧人号”飞机募捐。9月1日至5日,在易俗社剧院举行四幕剧《雷雨》的劳军公演。开幕之日男女演员各显身手,演出十分精彩,观众人数打破历来公演纪录。当地报纸转发中央社消息,高度评价新生剧团的演出:“爱国热忱,至为可佩,公演数日,表演技巧纯熟,剧情深刻,尤得各界好评,故成绩亦卓卓可观。”(1940年9月15日《西北文化日报》)1941年9月,新生剧团为了给难童募捐又在西安演出了由唐祈导演的曹禺名剧《原野》。由于话剧排演精良,剧场气氛热烈,“不但在西北是一个光荣的标记,就是在全国的演出记录上也是值得大书特书的”(1941年9月13日《工商日报》)。新生剧团在战时环境中能取得如此骄人的成绩,实属不易,他们的演出也被认为是“在西北艺坛上放一个异彩”。

在信息闭塞、物质条件十分艰苦的条件下,新生剧团通过演剧这一特殊形式开展抗日救亡运动,将募集到的资金用于捐助伤兵、难民、前方将士,体现了西北联大学子的爱国热忱和民族责任感。他们的演出不仅促进了《雷雨》《日出》《原野》等现代经典话剧在西北的传播,同时也将新鲜的艺术观念融入陕西古老的历史文化之中,丰富了当地民众的精神生活,增强了他们的民族与国家意识,对当地的抗战文化事业作出了积极贡献。

西北联大新生剧团为难童募捐演出《原野》的演出广告

“努力发扬我四千年国族之雄风”

1938年,时任西北联合大学国文系主任的黎锦熙与法商学院院长的许寿裳共同撰写了《国立西北联合大学校歌》,歌词如下:

并序连黉,卌载燕都迥。联辉合耀,文化开秦陇。汉江千里源嶓冢,天山万仞自卑隆。文理导愚蒙;政法倡忠勇;师资树人表;实业拯民穷;健体明医弱者雄。勤朴公诚校训崇。华夏声威,神州文物,原从西北,化被南东。努力发扬我四千年国族之雄风!

这首校歌用词典雅,大气磅礴,今天读来,仍能感觉到洋溢其中的热血豪情。这首校歌不仅形塑了西北联大的校园文化,也为西北联大师生的文学创作奠定了精神底色。

抗战时期,西北联大师生特别注重以传统资源激发抗战热情,推动民族精神重建。1938年11月6日,许寿裳参加完西北联大的集训出队仪式后发表演讲《勾践的精神》,将越王勾践视为“我国历史上一位报仇雪耻的好英雄,也是一位抗战建国的好模范”,希望青年们学习勾践,努力前进,树立“有自信,有计划,刻苦耐劳,长期抗战,上下一心,共赴国难”的精神。1939年4月6日,西北联大在张骞墓前举行民族扫墓节与国民抗敌公约宣誓活动。全体师生在徐诵明的带领下宣读誓约,整齐隆重,声动天地。胡庶华勉励同学:“要效法张博望侯(张骞)的坚苦卓绝,不与敌人妥协的精神,来从事抗战建国的工作。”(吞吐《西北联大动静》)

西北联大师生不仅以中国历史上的杰出人物来激发斗志,更自觉地借鉴古典诗歌的艺术形式来表现家国破碎、重振中华的现代情思。抗战期间,黎锦熙、许寿裳、罗章龙、刘拓、陆懋德等人都创作了大量旧体诗。罗章龙《秦麓草堂述怀》“授徒惭自了,树木盼成林”,刘拓《辛巳乐城春禊》中“转徙存完卵,栽培衍嫩枝”,与屈原《离骚》中“滋兰九畹”“树蕙百亩”旨趣相通;许寿裳《成都飞昆明机中》的“漂泊生涯亦自耽,忽从西北到西南”,脱胎于杜甫的“支离东北风尘际,漂泊西南天地间”(《咏怀古迹五首·其一》)。刘拓《苏幕遮》:“夜方阑,风乍烈。鼙鼓东来,震破卢沟月。猛兽横行人迹绝。肠断金陵,梦绕燕山缺。 吊忠魂,埋暴骨。仰问穹苍,此耻何时雪。浩劫当头宜自决。三户犹存,曷患秦难灭。”意绪慷慨激昂,词风豪迈悲壮,与南宋豪放派词相近。这些旧体诗不仅反映了他们在西迁南渡中的漂泊经历,也流露出对战事的隐忧和时局的关注,彰显了一代知识分子的家国情怀。

除了旧体诗外,西北联大师生还自觉探索文艺民族化、大众化的路径。如后来成为九叶派重要诗人之一的唐祈,在西北联大时就曾在盛澄华的指导下学习里尔克、奥登、冯至的十四行诗。唐祈还利用假期,多次往返于陕西、甘肃、青海、宁夏等地。在大西北独特的地理地貌、风土人情和少数民族优美民歌的感染和启发下,他创作出一批具有民族气质和西部风情的“边塞十四行诗”。这既是对现代诗的民族化探索,也是对边塞诗传统的创造性转化,不仅在九叶派诗人中独具特色,在中国新诗史上也独树一帜。

此外,西北联大政治系教授许兴凯也积极从事抗战文学写作。他是日本问题研究专家,主讲日本史和中国政治制度史;同时以“老太婆”为笔名,在《世界日报》《新疆日报》《国防月刊》《大公报》等报刊上连载了《抗战演义》《抗战花》《抗战二寡妇》《国难商人妇》《抗战佳人》《双艳记》《从军双妹》等抗战小说。他以传统章回体小说书写抗战故事,情节曲折,用语诙谐,深受读者喜爱。这既促进了抗战宣传,同时也推动了中国传统小说形式的现代化转型。

抗战时期,西北联大师生跋山涉水,颠沛流离,几经辗转来到汉中。尽管地处偏僻,条件艰苦,但师生们始终心怀祖国,情系家乡,弦歌不辍,文脉不断,为抗战文化事业写下了浓墨重彩的一页,他们的历史贡献与精神品格,值得我们永远追怀铭记。

《光明日报》(2025年08月08日 13版)