点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【抗战中的百年巨匠】

作者:黄靖涵(河北传媒学院外聘教师、首都师范大学博士后)

赵望云出身于河北束鹿(今辛集市)的农家,自幼经历了辍学、当学徒、亲人早逝的波折命运,在民间艺术与乡土生活的浸润中,悄然孕育出朴素的写实主义情怀。

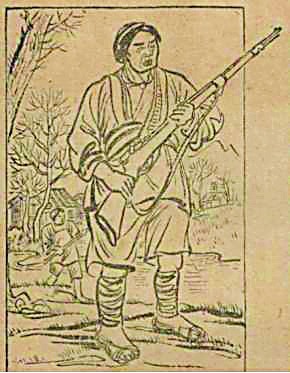

放下锄头,拿起枪来 赵望云 图片由作者提供

在抗战爆发前,赵望云的绘画实践已与社会大众的生存状态紧密相连。1928年,他组织“吼虹艺术社”,首次鲜明地提出“走出象牙之塔”的创作理念。在此后创作的《疲劳》《风雨下之民众》《贫与病》《雪地民生》等作品中,他将农民的疲乏、病者的无助、风雪中的挣扎一一入画,将原本游离于传统文人画之外的民生苦难纳入国画的表现范围,打破了旧有的雅逸趣味,确立了“以画反映现实”的立场。正如冯玉祥将军在《赵望云农村写生集序》中所言:“在现状的中国,当然不是空喊几声‘救济农村’‘复兴农村’等的口号所可了事的,更不是我们作几首诗,或画几幅画,就可能解决一切的。但我们相信:或者因此可以引起一些人,直接到农村去作实地的考察,而思有以根本的解决。”赵望云以画笔为引,搭建起通往乡土现实的桥梁,为其日后抗战主题的艺术创作奠定了精神基调。

1933年,赵望云受聘为《大公报》旅行写生记者,深入冀南十余县开展农村写生。1934至1936年间,他又沿长城日军占领区一路西行,走访塞外、鲁西、泰山、陇海、津浦铁路沿线,持续描绘乡村生活。他的写生作品,以全新的题材与风格真实再现了全面抗战前夕中国农村的社会图景,所表达的不仅是民生之苦,更是对国家命运的深刻关切。这些画作在报刊上刊载后,引起社会强烈反响,使他被誉为“平民画家”。

1938年1月,在冯玉祥的支持下,《抗战画刊》于武昌创刊,赵望云被推举为主编。担任主编后,赵望云立即邀请画家高龙生、汪子美、张文元、侯子步、黄秋农等投入编辑与出版工作。画刊坚持“面向大众、面向现实、宣传抗战”的编辑宗旨,深受民众欢迎,每期一出,迅速售罄,成为全国各地壁报画争相摹绘的范本。在战时极为艰苦的条件下,创刊并非易事,不仅要克服纸张匮乏、资金短缺等物资困难,还需通过国民党的严苛政治审查。1938年10月,武汉会战失利,编辑部转移到长沙继续刊印。由于长沙缺少制版的物质条件,不得已请木工将画稿刻版印出。不久,画刊社又转道桂林迁至重庆。这一时期的重庆已成为中国抗战大后方,中国文艺界名流多会聚于此,有徐悲鸿、阳翰生、田汉、郑伯奇、翦伯赞、王语今、叶浅予、李可染、张仃、黄苗子、黄蒙田、吕霞光、特伟、丁聪、陈晓南等人。《抗战画刊》与文艺界名流联系密切,积极开展抗日宣传活动,逐渐成为凝聚“文艺抗战者”的主要阵地。在三年多时间里,编辑部辗转迁移武汉、长沙、桂林、重庆、成都等地,先后出版三十余期,两度改版。作为主编,赵望云身兼数职——绘画、写稿、审稿、编排栏目,还需策划选题、组织外围作者、了解各方反馈与宣传需求。为保证画刊按时出刊,他曾与高龙生、汪子美三人轮班创作大幅宣传画,或控诉日军暴行,或描绘战斗场景,这些画面常以通栏形式刊载,图文并茂、情感激烈。即使在严冬之中,赵望云仍彻夜作画,白日稍作休整。他坦言:“总之,我们不能拿枪,纸弹如能在抗战宣传发生点功效,就算尽了我们一些职责。”面对危局,有人因生命危险退出编辑部,但新的力量不断加入,一幅幅揭露日寇暴行、讴歌军民抗战事迹的作品不断推出,强烈抨击了汉奸汪精卫集团,有力批评了某些人在民族危亡关头消极退缩的行径。

1942年,赵望云将目光投向西北边疆。应成都东方书社之邀,他与杨乡生等人赴西北采风,以艺术之眼追寻民族精神的原点。这次西行,虽非首次走访,但与早年的“行旅”不同,其动因是对国家命运的深层关注。他们在五个月内走访河西走廊、青海牧区、嘉峪关等地,笔下既有黄河铁桥、祁连雪山的壮阔景象,也有流离失所的百姓、奔赴前线的将士、团结抗战的各族同胞,画面中饱含沉重而坚忍的民族精神。在这段西北行中,赵望云愈发意识到传统绘画题材已无法承担时代之重。他突破艺术边界,将新闻报道、考察游记、古典诗词与现代速写相结合,创造出一种新的视觉语言。例如,在速写作品《伟大的黄河桥》中,他称赞这座桥“每日它不知负载了多大重量,通过去多少货资……它在开发西北的呼声中,将更发挥伟大的贡献”。而在《羊皮筏》《黄河水车》中,他刻画出西北独有的民间工具与风土人情,呈现出苦难中不屈不挠的生命意志。这些作品不仅传递着悲悯情绪,更蕴含着对边疆开发与民族团结的希望。在张掖,他亲历赛马会盛况,深感中华民族情感共鸣的力量。在《后方速写》中,他配文写道:“公路上拥走着军民,沦为战区的民众,老幼妇孺都退到安全地带,少壮的农民都要拿枪到前线杀敌!”这些速写与配文如同战地通讯,以鲜活、生动的形式记录了抗战历史,在动员民众、揭露暴行、振奋士气方面发挥了极强的传播力与感召力。

《光明日报》(2025年08月08日 16版)