点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【艺火传薪·纪念徐悲鸿诞辰130周年】

作者:陈青青(中央美术学院助理研究员)

如何阐释20世纪中国美术?如何理解在艰难时代中坚守爱国热情和艺术理想的艺术家们?如何探研中国近现代美术对于“文化自觉”的理论实践?这些都构成了回溯近现代中国美术发展不可忽视的课题。作为中国美术现代转型的枢纽人物和中国现代美术教育的奠基者,“一代宗师”徐悲鸿的艺术人生承载着回答这些命题的重要线索。

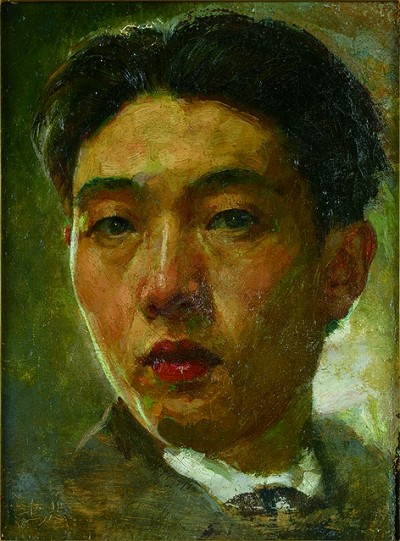

自画像(油画)徐悲鸿 1924年

今年是徐悲鸿诞辰130周年,他用毕生的艺术探索为中国美术的现代转型开拓新径,以非凡的胆略和才识为中国美术和美术教育的发展作出重要贡献。他的杰出成就和艺术精神是中国近现代美术的重要财富,不仅成为一个民族文化觉醒的象征,更成为20世纪一代艺术家无畏艰险、筚路蓝缕、不懈奋进的精神缩影。

“江南徐生”:跨文化视野中的艺术求索

徐悲鸿自幼受父亲徐达章影响,熟读国学经典,精研绘画理论,博览名家古迹,打下了深厚的传统文化功底,这成为他日后融通中西的重要根基。1915年,徐悲鸿来到上海,开始接受专业的美术教育,在新文化思想的影响下不断开拓创作视野,凭借自己的才华和努力,逐渐在美术界崭露头角。

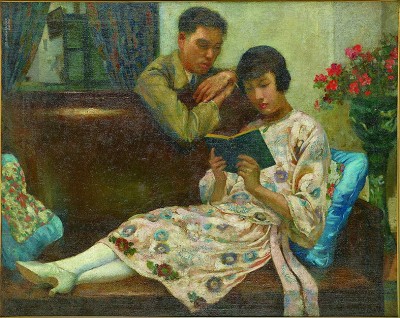

1917年,徐悲鸿开始筹备出国考察学习,康有为赠题词“写生入神”,并款署“悲鸿仁弟,于画天才也,书此送其行”。徐悲鸿先后东渡日本,负笈法国,在接触到西方艺术作品以后,开始对西方艺术中的透视、光影等方法进行研究,并且跟随历史画名家拉芒和法国写实主义画家达仰完成了素描、模特写生等阶段的学习。1922年,徐悲鸿继续居住在柏林,问学于柏林艺术大学校长康普。1924年,也就是徐悲鸿29岁时,北京政局变幻莫测,官费完全中断,以至于不能饱腹。但也就是这一年,徐悲鸿创作了大量油画作品,如《自画像》《远闻》《怅望》《琴课》等,这些作品在参加展览后引起画界关注,可谓功告小成。然而到了1925年夏,经济来源彻底断绝,他曾一度想回国筹借款项,后经赵颂南介绍结识了黄孟圭,通过黄孟圭举荐,于该年冬赴新加坡为陈嘉庚等画像,以筹集生活费用。作品《蜜月》即是徐悲鸿当时为黄天恩、傅季姑夫妇所绘的油画像。1926年徐悲鸿返回巴黎。

这段留学生涯成为徐悲鸿艺术人生中重要的积淀期。虽然生活条件艰苦,但徐悲鸿接触到大量西方经典艺术作品,系统学习了西方古典主义和现实主义的创作方法。这一时期,他的创作不仅有着鲜明的西方造型和构图特点,还保留了中国传统绘画的意境韵律和笔墨意趣,他也由此开始了在东西方文化碰撞交融语境之下,探索民族审美主体表达的创造性实践。

蜜月(油画) 徐悲鸿 1925年

其命遂志:文化交融下的整合重构

面对中西交织、新旧交替的文化环境,徐悲鸿经历了两个方面的困惑与思考:

其一,在跨文化背景下,油画表达的本土化问题。作为第一代油画家,徐悲鸿在对油画的本土化问题上始终保持着曲折、兼容、游移和互融等复杂的文化心理,但终其一生都坚持将油画的技术实践、表现途径整合为符合中国文化结构和民族审美情境的表达模式。

从留学欧洲时起,他的油画便无处不显现出深厚的中国传统文化气质,例如以蒋碧薇为模特创作的《抚猫女人》《萧声》《睡》,在准确表现人物造型和神态的同时传达出宁静悠远的浪漫诗意。通过对女性的细腻刻画,既体现出徐悲鸿借鉴西学的写实功力,又同时透露着浓郁鲜明的民族传统审美底色。回国以后,徐悲鸿更是运用中国历史典故借古喻今,以具有中国人物造型特征的肖像入画。1930年,徐悲鸿完成巨幅油画主题作品《田横五百士》及《徯我后》,并于南京的中央美术会画展中展出,被学界称为“中国美术复兴第一声”。与其说徐悲鸿的大型历史主题绘画提供了一个表达民族情绪的场域,不如说徐悲鸿意图借这类绘画来证明其“写实主义”观念与实践的正确性,希望通过学习西方写实主义和继承前人“规模良范”来建立现代艺术体系。

其二,在中西交融的碰撞与冲突中,中国画笔墨及造型观的转型问题。徐悲鸿早在留欧前,就形成了对“中国画改良”的思考:他在1918年的《北京大学日刊》中发表《中国画改良之方法》一文,其中斥责“中国画学之颓败,至今日已极矣”,他反对陈陈相因的程式化摹古之风,批评人物画“不准以法度,指少一节,臂腿如直筒”等造型问题。在留欧的八年时间里,徐悲鸿有目的地锤炼了精微深入的造型能力。从大量素描习作和草图中可以看到,他受欧洲古典主义影响,注重光影和结构的关系,并且擅长通过明暗交界线捕捉人体的动态和节奏,突出体积和空间。1947年,徐悲鸿发表题为“新国画建立之步骤”的演讲,认为“素描为一切造型艺术之基础”,并提出“建立新国画”,在“师法造化”中提高“观察能力”,并且又一次将素描放置在造型基础训练重中之重的位置。但与此同时,徐悲鸿也在某种程度上忽略了中国画传统写意造型的特质,以及有异于西方造型准则的训练方式,邵大箴评论其“与其说是个人的局限性,毋宁说是时代使然”。

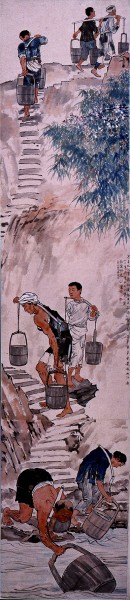

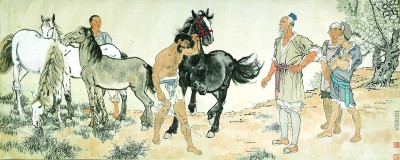

通过徐悲鸿的中国画作品,我们还可以看到他通过写实造型与传统笔墨融合统一所传达出的家国忧思。例如创作于1931年的大幅国画作品《九方皋》,据艾中信回忆,徐悲鸿曾鄙夷地指着九方皋身后的小丑说:“这个人其实不懂马的好坏,却摆出那种架势,着实可笑。”徐悲鸿借九方皋“得其精而忘其粗,在其内而忘其外”的相马智慧,讽刺时局混乱,当权者不识人才,也传达出他对国家命运的担忧与期冀;再如创作于1940年的《愚公移山》,通过描绘愚公带领子孙挖山不止的壮举,来表喻中华民族面对外敌时坚忍不拔的抗争精神。这类作品都将科学主义写实造型的素描方法与水墨线条相融合,以中国画的社会现实价值和现代转型为中心,开创了中国人物画之先风。

巴人汲水图(中国画) 徐悲鸿 1937年

致广尽精:中国现代美育的新范式

1927年徐悲鸿回国后,将“写实主义”视为复兴中国文艺的策略进行标榜,并将精力投放在传道授业、哺育人才的美术教育事业上。他先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院和国立北平艺术专科学校,1949年后任中央美术学院院长。徐悲鸿始终将美术教育视作提高国民素质和改造旧文化思想的重要途径,他所构建的美育思想和实践体系深刻影响了中国现代美术教育的前行之路。

在教学体系的设置上,徐悲鸿推行基础造型训练的素描教学、以素描写实为改良手段的中国画革新教学,以及学院派古典写实主义油画教学三个方面,以“新七法”“三宁三毋”为定则,同时继承达仰培养形象记忆力的“默画法”,这一整套素描教学体系成为当时中国美术院校中绝无仅有的模式。在师资人才的选聘上,徐悲鸿打破门户之见,以兼容并包的心态广纳一大批身份、学派、观念各异的优秀艺术家,不仅聘任齐白石、叶浅予等传统画家和吴作人等留洋艺术家,还注重教师梯队建设,培养艾中信、冯法祀等民族油画家,并推动蒋兆和、李斛、宗其香等将素描融入水墨,形成以写实主义为基础的“徐悲鸿学派”及中国画人物教学的“徐蒋体系”。在教学及创作方法论上,徐悲鸿取《中庸》“尽精微,致广大”为教育核心和美育理念,强调由精致入微的细节刻画升华至广博致远的精神境界,形成具有系统教学方法和广阔人文视野的美育范本。

徐悲鸿的艺术人生,矗立在中国美术从传统向现代转型的重要节点上,既是跨文化实践下生成民族新视觉的艺术探研,也是心系家国天下、感怀现实境遇的精神阐发。而其中所蕴含的传统激活、现实回应和本土美学创新这三重张力,仍在不断叩问今天的艺术实践和创作思考。也许,当下的文化形态已在不同于过去的时代脉络中展开,参与其中的创新途径、社会力量和认知判断等也不尽相同,纵横交错,但是,其共通性在于:正是在“民族”与“跨文化”的视域中,一代代艺术家笔下的中国形象塑造和主体重建等问题才得以有效解答,不断开拓新境,而这也正是徐悲鸿及其艺术探索的重要性所在。

九方皋(中国画) 徐悲鸿 1931年

《光明日报》(2025年08月10日 12版)