点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:陈洁、王声翔、郑榕(分别系中国科学院高能物理研究所研究员;副研究员;东莞研究部党政办宣传干事。中国科学院高能物理研究所研究员敬罕涛,故宫博物院雷勇,广东省博物馆张欢对本文亦有贡献。)

中国散裂中子源被誉为探索物质材料微观结构的“超级显微镜”,它能够实现对多种材料内部的无损探测。自2018年完成国家验收以来,中国散裂中子源在航空航天关键部件应力检测、锂离子电池、太阳能电池结构、稀土磁性、新型高温超导、功能薄膜、高强合金、芯片单粒子效应等重点领域取得了一批科技创新成果。但很多人不知道的是,它在文物检测分析方面,也有独树一帜的应用。

小小中子束,文物“透视眼”

我们可以靠什么去探索微观世界?传统的光学显微镜可以看到细胞结构,也就是几百纳米尺度;最先进的电子显微镜能看到原子,也就是几个纳米尺度。再往物质内部看、再往微观尺度看呢?这就需要更强大的设备,比如同步辐射光源,比如散裂中子源。

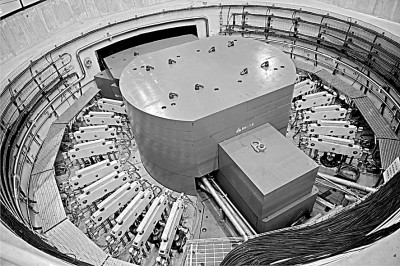

中国散裂中子源靶心 中国科学院高能物理研究所供图

中国科学院院士陈和生这样解释散裂中子源的科学原理:中子具备一些特性,如不带电,但是有磁矩;能够探测原子核的位置,探测同步辐射所不敏感的轻元素,比如碳、氢、氧、氮等元素的位置;穿透能力非常强,能够用来原位研究大的工程部件的残余应力和金属疲劳;可以探测物质结构的微观动态过程等。因此,它被科学家视作探索微观世界的理想“探针”。中子与被研究对象的原子核相互作用而改变运动方向时,科学家通过分析散射中子的轨迹、能量和动量变化,就能反推出物质的结构。这就好像我们不断往一张看不见的网上扔弹珠,有的弹珠穿网而过,有的则打在网上,弹向不同角度。如果记录下这些弹珠的运动轨迹,就能大致推测出网的形状。如果弹珠扔得够多、够密、够强,就能把这张网的组成精确地描绘出来。

研究越小的尺度,需要越高的能量。在占地400亩、相当于40个足球场大小的中国散裂中子源内部,质子被加速器“加速”到接近光速,然后像子弹一样轰击重金属靶,将其内部的原子核“撞出”质子和中子。随后,科学家们“收集”起这些中子,将它们作为“光线”,去探测物体内部的结构分布和运动状态。

理论上,散裂中子源可以无损探测任何我们看不见的物质。这种不带电荷的微观粒子,能穿透厚重的金属、坚硬的陶瓷,甚至复杂的多层包裹结构。

这些独特的性质,恰好对了文物探测的“脾胃”——散裂中子源为文物成像提供了无损透视的利器,让那些藏在内部的结构细节和材质密码都能清晰呈现。

中子技术三大“神器”,解析文物密码

中子是如何施展神通的呢?藏在中子束里的“超能力”,可不是只有单一技能——就像医生看病要用到听诊器、CT、验血等多种手段,中子技术也有三大“神器”:中子成像、中子衍射和中子活化分析。它们各怀绝技地为文物做“全身体检”,解析其中隐藏的历史奥秘。

中国散裂中子源快循环同步加速器 中国科学院高能物理研究所供图

中子成像技术:中子成像技术的建立是基于中子束射线穿过物体时会发生衰减的基本原理。中子扫描样品后,通过获取不同角度的图像,对物体内部结构进行三维表征。

简单来说,中子成像技术像是给文物拍CT。相比传统的X射线,中子对于由重金属包裹或内部结构复杂的文物具有更强的穿透能力。这种技术甚至可以在不对文物造成任何损坏的情况下,清晰地显示其内部结构,提供更丰富的样品细节。最重要的是,整个过程严格遵循文物保护第一原则:无损!

中子衍射技术:中子穿过物质时,会和原子核相互作用产生弹性散射,散射的波束相互叠加形成特定的衍射图样,从这些衍射图样可反推其物质组成与晶体结构信息,包括原子的位置、化学键的长度和角度等物质的微观结构,这就是中子衍射的原理。

如果说成像技术是看“长相”,那中子衍射技术就是读“基因”。在文物研究中,它可以用来分析古代金属和陶瓷器的化学成分、晶体结构信息等。它更是文物检测分析的重要利器,有助于探究文物的真伪、产地和制作工艺。比如两件看起来一模一样的青铜器,外形、纹饰几乎分毫不差,但中子衍射能深入探查其内部晶体的排列方式,而现代赝品的晶体结构与古代真品存在显著差异,这为科学区分二者提供了坚实依据。

中子活化技术:中子活化技术是一种用于确定文物化学成分的技术,因此又被称为文物的“成分化验师”。当文物样品被中子照射时,其中的元素会被活化,产生具有特定放射性的同位素。通过测量这些放射性同位素的能量和半衰期,可以准确确定文物中各种元素的种类和含量。

这项技术在文物研究领域展现出独特优势。例如,一件看似普通的古代陶瓷,通过中子活化分析可以揭示其胎土中的微量元素特征,为判定产地提供关键证据;一件鎏金铜器的合金成分,能还原古代工匠的冶金配方;而颜料中的特殊元素组成,则可能指向特定的矿物原料产地。这些隐藏在文物内部的“元素指纹”,正是破解古代制作工艺、原料来源和贸易路线的科学钥匙。

如今,中国散裂中子源已与故宫博物院、广东省博物馆、秦始皇帝陵博物院等机构展开深度合作,让我们在不伤害文物的前提下,聆听那些文物的“身世”,探索古人留下的智慧密码。相信未来,随着中子技术的不断精进,将在文物研究中有越来越广泛的应用,为考古学和文化遗产保护领域带来新的视角和方法。

清代铜鎏金绿度母像:解码工艺,复原历史真相

清铜鎏金绿度母像中子投影图 中国科学院高能物理研究所供图

广东省博物馆收藏的清代铜鎏金绿度母像,高16厘米。对于由铜和金等重金属组成的佛像,需要非常高能量的X射线才能实现透射成像,却只能得到内部中空的结果。借助中国散裂中子源的能量分辨成像谱仪,研究人员首次清晰观测到其内部丰富的装藏物,包括中轴木、宝石和絮状物纤维类材料。这一发现打破传统X射线成像对“内部中空”的认知,非破坏性地观察到佛像内部装藏品类和组成,为佛教造像工艺和宗教仪轨及其自身价值提供了珍贵的科学依据。

西汉漆鞘铁制书刀:逐层解析锈蚀机制,为现代保护提供科学处方

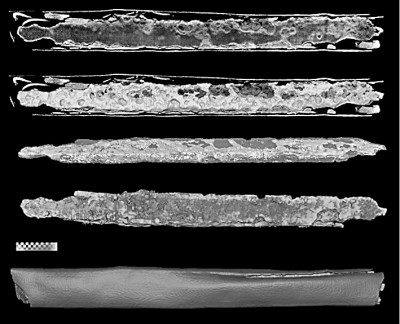

逐层解析西汉漆鞘铁书刀 中国科学院高能物理研究所供图

故宫博物院委托检测的西汉漆鞘铁制书刀,作为我国古代用于删改简牍文字的重要书写工具,早在商代便已出现,汉代尤为盛行,成为文人书房中的典型器物。该样品因铁质刀身与漆鞘严重锈蚀粘连,传统无损检测方法——X射线、CT因为铁器观测的高能量需求,影响了对锈蚀部分的观察。此时,中子CT技术在不破坏文物的前提下,可以轻易地穿透铁,揭示了书刀内部锈蚀产物和裂纹的三维空间分布,同时还展现了切削刃复合结构,为研究文物的锈蚀路径提供了新视野。

南海Ⅰ号沉船:捕捉古老贸易路线的化学指纹,溯源文明交流

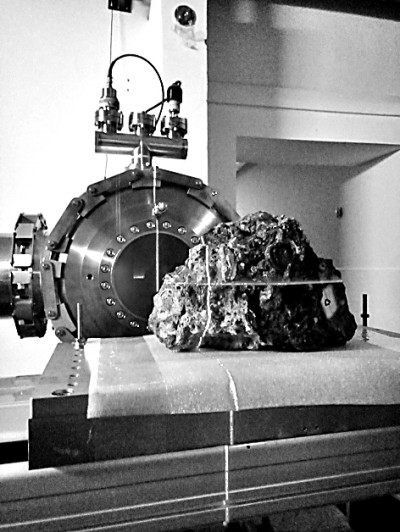

无损探测南海Ⅰ号沉船凝结物 中国科学院高能物理研究所供图

南海Ⅰ号宋代沉船研究开创了中国散裂中子源在考古领域的应用先河。科学家利用中子透射成像技术,分析了来自南海水下文物的海洋凝结物。在确保文物无损无坏的前提下,对这一复杂样品的内部结构进行透射分析,成功获取了凝结物内部钱币的尺寸、轮廓以及分布形态等信息丰富的文物和考古学信息,为古代海上贸易研究提供了科学支撑。

《光明日报》(2025年08月28日 16版)