点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

延续文脉 提升环境“含绿量”

演讲人:张再杰 演讲地点:贵州财经大学中国西部绿色发展战略研究院 演讲时间:2025年7月

张再杰 贵州财经大学中国西部绿色发展战略研究院院长,贵州绿色发展战略高端智库负责人,贵州黔兴高校智库联盟秘书长。参与国家社科基金重大项目3项,主持国家社科基金项目2项,完成省部级课题30余项;获贵州省哲学社会科学优秀成果一等奖2项,贵州省委改革重大课题优秀成果特等奖和一等奖各1项,国家民委调研报告优秀成果二等奖、三等奖各1项。

近日,中共中央党史和文献研究院编辑的《习近平生态文明文选》第一卷由中央文献出版社出版,在全国发行。作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,习近平生态文明思想深刻回答了“为什么建设生态文明”“建设什么样的生态文明”“怎样建设生态文明”等重大理论和实践问题,为我国生态文明建设提供了根本遵循。这是马克思主义基本原理与我国生态文明建设实践相结合的重大理论成果,是新时代推进美丽中国建设、实现人与自然和谐共生的现代化的强大思想武器。

2025年3月17日至18日,习近平总书记考察贵州时指出,“要保护好生态环境,努力把生态优势转化为发展优势”,强调了生态保护与经济发展的辩证统一关系。在新时代,必须将生态环境保护作为高质量发展的基础和前提,通过科学合理的方式将生态优势转化为经济优势,实现经济发展与生态保护的良性互动。

当今世界,生态文明建设已成为共同关注的焦点,中国以独特的发展路径和文化智慧,为这一全球性议题提供了深刻的思考和生动的实践。习近平生态文明思想为我国绿色发展提供了强大理论支撑。

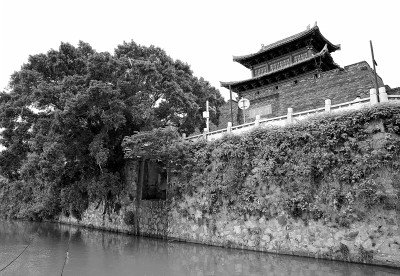

江西赣州古城涌金门下的福寿沟水窗。新华社发

从传统把握未来

习近平总书记强调,“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”在探索生态文明建设的道路上,我们应进一步深挖传统文化的智慧宝藏,从古代先贤的生态理念中汲取力量,为当代的绿色发展提供有益借鉴。

从《论语·述而》记载“子钓而不纲,弋不射宿”,到《孟子·梁惠王上》提出“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”,古人很早就认识到有限自然资源与人类无限需求之间的矛盾,并在用鱼竿而不是密网捕鱼、顺应农时耕种、按照山林生长规律取材等具体做法的基础上,形成了节用、应时等对古代农耕社会影响深远的观念,将尊重自然规律的理念与行为延伸到了古代社会生活秩序中。这种从实践到认知的发展过程,诚如《汉书·货殖传》所描述:“育之以时,而用之有节。草木未落,斧斤不入于山林;豺獭未祭,罝网不布于野泽;鹰隼未击,矰弋不施于徯隧。既顺时而取物,然犹山不茬蘖,泽不伐夭,蝝鱼麛卵,咸有常禁。所以顺时宣气,蕃阜庶物,蓄足功用,如此之备也。然后四民因其土宜,各任智力,夙兴夜寐,以治其业,相与通功易事,交利而俱赡,非有征发期会,而远近咸足。”

在农耕生产顺天应时的认知基础上,古人“天人合一”“天人感应”等蕴含朴素自然生态意识的传统思想得以充分酝酿、生发,无论是《孟子·公孙丑下》的“天时不如地利,地利不如人和”、《荀子·富国》的“上得天时,下得地利,中得人和”对天人关系的朴素认识,还是《吕氏春秋·审时》“夫稼,为之者人也,生之者地也,养之者天也”基于天人关系概括出的农学思想,以及《庄子·齐物论》的“天地与我并生,而万物与我为一”,都体现了古人对人与自然和谐关系的思考。

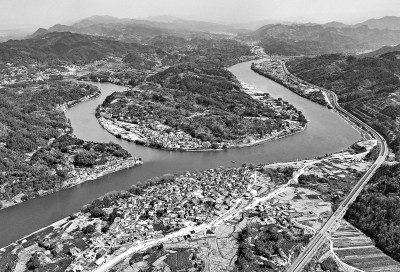

安徽黄山歙县的新安江山水画廊风景(2024年摄)。新华社发

这种思考一直延续发展,并长期影响着古代社会。《全唐文》收录了唐代陆贽的《均节赋税恤百姓六条其二请两税以布帛为额不计钱数》,其中就表达了古人对于人类与生态资源关系的思考:“夫地力之生物有大数,人力之成物有大限,取之有度,用之有节,则常足。取之无度,用之无节,则常不足。”正式提出“天人合一”的是北宋张载,他在《正蒙·乾称篇》中如是说:“儒者则因明致诚,因诚致明,故天人合一,致学而可以成圣,得天而未始遗人。”张载在《西铭》中提出的“民吾同胞,物吾与也”则将人类关怀扩展至自然万物。明代王阳明提出“风、雨、露、雷、日、月、星、辰、禽、兽、草、木、山、川、土、石,与人原只一体”“天地万物,本吾一体者也”,对“天人合一”观念作了进一步阐释。

“天人合一”观念中包含的人与自然和谐共生内容,不仅作为思想观念长期延续,还影响到了古代社会诸多方面。我国古代很早就把关于自然生态的观念上升为国家管理制度——虞衡制度。《周礼》记载,“山虞掌山林之政令,物为之厉而为之守禁”“林衡掌巡林麓之禁令,而平其守”“迹人掌邦田之地政,为之厉禁而守之。凡田猎者受令焉,禁麛卵者与其毒矢射者”。虞衡制度一直延续到清代。唐代杜佑《通典》记载了相关职务的历朝沿袭:“至魏,尚书有虞曹郎中,晋因之。梁、陈曰侍郎。后魏、北齐虞曹掌地图、山川、近远园囿、田猎、杂味等,并属虞部尚书。后周有虞部下大夫一人,掌山泽草木鸟兽而阜蕃之,又有小虞部,并属大司马。隋初为虞部侍郎,属工部……掌京城街巷种植、山泽、苑囿、草木、薪炭供须、田猎等事。”明清设虞衡司,《明史·职官志一》释曰:“虞衡典山泽采捕、陶冶之事,凡鸟兽之肉、皮革、骨角、羽毛,可以供祭祀、宾客、膳羞之需,礼器、军实之用,岁下诸司采捕。……冬春之交,罝罛不施川泽;春夏之交,毒药不施原野。”通过在动物繁衍期禁止渔网捕捞、原野施药等规定,延续着虞衡制度以及古人对生态环境保护的朴素认知。

古代“天人合一”观念的生发与延续,以及在生产生活领域的实践,虽然不可避免地存在着历史局限,譬如科学认知不足、实施效果相对有限等,但其反映的古人尊重自然规律的生态智慧和哲学观念,无疑是中华优秀传统文化中的重要财富,无论是历史名人的相关论述还是仁人志士的相关实践都在各地留下印记,其影响从古代延续至今。尤其是在民间文化、习俗等领域,诸如仍流传甚广的基于二十四节气的“清明前后,种瓜点豆”“立夏快锄苗,小满望麦黄”等民谚,以及清明寒食端午等传统节日保留的诸多基于“顺天应时”理念的节庆民俗等,可谓涓涓细流沁润千年。

绿水青山不仅是大自然赋予人类的宝贵财富,也是经济社会可持续发展的基石。当下,如何在继承并弘扬传统生态智慧的基础上进一步促进绿色发展,如何通过提升环境“含绿量”进一步赋能经济“含金量”,是需要进一步思考的问题。

绿水青山的多重价值

在生态文明建设进程中,必须清晰认识到绿水青山的多重价值,探索实现生态保护与经济发展和谐共生的有效路径。

一是珍视绿水青山的自然生态价值。绿水青山,这个充满诗意的词,描绘的是一幅清新脱俗的自然画卷:清澈的溪流在山间蜿蜒,茂密的森林覆盖着起伏的山峦,鸟鸣花香,空气清新。绿水青山不仅令人心旷神怡,更是生态系统健康与稳定的象征,其生态价值首先体现在其生物多样性上:它们是无数野生动植物的家园,维持着地球生命网络的复杂性和丰富性;是自然界的重要调节器,在水土保持、气候调节、水源涵养等方面发挥着不可替代的作用。需要看到的是,古人基于长久存在的朴素生态观,可以较快形成对绿水青山重要性的认识,但由于朴素生态观往往在统一性、体系性方面存在欠缺,故而今天需要进行针对性补强,使其演化为更具时代气息的现代生态系统观念。

二是重视绿水青山对人类社会的深远影响。绿水青山对人类社会的影响是全方位的。它们不仅为人类提供了丰富的自然资源,如木材、药材、食物等,还提供了精神慰藉和文化艺术灵感。从古代文人墨客的山水诗画,到现代旅游休闲的热门目的地,绿水青山一直是人类文化的重要组成部分。此外,在公共卫生领域,绿水青山的保护与人类疾病防控、健康促进等息息相关。我国古代农耕社会孕育并生发的“天人合一”等哲学观念,以及映射到民俗生活等方面的点点滴滴,都可以成为今天开展相关工作的重要抓手。

三是把握绿水青山与经济发展的和谐共生关系。加快高质量发展,必须把握好绿水青山与经济发展的和谐共生关系,确保在保护生态环境的前提下实现经济持续增长,同时通过经济发展为生态保护提供物质基础和技术支持,从而实现经济发展与生态保护的良性互动,为子孙后代留下宝贵的自然遗产和良好的发展环境。在这方面,古人有基于对当时社会生产发展水平的朴素认知而形成的“顺天应时”“节用尚俭”等理念,其影响延续至今。这些影响的存在,需要我们在工作中因势利导,结合现代科技和发展理念形成更科学更缜密的认知:在经济发展的语境下,绿水青山与金山银山并非零和游戏,而是互为一体、相互促进。对绿水青山的保护和合理利用可以为经济发展注入新动力。例如,生态旅游的发展不仅能进一步保护自然环境,还能为当地创造就业机会和经济收入。绿色农业、林下经济等产业的发展,在保护生态的同时,也为农民带来了实实在在的经济收益。此外,绿水青山还能带来碳汇交易,在应对全球气候变化中发挥着重要作用,对实现碳中和目标、推动绿色低碳经济发展具有重要意义。这些伴随现代知识体系而来的生态与经济发展新内容,需要进行及时的科普推广。

我们以贵州省剑河县开展的林业碳汇项目探索为例。剑河县位于贵州省东部,森林覆盖率72.42%,是全国重点林区县之一。当地许多村落都有保护古树的悠久历史传统,有的禁伐古树村规民约甚至存续超过300年。2021年,剑河县被列为贵州省首批林业碳汇交易试点县,当地实施了包括制定《剑河碳汇项目开发方案》、引入专业技术团队、人工造林和森林经营提升碳汇能力等一系列措施,并成立了贵州首个碳汇交易运营中心。2023年7月7日,在生态文明贵阳国际论坛剑河分论坛上,剑河县林工商公司与林农签订碳汇交易协议160份,涵盖林地面积2317亩,预计碳减排量19706吨,发放预购碳汇资金90余万元,160户林农家庭从中受益,户均增收6000元,生态价值转化成了群众可得的实在收益。

当然,从当地的实践来看,即便拥有历史悠久的保护林木传统观念和良好的群众基础,又有林业碳汇不断惠及更多人,但要想让生态价值获得更广泛的认可,仍需要诸多领域的配合。例如,过去对意外引发森林火灾、乱砍滥伐等事件的处理往往更多关注森林资源损失以及经济损失等,对大气排污量核算相对不足。而事件当事人也更倾向于沿袭“损坏多少林木就补种多少林木”的传统思维,现在则需要纳入对相关事件造成碳汇损失的科学核算,且与释法说理紧密结合,对为何采取新处理措施进行专业的科普宣传,从而进一步调动群众的参与积极性。

金山银山与经济发展

通过理论指导实践、实践反哺理论,在保护生态环境的同时,可以让绿水青山带来实实在在的经济收益,实现可持续发展。

一是把握金山银山作为经济发展目标的新内涵。随着生态文明理念不断深入人心,金山银山的内涵已经发生了深刻变化。它不仅指代经济利益的最大化,还包含了绿色发展、循环经济和可持续发展理念,强调在保护生态环境的前提下,通过创新驱动和科技进步实现经济的高质量发展,这不仅关乎经济增长的速度和规模,更关乎发展的质量和效益。

理论上来说,绿色GDP的概念为我们提供了一个框架,它在传统的GDP计算中扣除了环境退化和资源消耗的成本,更加全面地反映了经济增长的净福利。此外,生态经济学理论强调经济系统与生态系统的相互依存关系,认为经济活动必须在生态系统的承载能力范围内进行,以实现长期经济繁荣。从实践上来看,我国的绿色发展战略取得了显著成效,在新能源领域的投资和技术创新使太阳能、风能等清洁能源产业迅速发展,既减少了对化石能源的依赖,也推动了经济结构的转型升级;在城市规划中,“海绵城市”的概念被引入,通过构建生态友好的城市水系统,提高了城市对自然灾害的抵御能力,同时也提升了城市的生态环境质量。

二是实施保护生态环境同时实现经济可持续发展的策略。在保护生态环境的同时实现经济可持续发展,需要综合考虑经济、社会和环境等多个维度。这就要求在政策制定和资源配置上,更加注重生态环境的保护和修复,同时促进绿色技术和绿色产业的发展。可持续发展理论提供了一个全面的框架,强调在满足当代人需求的同时,不损害后代人满足其需求的能力。循环经济理论则提出了一种新的经济发展模式,它倡导“减量化、再利用、再循环”的原则,通过提高资源的利用效率来减少废弃物的产生。在实践中,我国的生态文明试验区探索出了多种可持续发展的路径。例如,浙江省的“千村示范、万村整治”工程,通过改善农村环境,发展生态农业和乡村旅游,既保护了乡村的绿水青山,也带动了农村经济的发展。在工业领域,通过推广清洁生产和循环经济模式,许多企业对废弃物进行资源化利用,降低了生产成本、提高了竞争力。

再以江西省赣州市生态文明建设的探索为例。赣州市位于江西省南部,在生态文明建设领域有较多的历史文化积淀。北宋时期虔州(今赣州)知州刘彝主持规划建设了当地的城市街道和排水干道系统。这套地下排水系统,因排水沟的走向形似古篆体的“福”“寿”二字而得名福寿沟。福寿沟充分体现了古人因势利导、节用循环的思想,它借助赣州古城西南高、东北低的地势,以明沟、暗渠、池塘为脉络,不仅承担排水功能,暴雨时能够削减洪峰,晴时还可供百姓养鱼种菜,构成“水塘、福寿沟、水窗、江河”的资源循环生态链条。时至今日,福寿沟仍有大约一平方公里的地下下水道在继续发挥功用。福寿沟设计修建中蕴含的古人智慧以及其所体现的朴素生态观念,不仅长期影响着当地对生态环境的认知,还融入了现代赣州发展的血脉,城市中央公园已成为调节城市水文的“海绵”。

赣南是原中央苏区的主体和核心区域,当地环境曾在当时因战争及经济封锁等各种因素遭到过破坏,中央苏区专门成立了山林水利局,作为统筹苏区山林水利工作的领导机构,在当时的艰难条件下积极组织、发动群众植树造林,涵养水源、改造荒山。

为激发社会各界积极投身生态文明建设,赣州在几个方面着力:一是推动生态恢复,截至2024年11月,累计修复废弃矿山6800余公顷、改造低质低效林830余万亩。 2024年赣州市生态质量指数(EQI)位居全省第一;二是优化升级传统产业、推动能源绿色化发展。赣州深入实施碳达峰十大行动,“十四五”以来能耗强度预计下降22.9%、超基础目标10.4个百分点,新能源发电装机量和发电量连续六年居全省第一;三是盘活生态资产,在全域推进生态产品价值实现,“十四五”以来新认证富硒农产品179个,林权抵押贷款突破100亿元。

在发展中保护、在保护中发展

在生态文明建设的宏伟蓝图中,正确的价值观如同指南针指引着前行方向。它不仅根植于中华优秀传统文化的深厚土壤中,也与马克思主义生态观相契合,强调在发展中保护、在保护中发展,实现人与自然和谐共生。

一是重视理论与实践的深度融合。“绿水青山就是金山银山”的理念,深刻揭示了生态环境与生产力之间的辩证统一关系,突破了将生态保护与经济发展对立起来的陈旧思维。这一理念强调,生态环境本身就是生产力的内生变量与价值目标,蕴含着尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念和价值诉求。实践层面上,这一理念已被广泛运用于生态文明建设中。

二是需要政策引导与制度创新。党和政府坚定不移推动绿色转型,通过出台《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等一系列政策措施,明确了绿色转型的目标和路径以及2030年和2035年的绿色发展目标,提出构建绿色低碳高质量发展空间格局,优化国土空间开发保护格局,推进主体功能区制度体系建设,加快建设自然保护地体系,为生态文明建设提供了明确的政策导向和制度保障。

三是推进经济转型与绿色发展。厚植于文化土壤中的生态观念需要现代科技的补强。通过推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设的绿色转型,落实全面节约战略,加快重点领域节能节水改造,完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和相关市场化机制。通过构建数字化治理体系,致力于建设绿色智慧的数字生态文明,加强数据资源的集成共享和综合开发利用,加快建立现代化生态环境监测体系。这些措施旨在实现降碳、减污、扩绿协同监测全覆盖,提升生态环境质量的预测预报水平。

四是推动生态文明建设的社会行动。通过深化生态文明体制改革,健全生态环境治理体系,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展,促进人与自然和谐共生。在继承和发扬中华优秀传统文化中的朴素生态观念基础上,为其赋予现代科技元素及理念,通过弘扬中华优秀传统文化、对现代科技和经济发展进行宣介推广,引导全社会积极参与生态文明建设,把建设美丽中国转化为全体人民的行为自觉,形成人人参与、人人共享的良好社会氛围,为生态文明建设注入强大的社会动力,为生态文明发展续写新的人文篇章。

《光明日报》(2025年08月30日 10版)