点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【书中问学】

中国故事学建设历程的集中呈现

——读《钟敬文故事学文存》

作者:安德明(中国社会科学院民族文学研究所副所长、研究员)

钟敬文(1903—2002)作为中国现代民俗学的奠基者与领军人,毕生致力于民间文艺学、民俗学的研究与教育。他在北京师范大学执教期间,创建了中国首个民间文学教研室,推动民俗学、民间文学研究纳入国家学科体系。他倡导“人民文化”研究,被誉为“中国民俗学之父”。

《钟敬文故事学文存》系统梳理了钟敬文跨越半个世纪的故事学研究成果,展现出中国故事学自主知识体系建设的艰辛历程,为构建中国自主知识体系和人文学科创新提供了重要范式与参考。

钟敬文是中国民俗学和民间文学研究的重要奠基者,也是该学科建设历程中最为恒久、坚定的开拓者与领导者。自五四新文化运动时期投身民间文学与民俗学事业,直至2002年逝世,他将毕生精力奉献于这门深具人民性的学问,并取得了卓越成就。故事研究作为民间文学研究的主要分支,是钟敬文长期关注的重要领域。通过对民间故事诸多关键问题的系统探讨,他不仅推动了中国故事学学术体系的发展,也促进了民间文学研究与民俗学学科的完善。《钟敬文故事学文存》(以下简称“《文存》”)集中展现了钟敬文在故事研究方面的成果,从中可清晰看到中国故事学乃至中国民间文学研究自主知识体系建设的轨迹。

《钟敬文故事学文存》 钟敬文 著 商务印书馆 图片由作者提供

通融中外

故事学的国际视野与本土根基

世界各国民间文学研究中成体系、有影响的理论与方法,大多是在开阔的国际比较视野下逐步发展成熟的。这体现在两方面:一方面,具有说服力且经得起历史检验的研究,往往建立在广泛的国际民间文学比较基础之上;另一方面,那些解释力强、有效且一致的理论与方法,通常得益于各国学者的相互借鉴与共同推进。中国故事学理论与方法的建设历程,也印证了这一规律。

中国对民间故事的采集、记录及其作为文论证据的运用,可追溯至先秦时期。历代文献中亦不乏相关记载,经过不断整理已经积累了丰富的故事资料与独特的文献辑录方法,但这些内容长期被视作论据,或归入志怪、轶事、谐谑等小说类别,多从文人创作角度被理解或编纂,未能形成从民间口头文学角度加以系统认识的观念。近代以来,伴随中西文化交流日益密切,越来越多的中国学者开始借助他者视角反观自身,民俗学、民间文学等新学科应运而生。在此过程中,钟敬文等杰出学者积极借鉴西方理论,深入探索中国民间文学与民俗的内涵,同时立足本土实际,推进学科建设,发挥了重要的奠基与引领作用。

《文存》收录钟敬文不同时期的23篇代表性论文,其中16篇写于1925至1936年,7篇完成于1973至1991年。除《民间文艺学的建设》一文作为“代序”,探讨其于1935年首倡的“民间文艺学”概念及相关理论问题外,其余均属故事学重要问题的专题研究。这22篇论文被编者归入“中国故事类型”“自然神话中的动植物故事”“自然神话中的洪水天体故事”和“英雄故事”四个板块。此种分类既遵循原文主旨,亦体现编者理解。这些论文虽写作时间跨越半个多世纪,除特定概念带有时代印记外,其基本理念、研究方法与学术旨趣一以贯之。

《刘阮遇仙图》 图片由作者提供

广博兼容

贯穿始终的学术品格

第一,全书秉持广义故事观,并在此框架下清晰区分狭义故事与神话、传说的差异,进而围绕各自特征展开深入探究。广义故事泛指所有散文体口头叙事作品,狭义故事则在此基础上按内容、功能与艺术手法进一步细分,特指那些具有泛指性、虚构性与生活化特征的一类。狭义故事与强调起源与神圣性的神话、侧重历史性与可信性的传说形成对照,三者又因同属散文体叙事,共同构成广义故事的基本要素。对狭义故事、神话与传说的区分,体现学术研究日趋专业化与精细化,有助于深入揭示不同体裁的本质属性、内在结构与社会文化功能。但研究者也需避免过度强调体裁界限,防止故事学、神话学与传说学各自为政、画地为牢。坚持广义故事观,有助于超越狭隘视角,在广泛比较中理解不同体裁的差异、互动与转化关系,进而阐明其在民间叙事层面的普遍规律。《文存》中的《中国民间故事型式》《老獭稚传说的发生地》《中国的植物起源神话》等文,既严格区分体裁属性,又突出其作为“故事”的叙事统一性,体现钟敬文辩证的体裁观,这一观念在其后期《民间文学概论》中进一步升华,形成具有中国特色的故事分类体系。

第二,坚持多元方法的兼容并蓄。书中每篇论文既继承中国传统考据学的文献功底,从文化史、思想史角度展开探讨,又吸收芬兰历史地理学派的理论精髓,在故事类型研究方面取得突破。如《中国民间故事型式》首次系统梳理中国故事的整体面貌;《论民族志在古典神话研究上的作用》率先引入民族志方法,拓展神话研究视域。这种跨学科整合展现其学术前瞻性,拓宽了故事学的研究路径。

第三,始终秉持整体文学观与文化观,具备自觉的国际比较视野。《文存》中各文既把故事视为生活文化的有机组成部分,结合其在生活实践中的应用来理解其意义,又广泛运用文献与口头、中国与外国、各民族的神话、传说与故事材料,在开阔比较中揭示不同故事在特定地区与民族中的意义,及其中蕴含的人类共同价值观。这种兼容并蓄、置于社会语境中综合考察的整体观念,是钟敬文学术思想的核心,不仅滋养其个人成就,也引领中国民间文学研究视野不断拓展。

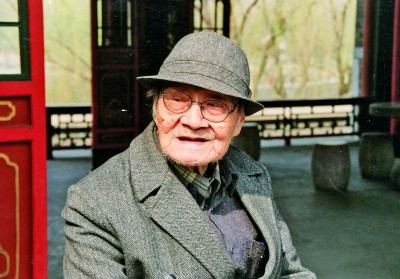

1998年钟敬文在陶然亭公园留影。图片由作者提供

自觉与自信

中国故事学建设的内在动力

书中论文还清晰地呈现出钟敬文鲜明的学术自觉与文化主体意识。他既立足中国实际,又积极借鉴国际理论方法,致力于构建中国故事学的完整体系。这一追求早在其学术生涯初期便已形成。

1924年,顾颉刚发表《孟姜女故事的转变》引发广泛回响,钟敬文是重要回应者之一。据书中记录,1925年,钟敬文就孟姜女故事研究与顾颉刚展开对话,在五封书信中沿“层累造成说”的研究范式,通过文献与田野互证,提出新证据与新见解,推动讨论深入。自第二封信起,顾颉刚认真回复他,并受其启发,意识到研究故事“不能专就这一件故事的本身”,而“必须同时研究别的故事,始可寻出它们交互错综的痕迹”。在此互动中,也可看出钟敬文的学术能力与自信显著提升——从他对顾颉刚的称谓由“颉刚先生”变为“颉刚兄”,可以感受到二人学术关系的改变,钟敬文本人心态的微妙变化也跃然纸上。

这种在借鉴中创新、在对话中超越的学术品格,使钟敬文在故事研究领域未囿于顾颉刚范式,而是迅速转向更开阔的格局,即国际民间文学研究的新视角与新方法。《文存》所收多篇1930年代的论文,充分体现这一特点。这些文章借鉴当时国际学界主流的历史地理学派方法,或从故事类型入手探讨中国神话、传说与狭义故事中特定类型的意义,或揭示中国故事类型的整体特征,每篇皆属在未垦领域的“刨了几锄”(钟敬文语),却成为后世研究者无法绕开的典范。它们之所以能够产生这样的效果,归根结底源于作者独到的眼光、胸襟与立场:既有开放敏锐的视野,及时借鉴前沿理论方法探讨本土问题;又有坚定的文化自信与“发彩扬辉”(钟敬文语)的使命意识,使其能超越西方学术束缚,立足中国文化传统与学术发展需要展开创新与建设。这样的胸怀与意识,亦是同时代一批先进知识分子的共同素养。

从1930年代首倡建设民间文艺学这门新学科,并疾呼“中国人,今日已临到学术自觉的时期了……我们要在前进的世界学术的广场上竖起一面鲜明的中国旗帜”,到1980年提出“建立具有中国特点的民间文艺学”,再到1990年代倡导“建立中国民俗学派”,钟敬文始终秉持在国际框架下建设中国学术的自觉追求。这一追求既着眼本土体系完善,又面向世界学术格局,为今日中国民间文学与民俗学的发展奠定基础。这些特征与历程在《文存》中均有深刻体现。可以说,《文存》通过对钟敬文故事学成果的重新汇编,一方面让读者在新时代重读经典,体会其中中国立场与国际视野交融的方法意义;另一方面也以故事学为例,集中展现中国学者建构自主知识体系的奋斗历程。

需说明的是,作为后人结合当前学术趋势对钟敬文论文的新编,本书分类方式或与常见理解不尽相同,与作者在《民间文学概论》中的分类观念亦可能存在差异。但“作者未必然,读者何必不然”,作为钟敬文辞世多年后新编的专题论集,此类差异既体现后来者结合时代特征的新思考,也使各篇目在新组合下焕发生机,启迪多角度讨论。

《光明日报》(2025年10月25日 12版)