点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:杨曙明(陕西省社科院特聘研究员)

近日,有诸多学者撰文,从书法风格、字体写法、石刻刀法等角度论述“昆仑石刻”存在一些疑点,认为其系近代伪作。笔者认为,从书写与雕刻角度来看,“昆仑石刻”不伪。

从书写字体来看,“昆仑石刻”的文字时代特征明显,是典型的秦代文字风格,与石鼓文、泰山刻石、秦诏版、岳麓秦简、云梦秦简、里耶秦简、睡虎地秦简等秦文字的风格相似,特别是与秦诏版和秦简的字体非常相近。有学者认为“昆仑石刻”字形大小不统一,没有纵横界格,有左右两行或三行互相穿插的情况;还有学者认为呈现出“左低右高”“重心上提”“中宫收紧”等“魏晋新体”特征。这些质疑可能忽视了当时的历史背景和生产力条件,秦代时能识字写字的人不是很多,能把每个字每次都写得完美无误、完全一致,不是谁都能做到的。即便在书写已经非常普及的今天,我们自己也很难保证每个字每次都书写相同。更何况是高寒地带的荒野中,在凹凸不平的崖壁上,在物资保障不力的状况下,字体书写不规整,没有纵横界格,布局无章法都是可以理解的。我们今天看到的峄山刻石、泰山刻石、会稽刻石、琅琊刻石等,都是在加工平整的碑石上书写,有可能就是在作坊内精工慢活加工完成,但“昆仑石刻”在野外崖壁,属于就地取材,急就成书,崖壁石材的空间有限,还要考虑石缝、突起等因素,不能简单地与加工处理过的刻碑类比,更不能用现代书法的章法、气息、字势等标准去衡量。

从青铜器的金文来看,商周和秦汉之际,铭文谋篇布局不规整、纵横不打界格也很常见,有时整篇文章中同一个字的写法不同也是常见的。特别是在秦代的诏版、量权等器物上,同一个字在不同器物上的写法不同,略有差异,更是常见。秦代虽然统一了书体,也公布了标准字体,但手工书写是个技术活,不是谁都可以和李斯一样书写标准字。秦代的峄山刻石是个特例,是秦小篆的标准字体,如同现代的印刷体。峄山刻石是国家行为,是国家标准,是秦文字刊行公布的范例。而“昆仑石刻”只是个大夫级的使团,团队随行人员中不一定有那么专业的书写人员和石刻工匠。需要强调的是,“昆仑石刻”不同于青铜铭文和石刻碑文是在作坊内完成的,有专业的工具和技术保障,而是在海拔4300米高寒地区的荒野中仓促完成的。撇开时代背景和地理环境,用印刷体与峄山刻石的标准来衡量,显然失之偏颇。

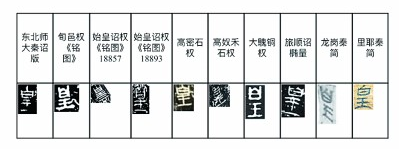

高密石权、大騩铜权、龙岗秦简等铭文中“皇”字的对比

从“皇”的写法来看,有学者认为秦统一文字之后的“皇”字中,上部的“白”字中间的一横,应与边框不贯通,作悬中一短横;下部的“王”字最后一笔,应该是一平横,而不是向下弯曲的一横。在青铜器的金文中,“皇”字中“白”字中间的一横,既有写作一横的,也有写作一点的,还有写作一竖的。就是写为一横的,也往往长短不一,不尽相同。比如同在一个青铜器窖藏出土的一组三件的“此鼎”和一组七件“此簋”,铭文中的“皇”字上部的“白”中间一横就不尽相同,几乎找不到完全相同的两个“皇”字。这还是一套三鼎七簋的青铜器组合,应该出自同一工匠之手。也就是说,即便同一书写者,同时书写的作品也不会完全相同,字体有差异是常见的现象。就是器盖同铭的青铜器中,也常见字体不一致的现象,如上海博物馆收藏的丰兮夷簋铭文中的“皇”字,器身的铭文书写比较规整,但器盖的铭文就较随意。古文字辨识过程中,字体松散的现象很常见,过于工整的反倒不多。青铜器铭文中常见一些古文字书写比较随意,但通过器盖同铭或同一组器物的相互比对,还是很容易隶定的,一般某个笔画是否贯通,不会成为质疑作伪的疑点。如“此簋己”铭文中的“皇”字,已是上下贯通,而不是左右一横或一点;“此鼎乙”铭文中的“皇”字,则已几乎看不出一点或一横。更为重要的是,在秦代文物中高密石权、大騩铜权、二世诏版、龙岗秦简等铭文中“皇”字的白中横笔已出现贯通。关于“皇”字最后一笔的弯曲,里耶秦简《更名方》的“皇”字的最后一横也是向下弯曲,也不应该视作现代伪作的证据。在野外的崖壁上书写与雕刻,比青铜器铸造难度更大,具体某个笔画不应该视作怀疑作伪的证据。

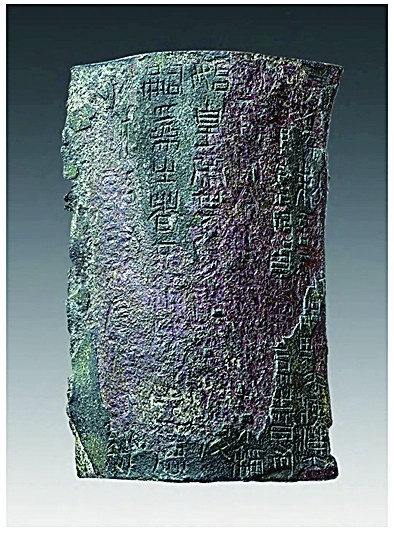

秦二世诏版

从石刻痕迹来看,“昆仑石刻”的刻字口边缘较光滑,刻痕深浅不一,底部宽平呈现出U形凹槽。与石鼓文、泰山刻石等刻痕相似,与近代石刻的字形底部呈现出V形凹槽的特点完全不同。李跃林对比西安阎良发现的秦铭刻石,认为“昆仑石刻”采用平口刀入石的刻制方法,与阎良秦铭刻石的刻制方法一致。也就是说,昆仑刻石使用的就是秦代的工具和方法(《用刻字法为“昆仑石刻”断代》)。有学者认为“昆仑石刻”整体气息偏弱,细节上用刀不果断,前后不一,冲出时有。同样没有考虑高寒荒野的环境和历史背景,当时的雕刻工具和工艺较为落后,整个使团的规模和层级不是很高,最高的职级仅为大夫,不可能随行皇家御用的专业石匠,在条件简陋、环境艰苦的情况下,短时间内要完成石刻任务,已属不易。简单地将“昆仑石刻”与泰山刻石、峄山刻石等类比是不科学的。

从以往考古经验来看,新的考古发现往往会颠覆我们对历史的认知。虽然近年来发掘的考古材料越来越多,但对秦代的文化、科技、交通等,我们还是知之甚少。新的发现会带给我们新的启示,指引我们去研究探索新领域、新知识。而用已知去否定未知,用当代标准衡量古代,是不科学的治学态度。《光明日报》此次开辟整版,设置专栏,将神秘高深的学术争鸣引向大众,给广大读者开启一堂秦史讲堂,普及了象牙塔内的严肃学术讨论。希望这样的讨论越多越好!

稿件统筹:光明日报记者 李韵、郭超、陈雪

《光明日报》(2025年09月10日 08版)