点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【游艺丹青】

作者:朱建军(深圳美术馆馆长),李垚辰(中央美术学院美术馆典藏部主任)

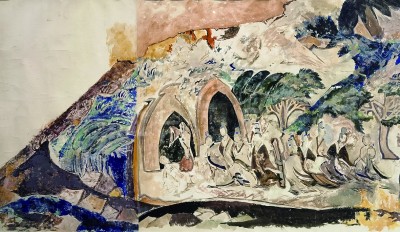

正在深圳美术馆展出的“我随潮流来——戴泽的跨世纪目光”展览中,有一幅陆鸿年、戴泽临摹麦积山壁画的水彩作品格外引人瞩目。这幅临摹于1953年的作品长720厘米、宽90厘米,所绘内容取自麦积山石窟第127窟佛本生故事《睒子本生》。这幅作品中有着丰富而精彩的细节,且颇具文化价值与历史意义,值得细细品赏。

《睒子本生》临摹作品(水彩画)陆鸿年、戴泽

麦积山石窟第127窟位于麦积山西崖最高处,为麦积山特大型洞窟之一。窟内绘塑精湛、修饰富丽,四壁及窟顶部分为北魏时期壁画。《睒子本生》位于第127窟窟顶前披,整个前披采用中国传统长卷式构图绘制睒子本生故事,大体可分为右、中、左三段。壁画右段是故事的开始,迦夷国王进山狩猎,场面盛大,高大华丽的车乘和浩浩荡荡的随从守候在林中。与此形成对比的是随即展开的紧张、激烈的追猎,此景绘于前披中段,其长度大大超出了左、右两段。道道条状的山峦犹如横向的格线,使一组组追逐如同竞赛,风驰电掣,惊心动魄,令平面静止的画面传递出强烈的动感。故事的主要矛盾冲突集中在左段,山林环境中,紧凑地描绘出国王误射睒子,国王至盲父母住所,父母因睒子遇难而大恸等复杂而连续的情节,以生动的戏剧性场面营造出悲痛的氛围,令人动容。

1953年,陆鸿年、戴泽缘何到麦积山临摹这幅作品?笔者查阅到发表在1954年第2期《文物参考资料》中的一篇《麦积山勘察团工作报告》,21页报告详细记录了此次勘察工作。1953年7月,中央文化部社会文化事业管理局组织勘察团到甘肃天水麦积山石窟进行勘查,勘察团由来自中央美术学院、中国美术家协会等单位的吴作人、王朝闻、常任侠、陆鸿年、戴泽等十余人组成,吴作人为团长。勘察工作历时32天,团队成员风雨无阻,克服重重困难,完成了临摹、特写和外景共150幅,摄影1000余张,塑造石膏翻模19件,测量了92个龛窟和麦积山的立面。

对于在127窟的临摹,报告中有着重点描述:“走上西崖的西边栈道,到最高层,进入第127号窟,是西崖三大窟中最小的一个,高4.42公尺,广8.63公尺,深4.85公尺。造像以正壁的一龛西魏石刻像最精致生动,藻井和四壁的全面,无处不是画。虽然有剥落、残褪,但比较其他各窟还是完整些。所以我们的临摹工作就以这个洞窟为重点,主要把藻井壁画几乎全部照原大、极忠实地临摹下来。”

《睒子本生》临摹作品(水彩画·局部)陆鸿年、戴泽

参展的这幅《睒子本生》就是当时陆鸿年与戴泽在127窟合作临摹的作品。从绘画的角度来看,这幅作品体现了陆鸿年、戴泽两位先生各自不同但水平高超的绘画技艺。两位画家当时都是中央美术学院的年轻教员,戴泽31岁,陆鸿年34岁,都是勘察团的青年主力。戴泽有着极强的写实功底,对于物象形与色的描绘可以精准到毫厘之间;陆鸿年是传统人物画家,擅长绘制壁画,了解中国传统人物画的风格韵致。

《睒子本生》临摹作品(水彩画·局部)陆鸿年、戴泽

诚如考察报告所记,他们“主要把藻井壁画几乎全部照原大、极忠实地临摹下来”,所以从画面上看,这幅作品是一幅非常忠实于原作视觉特征的临摹作品。由于其所承担的标本和科学研究的作用,两位画家在绘制时详尽地记录下他们所看到的壁画在1953年的真实状况。除了画面内容,还包括石窟中壁画的损坏和剥落情况,可以说是一幅照相式写真,是两位画家面对千年墙壁的一次忠实写生,这样大尺幅的画面也是对两位年轻画家综合能力的考验。70多年后,人们可以通过这件作品看到艺术家为追求视觉真实所付出的努力。

《睒子本生》临摹作品(水彩画·局部)陆鸿年、戴泽

我们发现,此幅临摹作品和同时期另外一批画作都采用了中国画颜色与水彩颜色相结合的方式进行绘制。两位艺术家在简单的炭笔定形后直接上色,几乎一次性完成了整幅画面的临摹,体现出他们在构图布局方面的极强能力。在画面中看不到犹豫和拖泥带水,壁画的内容和历史遗留的痕迹在临摹作品中浑然一体。这样潇洒的笔触,一方面体现出两位画家对魏晋壁画神韵的追求,力求在用笔上复原壁画的绘制方法,尤其是体现壁画的勾勒与敷彩;另一方面可以看出两位画家对于用笔的把控能力,陆鸿年擅长中国古典人物画,戴泽则是美院教师中素描功底极强的一位,当时刚刚从欧洲工作一年归国不久,醉心于现实主义创作,在造型和色彩方面都有了新的提高。两位画家通过细腻精到的笔触还原了斑驳墙壁的复杂变化,使得画面生气十足。

《睒子本生》临摹作品(水彩画·局部)陆鸿年、戴泽

此外,这幅作品通过对色彩的精心调制和叠加,真实反映了当时画家面对壁画时的视觉感受。十分难得的是,画面色彩的还原度极高,用色精准,我们从某些看似抽象的局部,还能够感受到戴泽的水彩画的某些用色和晕染习惯。作品不仅通过丰富的笔触和肌理变化模拟了壁画内容经过历史冲刷后的真实现状,甚至对磨损、裂痕和剥落处的形与色都进行了惟妙惟肖的表现。在当时简陋的条件下能够捕捉到壁画微妙的色彩变化,以及墙壁上斑驳脱落的多种质感,实属不易,色彩的真实感让观者叹服。

历经岁月沧桑,尽管壁画原作已残破受损,但临摹作品却忠实记录下当时的真实状况。这次麦积山勘察工作也对麦积山石窟艺术研究所的成立,以及麦积山成为世界文化遗产发挥了至关重要的作用,不仅是一段历史的见证,也是中国美术家不遗余力保护祖国文化遗产的生动实践。

《光明日报》(2025年09月14日 09版)