点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【AI与教育】

光明日报记者 晋浩天

轻点屏幕,一叶叶破损的古籍缓缓展开,或虫蛀、或污渍、或霉蚀……戴上VR眼镜,上海市信息管理学校文物保护与修复专业学生钟文杰在虚拟环境中修补孔洞、打眼穿线……修复结束,点开AI作品评价,98分!看着实训成绩,钟文杰脸上笑开了花:“太喜欢这样有趣的课堂了!”

这是上海市信息管理学校在虚拟仿真实训平台上开展“古籍修复”实训的一幕。教师周慈玉告诉记者,由于古籍,尤其是珍本、善本具有稀缺性和唯一性,学校无法提供大量真实的古籍让学生练习。“学校邀请相关企业参与,对古籍资料进行云采集,并开发了虚拟仿真实训平台,推出以连口、折叶、包书角等古籍修复关键技术环节为核心的专项实训模块,为学生提升实操技能开辟了新途径。”

“经过不断完善,这门课程获评国家在线精品课程。”更令该校校长唐纪瑛高兴的是,学生实操技能长进明显。

“随着科技飞速发展,AI技术正深刻改变职教实训的形态和内涵,从‘辅助工具’向‘核心场景’深刻演进。”教育部职业教育发展中心副研究员汤霓表示,用好AI等新兴技术,对于职业教育高质量发展,尤其是学生技术技能提升至关重要。

AI与职教实训深度融合会擦出怎样的火花?当行业热潮涌动,我们尤需冷静思考——如何才能突破发展瓶颈,让智能实训真正落地生根、开花结果。

AI正在重塑职教实训生态

在浙江机电职业技术大学智能制造实训基地,学生陈宇杰正在进行工业机器人系统集成调试实训。他站在智能生产线前,眼神专注,手中操作的平板电脑,连接着一套AI辅助教学系统。屏幕上,实时数据与虚拟模型相互交织,精准指导着他的每一步操作。

“在一次智能仓储系统调试任务中,我们遇到了货物分拣效率低的问题。借助AI系统的优化建议,小组重新规划了机器人行动路径,大幅提升了分拣效率。”陈宇杰兴奋地展示实训成果,“AI就像一位无所不能的导师,不仅教会我如何操作设备,更让我学会用智能思维解决生产难题。”

该校实训指导老师尤光辉介绍,AI赋能的实训模式,正重塑职业教育智能制造人才培养路径,为学生开启通往未来工业世界的大门。

采访中,“重塑”这一关键词,被多位专家反复提及。

“AI已应用于职教的知识学习、技能模拟、实训教学与智能评估等方面,逐步重塑了实训生态。”西南大学教育学部部长朱德全说,“AI通过实时抓取企业工单、设备数据等,构建鲜活的知识图谱,让学生接触的是‘此刻正在发生’的产业知识。同时,AI虚拟仿真平台可以提供逼真操作环境,让高成本场景‘可计算化’,并且可通过肌电传感器等技术实现技能操作‘零失误’。”

“实训虚拟化,让高危实训‘零风险可及’。”汤霓表示,当前,AI驱动的数字孪生技术正重塑场景边界。例如,在高端数控、航空维修等高成本、高风险领域,学生可在“数字孪生”环境中,进行不限次数、零损耗、零风险的操作练习。AI不仅是场景构建者,更是智能“陪练”,既提升了安全系数、设备利用率与学生技能熟练度,也显著降低了实训设备损耗成本。

更重要的是,AI让因材施教成为现实。汤霓解释道:“AI正让‘统一进度、统一内容’的工业化实训模式成为历史。基于深度学习算法,系统能为学生定制专属的‘技能进阶地图’。这种因材施教的模式,面向学习效率高的学生能自动解锁高阶任务和创新项目,针对基础薄弱的学生则智能分解技能点、提供渐进式训练方案。该模式可以打破传统实训‘齐步走’的局限,极大提升学习效率和学生自信心。”

“一方面,AI技术赋能教师成长,可以通过即时教学辅助精准分析学生操作数据,从而优化教学策略;另一方面,依托AI智能评估系统对学生技能水平进行多维评价,并给予个性化反馈,促成其靶向性提升。”朱德全透露,“据相关研究,当前AI技术在实训中具有三方面突出成效:一是大幅缩短实训用时,效率可提升50%左右;二是实训效果提升显著,关键指标达标率提升至90%以上;三是人均实训成本显著下降45%至80%不等。”

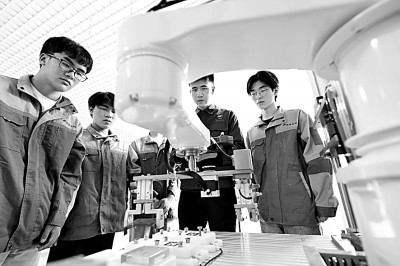

重庆能源工业技师学院工业机器人综合实训室,学生正在上实训课。孙凯芳摄/光明图片

实现重塑还需跨越多道坎

AI赋能职教实训,其价值不仅限于教育教学范畴,更延伸至产教融合领域。

在广东科学技术职业学院金辉工业设计产学研基地,3D打印机的“丝丝”运转声不绝于耳。人工智能专业学生郑温欣团队正为企业定制的智能台灯设计样品。

“产品设计的传统流程繁复,从设计到原型验证最少需要两周。现在借助大模型设计,时间缩短到仅用几个小时就可以完成。”指导教师孙巍介绍,团队训练了一个工业设计垂类大模型“知行大先生”,还设计了一个能与客户交流并分析需求的“咨询设计师”智能体。

郑温欣对着麦克风说完设计需求,十多套方案便跃然屏上,选定后,完美卡合的样品很快打印完成。“前几天,企业代表来看产品生产流程,当他们拿到这个样品时都惊呼速度之快,原先需要15天的活,我们48小时就能交付。”

“如今的实训室内,废弃原型件堆成的小山不见了,AI调用企业三年数据,两小时出二十组方案;当客户提出‘要像星空’,带星轨纹路的灯罩模型便在屏幕显现,连材质更换的适配参数也可自动算好。”孙巍告诉记者,在今年8月举办的中国大学生计算机设计大赛上,郑温欣团队获得了全国一等奖。

成效显著,前景可期,但朱德全仍审慎表示,AI重塑职教实训的“理想”真正照进现实,还需跨越多重关卡。

“AI在职教实训中的运用仍处探索初期,智能实训的稳定性与精准性均有所欠缺。某种程度上,当前应用只是‘形式AI’阶段,还未达到理想水平。”朱德全说,实现大规模AI实训,需要强大的算力与资源支持,而当前多数职业院校在此方面投入不足,致使实训效果受限。

汤霓发现,许多实训教师是技能大师,但对AI技术的理解和应用能力有限。他们有的因担心被取代而抗拒新技术,有的则简单将其视为效率工具而未能深入探索它在重塑教学模式上的潜力。他还指出,有部分学生过度依赖AI去完成任务,仅满足于“知其然”,致使其实操能力与批判性思维显著弱化。同时,技术瓶颈还体现在AI系统与真实场景还差“最后一公里”的难题。“AI的强大在于处理标准化、高重复任务,但这可能与真实场景的复杂性、不确定性形成冲突。如AI可高效传授标准化的电路维修规程,但在面对因设备老化、环境特殊引发的非标故障时,其指导能力便大打折扣。”

内蒙古呼和浩特市智能技术应用学校学生在参加电器安装与维修实训考核。丁根厚摄/光明图片

从顶层设计到微观生态全面优化

未来,要让AI更好赋能职教实训,各方该如何发力?

“要跳出工具论局限,采取一套系统组合拳,从顶层设计到微观生态进行全面优化。”汤霓建议构建“教学法先行”的整合框架,“先问教、再问技。”他指出,教育部门和学校应首先明确,在数智时代,我们需要培养学生哪些核心能力(如人机协作、数据分析、批判性思维等)。基于此,再反向设计AI课程体系、教学流程和评价标准。应鼓励教师进行“教学法创新”,将智能实训定位为一种探索式、项目式学习的载体,而非单纯的技能复刻工具。同时,应共建“产业级”数据与模型标准。政行企校多方可协同成立区域性或行业性AI实训数据联盟,制定数据采集和标注标准,共建共享高质量行业数据集。鼓励企业将真实生产数据和AI基本模型脱敏后向院校开放,让学生能接触到“产业真炮弹”,而非“教学玩具枪”,真正实现“所学即所用”。

“加强AI技术研发与优化,提升其在实训中的稳定性和精准性。”朱德全表示,职业院校可成立AI技术研发团队,针对实训特点进行定制化开发。同时,推动AI技术与实训课程、产业发展的深度融合,确保技术应用的实用性与有效性。针对AI实训,要进一步优化流程、丰富课程体系、规范标准,从而提升实训效果。具体而言,需制定翔实的AI实训教学大纲,明确实训目标、内容和方法;开发多样化的AI实训课程模块,涵盖不同专业需求;建立AI实训质量评估体系,定期监测和反馈教学效果,确保实训质量持续提升。朱德全强调:“要加强‘AI+专业’双师型教师培养,提升教师AI技术与实训教学的双重能力。”

同济大学职业技术教育学院教育经济与管理研究所所长李俊提出:“应进一步完善AI实训准入机制及伦理规范监管体系,确保设备和技术的适用性与规范性。可通过财政投入和社会资本等多渠道融资,设立专项资金支持AI系统在实训中的探索及应用,保障对AI实训的可持续性支持。同时明确隐私保护和数据安全标准,建立健全伦理规范,为实训安全保驾护航。”

《光明日报》(2025年09月16日 13版)