点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【抗战中的文艺力量】

作者:朱广华(中国美术馆馆员)

1939年1月,鲁艺木刻工作团合影(左起彦涵、华山、胡一川、罗工柳)。 资料图片

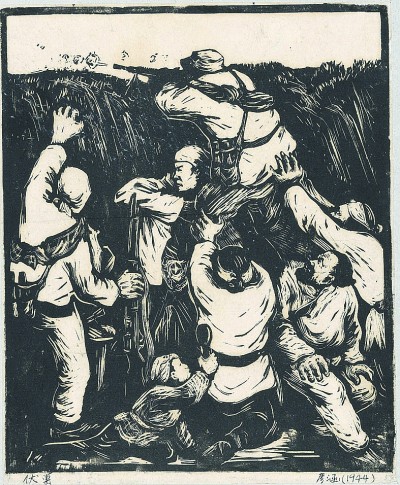

木刻版画《当敌人搜山的时候》 资料图片

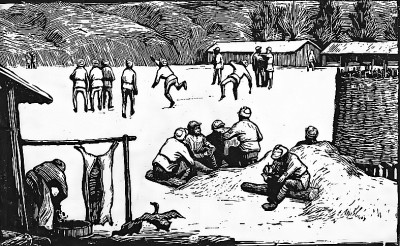

木刻版画《练兵》 资料图片

1937年卢沟桥事变后,“到延安去”成为许多想要参加抗战、追求真理的青年人的坚定选择。胡一川,这个日后成为鲁艺木刻工作团团长的青年人,先以厦门《星光日报》木刻记者的名义到达上海,后搭难民车到了西安,为通过岗哨,他剃光了头,穿一件蓝布大褂,化装成商人来到延安。1938年夏天,从国立杭州艺专绘画系预科毕业的彦涵,想起在长沙听过的徐特立的报告,再也按捺不住澎湃心潮,决心放弃升学机会,从湘西到西安,又长途跋涉800里,徒步11天,最终到达延安。几乎在同一时期,年仅19岁的古元在广州读到《救亡日报》关于延安抗日根据地的报道,深受鼓舞,奔赴陕北……

几十年以后,晚年的胡一川回忆:“脚上虽然打了泡,心里总是甜甜的。当我们到达革命圣地,看到宝塔山和延河,看到那么多朝气蓬勃的革命战士,心里感到万分兴奋!”其中,一大批文艺青年选择以木刻版画为武器,追求革命理想,开展艺术救国的实践。刻刀与木板的碰撞,成为那个年代铿锵的战鼓、文艺的先锋。

刚到延安的胡一川先在儿童剧团工作,因为心里一直想让新兴木刻成为宣传抗战的武器,就主动把自己刻印的《组织起来》《消灭汉奸托匪》等作品,一起贴在演出海报和宣传标语上。每当贴出不久他都发现,海报和标语还在,版画却被撕走了——原来大家这么喜欢。1938年中,已是鲁艺木刻教员的胡一川提出,应组织木刻轻骑队到敌后开展抗日宣传工作。这年冬天,鲁艺木刻工作团成立,胡一川、罗公柳、彦涵、华山等一起唱着《到敌人后方去》等革命歌曲,带着200多幅木刻版画,渡黄河,翻吕梁山、大别山,到一二〇师、一一五师、决死二纵队等处举办木刻展览。他们活跃在敌后,常常是牵着一头毛驴,驮上木刻印刷工具,头上包着白毛巾,身穿老百姓的服装,是一支地地道道的“木刻敌后武工队”。

抗战初期的木刻版画,深受西方版画影响,常常是画面概括、线条粗犷,黑白对比强烈,显示出对德国表现主义版画的模仿痕迹。这种“欧化”现象在当时具有双重性:一方面它帮助中国版画跳出了复制版画的传统范式,赋予新兴版画以强烈的视觉冲击力;另一方面也反映出当时版画的技艺局限和脱离群众审美习惯等弊端。

让木刻版画真正蜕变并产生巨大影响的秘密,是战火淬炼以及密切联系人民群众。

1939年冬,日军在太行山根据地散发印有日本判官图的伪年画“神判”,以“中日亲善”为名进行文化渗透。朱德提出“笔杆必须赶得上枪杆”,要求文艺工作者反击敌寇宣传。木刻团紧急创作了一批新年画,以传统民俗形式宣传抗战。1940年,胡一川创作出《军民合作》。这幅作品描绘了一位头戴帽子的群众用自家的驴为前线运载弹药的场景。他放弃了早期德国表现主义的阴刻阴影,而采用阳刻线条、套色水印,采用群众能“看得明白”、贴近大众审美的平面化构图,仅保留农民、毛驴、弹药箱三个元素。驴背“木制手榴弹”点明军民协作主题。以暖黄为底,弹药箱涂成亮黄、加上红纸条,在朴素中突出战争意象,成功唤起老百姓的情感共鸣。

这些作品创作出来后,工作团就地取材,采用民间印染法,夜以继日地赶印了10000多张套色木刻年画。两个小时就被群众抢购一空。彭德怀看到年画后,亲自给木刻工作团写信表扬。

走进大众,源于和大众融为一体,并真正体验艰苦的战斗生活。在太行山4年的战斗生活中,彦涵无数次经历生死考验,这也成为他的创作源泉。1943年,他从太行山回到延安鲁艺,对几年来前方的经验进行深入总结,创作出具有英雄主义气概的木刻版画——《当敌人搜山的时候》。画面中,八路军战士在群众的合力托举下,从壕沟中爬起,用机枪对敌人进行扫射。左侧的民兵正欲攀爬壕沟,加入战斗。画面下方,一个匍匐的儿童高举手榴弹,准备向上方的游击队员传递。整幅作品采用三角形构图,通过小孩的手,和旁边老农向上的目光,将观者的视线引向正在射击的战士。在技法上,作品采用黑白对比的版画造型方式,运用了以阳线为主的中国风格的表现手段。1945年4月9日,美国《生活》杂志发表了多幅彦涵的木刻作品,其中就包括这幅《当敌人搜山的时候》。这件作品当时起到了宣传抗日的重大作用,日后也成了世界反法西斯战争远东战场上的见证。

1940年夏天,在鲁艺经过一年多学习的青年学生古元,被派到碾庄村下乡。日子久了他发现,乡亲们对于熟悉的、喜欢的作品会发出由衷赞叹:“这条驴真带劲!”“这不是刘起兰家的大犍牛吗?”但是,对于那些模仿外国风格的作品,也会说:“为啥脸孔一片黑一片白?”为此,古元不断改变他的风格,明快的画风受到老百姓的喜爱。1942年5月,延安文艺座谈会的召开,让木刻创作者有了新的自觉,木刻的洋化形式得到根本转变,边区广泛开展的革命运动,以及由此在边区人民身上发生的生活战斗、行为习惯等各方面的转变都在木刻艺术中得到更充分展现。古元在这一时期完成的《减租会》《练兵》(又名《丰衣足食,习文习武》《八路军习文练武》)等成为重要的代表作。

1943年秋,古元随鲁艺慰问团赴南泥湾三五九旅驻地采风。此时南泥湾因“自己动手、丰衣足食”的大生产运动成为边区模范,部队“一手持枪、一手务农”的生存模式,成为重点宣传的典型。古元目睹士兵秋收、练兵、学习的场景,产生强烈创作欲望,于是完成了《练兵》这件作品。画面描绘了军营前的操场上,士兵有的在训练投掷手榴弹,有的围坐在一起学习讨论,还有的在笔记本上做笔记。画面左下角有炊事员在忙碌,木架上吊着刚宰杀好的猪,旁边有鸡鸭等家禽。远处有一排排整齐的营房,两位首长模样的人在交谈。画面简洁明朗、清新自然,正像古元自比的那样,这是“从人民生活的泉水中酿造出精神的甜蜜”。延安《解放日报》于1943年11月17日刊载了这幅作品,南泥湾精神通过木刻艺术形式传播开来。

延安木刻版画的诞生与演进,不仅是一场艺术的革新,从胡一川、彦涵、古元等艺术家的创作历程中,更可以看到他们如何在战火硝烟中开辟出一条“艺术为人民服务”的道路。这些作品在抗战中发挥了极大作用,践行了“文艺工作者和工农兵结合”这一重要思想,刻写了党领导下的革命文艺的辉煌篇章。

《光明日报》(2025年09月20日 01版)