点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:邢乐萌(中国民俗学会会员、中国人民大学文学院博士研究生)

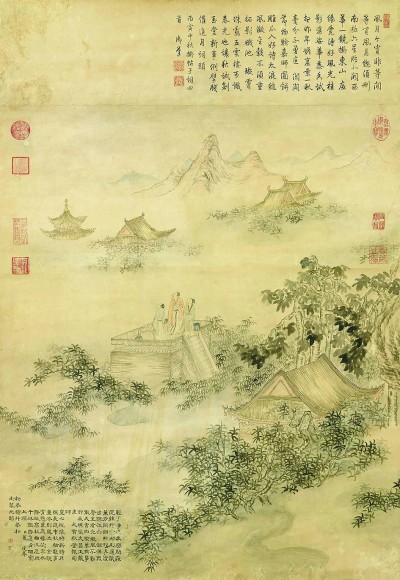

绘御笔中秋帖子诗 清 董邦达/绘 图片由作者提供

宋神宗熙宁九年(1076)中秋节,苏轼在密州太守任上,写下一阕《水调歌头》,寄给多年未见的弟弟苏辙。此词创作于“欢饮达旦”之际,但词中却充满凄清况味,词人对着天上的圆月发出感慨:“不应有恨,何事长向别时圆!”此句也勾连出唐宋文学中的一个问题——中秋应是团圆佳节,为何文人却总是在写离别?

何事长向别时圆

唐代早期的中秋诗,总离不开寂寥的底色。王建那首脍炙人口的《十五夜望月寄杜郎中》诗云:“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”起句便写庭中空明的月色、树上的寒鸦、枝头的冷露和沾湿的桂花,显然是在寂静独处之时才会注意到的景物。在这种环境下,即使千家望月也并非团圆之景,而是透露着:望月怀人才是此夜普遍的主题。

中秋诗词中的离愁别绪,一方面是受到秋季整体氛围的影响。中秋原作“仲秋”,居于整个秋季的正中间,值此“冷落清秋节”,迁客骚人自然容易发出“多情自古伤离别”的愁思。另一方面,中秋节本是一个围绕月亮而生的节日,月亮中的故事,从来都是孤独的。

中秋月,又被称为“端正月”。韩愈有诗云:“三秋端正月,今夜出东溟。”中唐欧阳詹《玩月》诗序总结了中秋最宜玩月的原因:“稽于天道,则寒暑均。取于月数,则蟾兔圆。况壒不流,大空悠悠……肌骨与之疏凉,神气与之清冷。”八月十五之月不仅形状端正,而且秋季天朗气清,温度和湿度都比较均衡,空气透明度较高,正是观月的最佳时节。

诚然,中秋节的月色在一年之中最宜赏玩,但是,中国的哲学思维中历来有着对“月盈则亏”的敏感,一年之中最为圆满的月相,也会让人意识到圆满过后的变化与缺憾。

月亮的圆缺,是古人观察时间更迭最为直观的方式之一。屈原早在《天问》中便发出过关于月亮与时间的疑问:“夜光何德,死则又育?”每个月的月朔,月亮还完全无影无踪,到月望则逐渐变成圆满的形态,从月望到月晦又逐渐变得残缺,直至完全消失,这个过程仿佛经历了一次死生的循环。

在古人的想象中,月相的变化是由月宫中的蟾蜍吞噬而致,也就是说,月亮中的仙物掌管着时间的流转。李白那首为人熟知的《古朗月行》中便写道:“蟾蜍蚀圆影,大明夜已残。”以蟾蜍噬月的神话指代时间的变化,在李白的另一首《古风》中表现得更为透彻,该诗以“蟾蜍薄太清,蚀此瑶台月”开篇,过渡到“萧萧长门宫,昔是今已非”的历史咏叹,正是月亮的圆缺变化让时间的推移变得具体可感。

在神话学中,月亮代表着重生的力量,月宫中的时间周而复始,月宫中的生命也是永恒的。古人总是追求长生,但正是因为生命总有终点,对于永恒的追求才有意义,借由月宫这个想象中的永恒之境,古人早已发现长生实现之后的虚无。《淮南子·览冥训》称:“譬若羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧,无以续之。何则?不知不死之药所由生也。”后世文人提起嫦娥奔月的神话,大多在写对于永恒时间的反思:“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”嫦娥登仙,自此与人间的伴侣永别,月宫中的时间周而复始,虽然没有衰老与死亡,但永恒的循环带来的是亘古不变的凄清冷寂。

与月亮相关的叙事中,处处充满着圆缺的张力。月满中天的中秋节,正因为处于圆缺转化的中间节点,所以人们在这一天的感情也兼具了悲欢两个维度。描写中秋月色的诗词,往往将月亮的圆满与人世的离别对举,晏殊《中秋月》诗云:“一轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。未必素娥无怅恨,玉蟾清冷桂华孤。”由月亮的圆缺循环,人们意识到短暂人世中的情感更值得珍重。中秋月圆之夜的分别固然令人怅惘,但也正因为有着“长向别时圆”的对照,“但愿人长久,千里共婵娟”的愿望才成为中秋节的核心内涵。

中秋谁与共孤光

苏轼写下《水调歌头》之时,应当不曾想到,未来要面对的是“世事一场大梦,人生几度秋凉”。二十年后,苏轼经历三次贬谪,在海南岛上的儋州独自度过中秋,此时,他所系念的仍然是弟弟苏辙,《西江月》中写道:“中秋谁与共孤光?把盏凄然北望。”这个问题同样引人深思——古人一般会与谁共度中秋呢?不同于今人的阖家团圆,对于唐宋文人来说,中秋节往往是与朋友共度。

其实,中秋节的起源与家庭团聚无关,它本是一个文人赏月会友的日子。《世说新语·容止》及《晋书·庾亮传》都记载了东晋庾亮秋夜登楼赏月的故事——庾亮在出任武昌太尉期间,在一个“气佳景清”的秋夜,与殷浩等人共同赏月谈咏。此事虽未标明发生在中秋夜,但在唐人的笔下,却往往将中秋赏月的雅兴追溯到庾亮的这段故事,如权德舆《酬裴端公八月十五日夜对月见怀》便写道:“偏怀赏心处,同望庾楼前。”

与亲友、同僚共同登楼赏月,赋诗歌咏,是唐代文人在中秋节的主要活动。前引欧阳詹的《玩月》诗,便是与同乡好友共同旅居长安时,“袭古人所玩之事”而创作,诗中云:“斯从古人好,共下今宵堂。”中秋节的节日内涵与活动,决定了中秋节的对月怀人,与九月九日“每逢佳节倍思亲”是不同的,唐人在中秋最怀念的主要还是知交好友。

唐代诗文之中,几乎看不到中秋归家团圆的描写。这是因为,中秋节在当时并没有被设为官方的公休日,与之相近的八月五日——唐玄宗诞辰“千秋节”倒是唐代的重要节假日,从八月四日至六日放假三天,若是八月十五日再放假,也确实过于频繁。北宋时期的休假制度中仍未出现中秋节的身影,如《宋会要辑稿》所载北宋之初的休假制度,以及后来的《天圣令》《元丰令》中都无中秋节放假的记载。一直到南宋宁宗嘉泰三年(1203)的《庆元条法事类》,才出现了中秋休假一日的记录。

因此,在唐宋时期,文人们在中秋节赏月,往往是与共同游宦的好友或者同僚相伴度过。尤其是对于中唐以后的翰林学士来说,题咏中秋之夜宫禁中所见的月色,更是成为他们表达身份认同的契机。如白居易在出任外省官员之后,怀念起自己曾经作为翰林学士在宫禁中赏月的场景:“秋月高悬空碧外,仙郎静玩禁闱间。岁中唯有今宵好,海内无如此地闲。”“禁中值宿,对酒玩月”的中秋场景,象征着他们与天子近在咫尺的身份,自然也成为翰林出身的文人们所共享的创作题材。

唐人赏月必赋诗,中秋月满之时,若是唱和往来的知交分隔两地,往往也会寄诗相和,如白居易、元稹、刘禹锡等人皆有相互往来的中秋寄赠诗。元和五年(810)中秋,白居易在宫中值夜,想到谪迁江陵的好友元稹,于是寄诗云:“银台金阙夕沉沉,独宿相思在翰林。三五夜中新月色,二千里外故人心。渚宫东面烟波冷,浴殿西头钟漏深。犹恐清光不同见,江陵卑湿足秋阴。”

但元稹此时显然与白居易有着不同的心情,他回寄的诗中略带不平之感:“何意枚皋正承诏,瞥然尘念到江阴。”看来,借月色寄托的相思,也需要双方处于相似的处境。但无论如何,借着诗札信笺的往来,现实中分离的友人也能实现“天涯若比邻”的神思相接。中秋节与远方知己借书信酬唱,形成了“寄远人”的文学传统,这应当也是中秋诗词中多写离愁别绪的原因之一。

团圞子女,以酬佳节

那么,中秋节是在何时才成为家族团圆的节日呢?

在北宋时期,中秋节的氛围与唐代有所不同。孟元老《东京梦华录》描写北宋时的东京中秋夜:“贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月,丝篁鼎沸,近内庭居民,深夜遥闻笙竽之声,宛若云外。”唐人往往寻清净处赏月,宋代则盛行热闹的月下聚会,即便是文人学士之间的中秋酬唱,也增添了欢乐的基调,因此范仲淹在《依韵酬叶道卿中秋对月》中感慨道:“处处楼台竞歌宴,的能爱月几人同?”

北宋时期,虽然诗人所处的中秋节景是欢乐的,但在诗词描写中还延续着唐代以来的清秋传统。试看欧阳修《酬王君玉中秋席上待月值雨》:“池上虽然无皓魄,樽前殊未减清欢。绿醅自有寒中力,红粉尤宜烛下看。”“皓魄”“寒力”等带着清秋季节感的词语,与“清欢”“红粉”的实景形成了鲜明的对照。苏轼《水调歌头》词中的“起舞弄清影”,与小序中“欢饮达旦”的背景,也是节语传统与节日实景分流的体现。

南宋时期,中秋家宴开始盛行,吴自牧《梦粱录》曰:“至如铺席之家,亦登小小月台,安排家宴,团圞子女,以酬佳节。”张镃《赏心乐事》中,八月仲秋的节事中亦有“中秋摘星楼赏月家宴”。及至明代,中秋节已完全成为团圆佳节,被呼为“团圆饼”的月饼也是在明代出现。刘侗等所著《帝京景物略》中记载:“是日必返其夫家,曰‘团圆节’也。”田汝成《西湖游览志余》亦载:“八月十五日谓之中秋,民间以月饼相遗,取团圆之意。”

至此,中秋节宛如“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,从最初清净寂寥的文人赏月之节,摇身变为欢愉达旦的团圆之日。从中秋节由古及今的氛围变化之中,也可窥见文人传统与市民文化之间的相互渗透。

《光明日报》(2025年10月03日 05版)