点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:肖云儒(陕西省文联原副主席)

插图:郭红松

一

面前摊开的几本老书,是用那种陈旧的纸张印制的。岁月的烟尘让它们有点灰头土脸。粗糙不平的纸张,使一些字的笔画残缺不全,却在残缺中诉说着生命的倔强。书页起了毛边,就像在战火里蜷曲着身子却不肯熄灭的火苗。封面盖有好几个印章,大都模糊不清。用放大镜仔细辨认,才看清了这些书原来都有不可小觑的来路和归宿。来路——江西“中共雩都县委宣传部”,福建“上杭县立中学图书馆”、“福建省立龙溪中学图书馆”,等等。归宿则是那枚椭圆形的印章显示的“中华苏维埃共和国中央图书馆”。

光阴将每个字烙在了我们心上。这些书大都是20世纪二三十年代的出版物,已是“奔百”高寿;它们来到这个“中华苏维埃共和国中央图书馆”的时间是1932年。

“中华苏维埃共和国中央图书馆”十几个字,让我脑海里掀波腾浪。在那个年代,革命先辈们不但于枪林弹雨中浴血奋斗,也十分重视“浴心”,他们渴望着书籍的陪伴、文化的引领。1931年11月,中华苏维埃共和国在江西瑞金刚刚诞生,不到半年就建起了自己的图书馆,对于理想和知识的追寻何等急切!

我没有赶上那个时代。不过,80多年中,命运的长线似乎总会不经意地在我和这块红土地之间打几个解不开的结,给我和它亲近的机缘。

事情要从2000年说起。那年,我出版了一套5卷本的文化研究书系《对视》,之所以命名为“对视”,是因为那5本书大都说的是社会思潮、审美文化和文艺创作现象的“对视”性思考。2009年,我的第二套2卷本书系出版了。这套书,角度由对视性的观察思考,转向了反观自身与时代的关系,尝试内省性的思考。书名呢,由“反观内省”很自然就想到了“雩山”。“雩山”是我的出生之地赣南雩都(今于都)的父亲山,也是红军长征的出发地。四五岁之前,是雩山、雩水养育了我,为我的生命敷上了底色。可惜我离开这块生命的襁褓之地已经80余年。

为了“雩山”书系的定名和出版,我奔波数千公里,重访那块红土地。就是那次回访,我在瑞金看到了盖有“中共雩都县委宣传部”印章和其他各县印章的原版藏书。

二

从于都朝东穿行七八个乡镇,就到了当年中华苏维埃共和国首都瑞金的叶坪镇。在一个被当地人称为“熬厅子”的院落,我见到了“中华苏维埃共和国中央图书馆”旧址。

叶坪镇草木繁茂,空气潮湿得如露雾润面。砖木结构的“熬厅子”有近20间房,屋前柱子般站着一棵高大的香樟树,枝繁叶茂地丰腴着,树干爬满青苔。几根粗如梁柱的树丫朝院子高高伸展着,护住老屋,也传递着依恋。树身上残留着炮弹轰过的弹痕。

毛泽东同志的老师徐特立是第一任馆长,领着20个人的团队在这里工作。草坪上立着一方碑:毛泽东同志读书阅报处(1931-1933)。那年代像是嵌在石头里的光阴。

当地人说,毛泽东读书很广、读得很急切。有时借了书,出门就坐到香樟树下翻阅。当时他正在苏区开展农村调查,已经完成了《兴国调查》的前言和长岗乡、才溪乡几篇调查报告。阳光洒在书页上,远处传来红军战士的操练声。

毛泽东后来曾回忆,自己在这里硬是读了两年书。整天看,读了这本读那本。后来写《矛盾论》《实践论》,其中的思想和观点,就是在这两年读马列著作中形成的。

1932年春漳州战役之后,毛泽东从龙溪中学图书馆等处搜集了一批书籍运回瑞金,充实中央图书馆。加之苏区拨款3000银圆,这里渐渐有了6000余册藏书。有次乡间打土豪,群众要烧劣绅的藏书,恰逢徐特立在场,他劝阻说,文化是对革命有用的东西,建议大家将书运回“熬厅子”。

为了充实图书馆,毛泽东在给红军发布的命令中强调,攻打城市时,发现的所有书籍一律上交,不可以就地销毁,因为大部分书籍可以拿来为我党所用。遵照这个要求,红军每打下一座县城都注意保护学校、书店,见到书刊立即派专人整理、保护。红军攻克兴国、于都等县城时,收缴的书刊近万册,都集中到了瑞金。

当年住图书馆隔壁的谢成福老人回忆说:“‘熬厅子’的凳子不够坐,屋里挤不下了,许多读书的人就在厅子外看书。”由于部队机关人员白天上班不能来阅览,便加开夜间阅览。入夜,这里汽灯、马灯、油灯争辉,好一幅“夜光展卷图”。

中央图书馆和中华苏维埃许多中央机关聚在一起。屋外土墙斑驳,屋内樟香沁人,门楣木牌上“中华苏维埃共和国中央图书馆”字迹清晰发亮。它似乎是个埋着火种的火盆,除了藏书,更藏着“建设一支有文化有理想的队伍”的追求。

一幅幅鲜活的历史画面,迭印着桌上的老版图书,从我的脑海中划过,书上那馆藏印章,显示着一种简陋之中的崇高,如暗夜之中的微光。在一个人、一个民族的生命历程中,有些事物会像一道光追着照亮你的心。而你的脚步有时也会被磁石吸引,去追赶那些闪光的事物。

这里的藏书,不但有马克思、列宁的著作,有五四时期的启蒙报刊,还有知识技能、励志信念方面的书籍。这或许从一个角度表明,那个时代进步青年追着革命走,既是因为改造社会、振兴民族的理想,也有知识文化之光的吸引。苏区民众追着红旗走,也追着知识之光走。

说到瑞金—长征—延安这条路,大家直接的联想也许只是红色革命的一条路,其实不然,它也是穷苦人追求文化知识和精神理想的一道光。

三

一个甲子以来,我一直工作、生活在西北,很少去赣南,与老家这个好生了得的图书馆几乎没有联系过。直到八九年前,我应中国延安干部学院之邀,给来自全国各地的学员讲传统文化课。讲完后,带班教员通知说:“明早学院组织去鲁迅图书馆现场教学。”他又补了一句:“鲁迅图书馆可是当年瑞金中华苏维埃中央图书馆,我们党的第一个图书馆!千万不要错失机会!”

什么什么?它就是我江西老家的“熬厅子”中央图书馆?多亏了最后这关键的一句,我立即申请参加。

真武洞离延河支流杏子河不远,近年来不但满目皆绿,绿荫甚至已经绵延有若流云。陕北高原在阳光下敷上了金箔,蓝天碎成了满河的兰花花。

想到马上要与从老家迁来的“熬厅子”重逢,不由得庄重起来。有一种命运感在我和这座图书馆之间流动。

从1932年到1934年,又到1948年,10多年间,这座图书馆亲历了国民党的“围剿”和抗日的烽火,它是怎样在飘摇的风雨、怒吼的浪涛中,艰难而又坚定地一步一步走过来的呢?那天我提问最多、最细,一副打破砂锅问到底的劲儿。自感有点失礼,却又由不得自己。

在反“围剿”中,苏区军民开始流动。有的书流落到群众家里,如珍宝般被老百姓珍藏起来,直到新中国成立,作为革命文物上交国家。那么,其他的书籍资料呢?长征开始后它们也跟着部队西进、北上,过草地、翻雪山吗?是怎样从一次次险境中挺过来的?长征多次变动路线、变更目的地,在频繁的变动中,为什么始终对这些书不离不弃?到达陕北后,馆里保存的书籍和资料,又是怎样重获生机、迭代更新的?后来党中央、毛主席转战陕北,这些书又“潜伏”在哪里?……无数个问题从心中冒出来。

我没有得到所有的答案。动荡的岁月湮没了许多的历史场面,烽烟使书本和口传中的记忆发黄了,模糊了!

我在现场飞速记下一些关键词,回来后又尽快查找了相关资料,尽可能将一些碎片修复、补齐,以避免遗忘。

四

长征的洪流,裹挟着铁血与硝烟,也托举着一座流动的圣殿——苏维埃中央图书馆,一步一步朝着自己的目标前进。当书籍和钢枪一起压在战士肩头时,这支队伍的力量就不只是枪杆子,也是笔杆子。当书籍在革命的烽火中能够得到精心的保护时,它就已经是一份历史的证词:红军是一支会打仗的队伍,更是一支心里有光、肩上扛着文化前行的队伍。

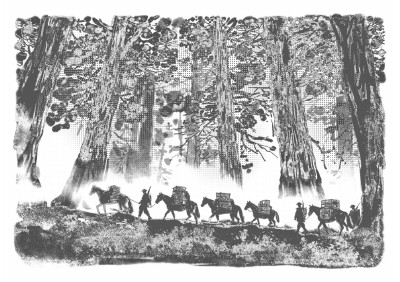

1935年秋,图书馆随中央红军到达陕北,成为“世界上唯一参加过长征的图书馆”。书籍通过骡马驮、战士背、担架转运,昼夜穿行于战火之中,沾上了泥土和鲜血,却始终未被放弃。“长征路上我们抬过人,担过武器,也担过书”,在“红旗飘飘”丛书中,一位老红军这样回忆。

这或许表明,人,生命之体;武器,生命之力;书籍,生命之光——这些是红军最看重的几样东西。它如同三棱镜,折射出红军这支队伍最根本的宗旨。

这么多承载着人类知识和思考的书籍,在枪林弹雨的漫漫征途上,与红军贴身伴行,这真是人类文化史上最亮眼的一道风景。许多外国记者在他们的文字中都有如此表述:红军,是一支有文化有理想有信念的部队。这印证了毛泽东说的,长征是播种机,是宣传队——是文化的播种机,是理想的宣传队。

到陕北不久,我们的图书馆又开馆了。巧的是和瑞金一样,它又一次坐落在了贴近中央机关的地方——安塞真武洞。洞窟是天然图书库,里边干燥而温暖,春天还有桃花瓣飘洒。在革命者心中,书籍和文化始终有着不可替代的神圣性。

五

到陕北后,红色图书馆在整理扩建基础上提升,它随着中国革命走过了中华苏维埃时代,开始在军民抗战新的革命实践中发挥新的作用。

1936年10月,鲁迅先生逝世不久,中共中央和中华苏维埃共和国政府在《为追悼鲁迅先生告全国同胞和全世界人士书》中决定,在边区与各地红军中举行鲁迅先生追悼会,设立鲁迅文学奖金基金10万元,并将中华苏维埃中央图书馆更名为“鲁迅图书馆”。海内外对此广有报道。

从此,新文化旗手鲁迅在黄土高原深处有了一个安魂之地。“革命魂”与“民族魂”两股洪流激荡起澎湃的浪涛。书籍之微光、思想之剑光,融为永不熄灭的信念之光。

1939年,毛泽东、林伯渠分别捐款,支持鲁迅图书馆扩建。周恩来从武汉带回了《鲁迅全集》相赠,现在还展示在馆内的玻璃柜中。一座规模并不大的图书馆,竟然很快创造了好几个“最”——最高级别的馆名:“鲁迅图书馆”;最高级别的支持者、捐赠者:毛泽东、周恩来、林伯渠;最高级别的馆长:长征“四老”中的董必武、林伯渠、徐特立等先后兼任。

斯诺写作《红星照耀中国》,到这里借阅《字林西报》;史沫特莱捐赠了一批外文书刊,还亲自参与“外文书刊部”的管理。一些进步新闻人士为了反映边区真实的面貌,常来这里查阅资料。

不久,边区教育厅发文,决定迁馆址于延安南关。鲁迅图书馆又一次进行了修缮、整理、采编工作,增加了藏书,扩大了读者群和借阅量,承担起为开展群众教育服务的各类职责。

当时的延安,是革命和抗日的中心,也是群众文化活动的中心舞台。鲁迅图书馆除了每年举办纪念鲁迅的相关活动,还融入边区蓬勃多彩的文化生活中,与抗大、鲁艺共享资源、互通创意,出了许多成果。毛泽东在陕北公学纪念鲁迅的讲话中,特别提及了鲁迅图书馆的作用。

是的,这座图书馆已不只是藏书之地,更是中国革命向世界递出的一张“文化名片”。

六

1947年胡宗南进攻延安,鲁迅图书馆的图书资料又一次化整为零,一部分随军东渡黄河,一部分就地隐藏。1949年之后,馆藏的主体,尤其是那些具有历史文物价值的手稿、资料和书刊,作为革命文物移送北京保存,其余馆藏迁至西安,后整体移交给陕西省政府。

进入西安,一开始它坐落在省政府新城大院内,与杨虎城公馆(西安事变指挥部)相邻。那是座“文物级”的老式黄墙灰瓦建筑,史称“秦王府”。1644年,农民起义领袖李自成在这里登基,建立大顺政权。

鲁迅图书馆和秦王府隔着历史长河的对视,寓意无穷。曾在这里称帝的李自成,由于没有新的政治理想和精神追求,其政权短短几个月就土崩瓦解。几百年来,多少人在思考、探寻其失败的原因。毛泽东却极有预见性地提出了共产党人进京赶考的历史课题,以新的理念为新中国的建立和发展奠基。我们党成功的秘密,不正从这里透露出些许消息吗!站在历史转折点上的秦王府,见证了这一切。

后来,鲁迅图书馆搬进了省政府的楼房中。在馆藏的10万余册书里,有当年长征路上的“幸存者”,也有新添的数字图书;5万余册杂志合订本里,夹着老读者的借阅条;1200余册报纸合订本里,藏着不同年代的故事。这几年,图书馆还初步完成了电子阅读升级,收藏了3万套数字图书。

鲁迅图书馆的故事,像一道光穿透近百年中国革命史的长河。它的每一段历程——无论是瑞金的初创、长征的坚守,还是延安的蓬勃、西安的复兴,都与中国革命的同频共振。

现在,我们这位“老朋友”在西安新城大院的一幢楼房中,占了一侧的两层。它以素面示人,没有任何华丽的装饰。它将自己大段大段雷鸣电闪的生涯隐于无声,用沉默显示着力度和稳重,以启后人。它的现状与它走过的路似乎不甚相称,我却很是理解——它一路走过的血雨腥风,不就是为了让知识、文化、思考和心灵之光平凡而久远地留在我们心里吗?

坐在它的阅览室中,我望着窗外的银杏,想起叶坪镇的香樟、真武洞的白杨……它们,都是捍卫民族之光的伟岸之树。在图书馆、书店林立,电子读物普及的当下,这座规模不大的图书馆,像年轻的红军战士一样,像长征的路标一样,结结实实地站立在历史的快车道上。

它站得那么结实!

《光明日报》(2025年10月03日 06版)