点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【走进昔日的抗日战场】

光明日报记者 尚文超 耿建扩 陈元秋

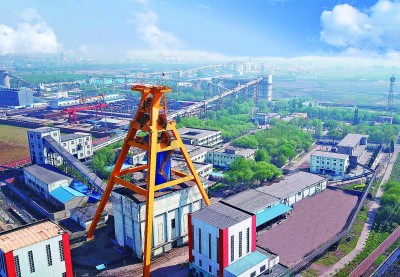

开滦集团一处新井。 邵志兴摄/光明图片

20世纪二三十年代,位于河北唐山的开滦煤矿,矿工们是怎样一种生存状态?

低矮的巷道里,一盏如豆的矿灯在黑暗中摇曳,映照出一个个弯曲的脊背。周遭煤尘弥漫,呛得人喘不过气来。黑是这里的主色调,那些被染得像煤一样黑的矿工们艰难地用镐一寸一寸敲击着煤层。汗,从额头淌了下来,那道刚刚有了点肉色的痕迹,旋即又被染得黢黑。地底下渗出的水浸湿了裤管,额头的汗浸透了薄衫,是水?是汗?是泪?抑或什么都有!

矿工,被人蔑称为“煤黑子”。他们工作在地下,生活在社会底层,繁重的劳作、瓦斯爆炸、冒顶塌方、矿主的压榨盘剥,每天都在吞噬着他们的生命。

1938年3月,侵华日军抢占了煤矿。矿工们身上的负担又重了一层——小鬼子为了掠夺更多的资源,强制推行“井下计工制”,工人每天要办理七道记工手续,不但延长了劳作时间,得到的报酬也比以前更低……

活不下去了,实在活不下去了!哪里有压迫,哪里就有反抗;哪里有压迫,哪里就有斗争。终于,开滦五矿的工人们在中共唐山工委领导下,掀起了同盟大罢工。

节振国,这个打小在煤矿中苦挣苦扎的年轻人,此时站到了最前方。

1910年,节振国出生在山东武城一个贫苦农家。后随父亲逃荒落脚在河北唐山赵各庄,成为一名矿工。

节振国自幼练武,一身好武艺。平素,为人侠义,常为受欺压的工友出头,渐渐地,成了工友们心中的主心骨。

在这次大罢工中,节振国被选为纠察队大队长,带领上千名队员手持斧头、镐把,与日寇斗争,终于迫使资本家签订劳资协议16条,取消了“井下计工制”。

小鬼子岂能罢休。5月6日,日寇宪兵和伪军来到节振国的家,逮捕了他的哥哥与妻子。

节振国闻讯赶回家,冲进厨房抓起一把菜刀与日寇宪兵和伪警展开搏斗。日寇宪兵伍长朝他扑来,他闪身躲过,顺势就是一刀。小鬼子惨叫着倒在地上,他夺过伍长的战刀,左右劈砍,一连砍死砍伤3个日本宪兵和2个伪警!

其他敌人见势不妙,惊慌后撤,节振国割开哥哥身上的绑绳冲出屋门,就在他跳上院墙时,左腿中弹。好一个节振国,单腿一个抢步冲向敌人,扬手对着近前小鬼子的面门就是一刀。趁敌人退出院外的机会,他一个箭步翻上墙头。那天,他一人砍翻了7个鬼子。

“节振国刀劈鬼子!”矿工们奔走相告,消息像野火燎原,燃遍了冀东大地。就连远在陕北的党中央也知道了这件事,毛泽东同志称赞节振国是“民族英雄”!

伤愈后,节振国组建了冀东第一支工人抗日游击队,后整编入八路军第十二团。他率部神出鬼没、袭敌破寨,小鬼子闻风丧胆。1939年,他光荣加入中国共产党,从仗义行侠的好汉成长为坚定的共产主义战士。

1940年8月1日,节振国率部队夜袭赵各庄敌人弹药库后,撤至滦县下尤各庄休整。下午2点,部队遭到敌人围攻,突围中,节振国左胸中弹,壮烈牺牲。时年30岁。

节振国牺牲了,但他的精神不死。“节振国工人大队”仍在继续战斗——成了永不褪色的号角。抗战胜利后,这支以产业工人为主的英雄部队编入八路军冀东军区第四十六团,继续在东北战场、华北战场建功立业。

新中国成立后,文艺工作者创作了大量反映烈士事迹的作品。《赤胆忠心》《血染春秋》《威震敌胆》等小说广为传颂,现代京剧《节振国》巡演大江南北,1965年被拍成彩色戏曲片全国公映……节振国用三十载生命和热血点燃的火把,在争取民族自由和解放的路上为人们发着光,照亮了一代又一代人。

…………

秋阳下,“走进昔日的抗日战场”采访组来到唐山市的开滦集团。没有预想中的粉尘与喧嚣,取而代之的是绿意盎然的草坪和清爽的空气。

在赵各庄节振国纪念馆,墙上的一幅幅照片,记载着煤矿的一页页历史。台阶前屹立着节振国烈士的雕像,高大、挺拔。

开滦集团外宣科科长刘月带着记者参观:“你看,现在采煤已经采用5G系统,岗位工人们看着屏幕操控就能完成井下作业。”

在地面调度指挥中心,大屏幕上“直播”着采煤作业:采煤机精准截割,液压支架自动跟机,刮板输送机自动推移,“三机设备”默契配合;割落的煤炭源源不断地向外输送……

在职工服务中心,记者遇到了综采一队的李师傅。他刚从井下换班上来,正在接受理疗师的按摩:“我父辈当年也在矿上,回到家累得话都不想说,浑身疼得睡不着。现在呢?”他笑着指了指窗外,“你看下了班,大家可以去活动室下棋、打球……”

那惬意的身影,不正是对先烈最好的告慰吗?!

《光明日报》(2025年10月04日 01版)