点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

●向新探索,福建的海更深了 ●向绿发力,福建的海更净了 ●向远而行,福建的海更阔了

怎样经略海洋?福建给我们打了个样儿!

【携手奔赴现代化的明天】

福建日报、光明日报联合调研组

说起福建的山和水,有句民谚:八山一水一分田。

的确,福建多山,群峰耸峙,丘陵蜿蜒,耕地少得实在可怜——人均耕地面积仅为全国平均水平1/4。福建人常常自嘲:“厝边百步咧平地拢算稀罕物(家门口百米平地都算稀罕)。”

福建也有优势:3324公里的海岸线,那可是全国第二长;13.6万平方公里的海域面积,是全省陆域面积的1.1倍。

福建人是什么性格?爱拼才会赢!那就妥了,西边山拦,拼!东临大海,拼!“八闽共念山海经”,曲调悠悠然,昂昂然。

那就说海洋:2024年,海水养殖产量全国第一,人均水产品占有量全国第一,水产品出口量连续12年全国第一……

在高质量开发海洋上,为我们打了个样儿!

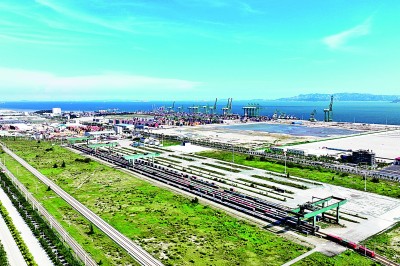

福州港江阴港区海铁联运一体化运营开通。福建港口集团供图

40万吨巨轮满载来自巴西的铁矿石,靠泊莆田港务集团权属罗屿港口进行全卸作业。福建港口集团供图

连江筱埕镇官坞村附近海域,一片片“海带田”整齐排列,渔民驾驶着渔船,利用吊机将一条条海带绳拖曳装船。李宁伟摄/光明图片

向新探索,福建的海更深了

“我阿公那辈人出海,那可真是刀尖上讨生活啊!”在泉州祥芝渔港码头,渔民陈阿贵一边整理渔具,一边跟调研组说起老辈人对大海的恐惧。

陈阿贵今年63岁,土生土长的本地人,世代打鱼为生。

“那时候出海就像赌博,拿命赌呀!老辈人怎么讲?‘三寸板内是娘房,三寸板外见阎王。’船板就那么薄薄一层,里头是家,外头就是鬼门关。”陈阿贵操着一口浓重的闽南口音,讲起来声情并茂。

“是不是最怕遇上台风?”调研组问。

“哎哟,遇上大风,那可不惊死个人呐!整个海就跟翻了锅的滚水一样,用绳子把自己绑在船上,其他交天公伯!”回忆起那个场景,他的声音低沉下来,“喏,五几年那次,死了多少人啊……”

陈阿贵口中的这场台风,就是《福建地理志》记载的1959年03号台风。该台风袭击厦漳泉沿海地区,冲毁海堤1700多处,数千艘船只因来不及避风而沉没。

“现在情况怎么样?”

“大不一样喽!有科技保驾护航。气象预报准得很,今天什么风,明天什么浪,手机一点就清楚。出不出海心里早有了数!每艘船还装了定位系统,行到哪,岸顶看得明明白白。”陈阿贵的脸上阴转晴。

他指了指旁边渔船上一个一尺见方的盒子:“你们看,这是‘海丝卫星终端’。装了这个,不仅船上有北斗导航,而且有WiFi,漂在海上也能跟家里视频聊天。”

正讲着,陈阿贵手机响起——船员从海上打来的视频。画面里,一个皮肤黝黑的年轻人站在宽敞的驾驶舱,背后是现代仪器,声嗓清晰,笑声爽朗:“今天收获不错,我看市场上巴浪鱼价格好,一会儿转去就卸货!”

挂掉电话,陈阿贵转头对调研组感慨:“现在不光知道怎么捕鱼,还随时知道市场上什么价,该往哪里卖。以前出海,是提心吊胆搏性命。现在,是踏踏实实挣票子。”

现今的福建人眼中,海,成了实打实的“聚宝盆”——同样是13.6万平方公里的海域,在科技加持下,渔获翻着倍增长。

从连江定海村码头乘船约15分钟,调研组登上了矗立于海天之间的深远海智能养殖平台“乾动1号”。负责人郭建涛站在甲板控制台前,轻触手机屏幕,身旁大幕上实时数据跃动:水温、溶解氧、pH值……

“今天的养殖,早就自动化喽。两三人、一部手机,就能养上百吨大黄鱼!”他指向远处,自动投喂机正划出优美弧线,饲料落水瞬间,水下金灿灿一片。

这座如足球场般巨大的网箱装有智能转网系统,可360度旋转“晒太阳”,网衣自洁、鱼群健康,更能抵御17级台风。

“起网啦——”一声吆喝响起。调研组循声望去,只见渔网徐徐升腾,无数大黄鱼在网中跳跃,阳光下,金光迸溅。

养殖空间的拓展,提高了海的“利用率”;而优质种源的引进,则大大增强了海的“附加值”。

“快来看看我们的海带新品:无边海带!全国独一份。”在连江沙澳湾,老渔民吴依嫩扛着刚从筏架收回的海带,满脸喜悦地向调研组展示。他手中宽大完整的海带叶片在阳光下泛着深绿的光泽:“以前的海带,叶边全是褶,一不小心就会碎成渣。切掉毛边,浪费起码三四成呐。现在好了,整片都是宝!”

吴依嫩喜悦的背后,是一场持续数十年的海洋渔业革命。他所提及的“无边海带”,是连江育种人“十年磨一剑”的成果。

“全国每3株海带苗,就有2株是‘连江出品’。”连江县海洋与渔业局高级工程师王为刚说道。近乎零损耗的叶片成为精深加工的“黄金原料”,成品率飙升35%以上,收益也翻了番。

种苗是水产业的“芯片”。近年来福建大力推进“水产种业振兴专项行动计划”,组建近百个种业创新团队,年产优质水产种苗2万亿单位,规模居全国首位。如今在这片海域中,海带、鲍鱼、大黄鱼三大“王牌”产品良种覆盖率已超80%。

从搏命出海的愁眉锁眼,到从容捕捞的悠然自得;从风吹浪打的简陋渔排,到稳立深海的智能平台;从碎渣频出的褶皱海带,到完整高值的“无边”新种……向新探索,福建这片海,从未像今天这么深、这么广!

向绿发力,福建的海更净了

清晨,宁德官井洋海域,薄雾尚未散尽,几只渔船正缓缓靠岸,船舱里装满了昨夜收获的大黄鱼。

船老大宋向国告诉记者,官井洋海域是重要的大黄鱼内湾性产卵场。当地渔民都知道,只要这片海有收成,半年的日子就有着落了。民间流传着这样的歌谣:“官井洋,半年粮,黄瓜(大黄鱼)叫,渔民笑。”

然而,这片海湾也曾“病”过。

那是十几年前,人工育苗成功后,大黄鱼养殖火得不得了,海面上到处是渔排。宋向国当年也是远近闻名的大养殖户:“那时候水好、鱼肥,全国的客商都来抢购,谁不心动?能多养一点就多养一点。”

可是渔排越挤,问题就越多。饲料残渣堆在海底,生活垃圾直接倒进海里。夏天一来,水成了墨绿色,腥臭扑鼻。最可怕的是鱼病频发,白点病一场下来,几万斤鱼一夜间就全翻了肚皮。“2009年那回,我一家就亏了100多万元。”宋向国叹了一口气。

必须让负累不堪的海“透口气”!痛定思痛,当地政府很快行动起来——清海。

可这一“清”,宋向国心里犯起了嘀咕:“拆了网箱,一家老小吃啥?”

县干部带着渔业专家,上门讲政策、算长远账。理讲清了、顾虑没了,宋向国心里亮堂了:“换上环保塑胶网箱,渔排间距大了,潮水畅通,鱼病减少。养得少了,产量反而上去了!”

就这样,一个个“宋向国”拆网箱、治脏污,主动加入“清海”中来。

海清了,湾净了,风爽了,生活的路子也宽了。当地发展起精品民宿、海钓、房车露营等项目,让渔民有了新生计。宋向国的弟弟改行开起了渔家乐,他自己偶尔帮忙接待游客:“休渔期也不怕没收入了,旅游饭一样香!”

更大的变化在观念上。如今休渔期一到,渔民们自觉收网,没人偷捕,还争着当起了义务监督员。“大家心里明白:鱼捞完了,明天哪还会有鱼!得为子孙考虑啊!”宋向国说。

陆海相连,要让海更清、湾更美,也要从陆地做文章,抓好“全域系统治理”。

在漳州东山县东山湾,200多公顷红树林绿意葱茏,一条木栈道宛如飘带,舒展在海面之上。间或有几只白鹭翩然飞过,栖落在枝头、水畔。

“这景色,看了从眼里舒服到心里!”家住附近礁头村的村民黄锦波几乎每天都要来这儿走上一趟。他说,这样成片成片的红树林,已经有好些年不见了。

“早年间,湾里尽是淤泥,哪还有海的样子?简直是‘死水湾’。”黄锦波回忆。2019年,附近水质一度降为劣四类,被中央环保督察点名通报。

“病根”,除了养殖污染,与陆上生活污水、工业废水源源不断排入湾区也大有关系。沙滩上垃圾堆积,像长了一块块牛皮癣……

对症下药——除淤泥、造新滩、种红树林。几年工夫,“死水湾”变成了“美景湾”。

为守护好这片碧海银滩,福建从制度上全方位呵护。

“白海豚!”一声惊呼划破清晨的静谧,把调研组的目光一齐引向船舷左侧。晨光映着厦门海沧湾的波光,距离船身约50米处,一个粉白色的身影轻盈跃出水面,又灵巧地一闪而没,带起一串晶莹水珠。

“这是国家一级保护动物中华白海豚。这家伙稀奇得很,都叫它‘水上大熊猫’。”和调研组一起出海的厦门海事法院行政和生态环境审判庭一级法官郑新颖说。

猎猎海风中,郑新颖讲起这片海域不久前发生的一段插曲——

2024年5月的一个凌晨,一家物流公司违法将434立方米渣土直接倒进毗邻中华白海豚保护区的海域!

表面上,这些渣土并非有毒有害物质,但在潮汐和洋流的作用下,它们有可能影响海域循环,进而影响生态系统。

“对此类案件,传统流程是‘先裁判、后修复’。”郑新颖介绍,“可又怎么等得起?!海水流动不息,损害正在扩散,我们必须‘与时间赛跑’!”

针对此类案件,厦门海事法院创新了司法保护模式——“先予修复、诉中追责”。海警局与渣土办紧急开辟“应急收纳通道”,把倾倒的渣土转运出来,用作市政道路的建材。与此同时,法院请来生态技术调查官和环境专家现场勘验,指导修复操作。短短几周,海岸线恢复如初。

向绿发力,福建的制度创新一项接着一项。全国首个海洋碳汇交易服务平台,就由福建首创。

通俗地说,福建现在的“海洋蓝碳交易”就像给大海办了一张“银行卡”,把海里的海带、牡蛎、红树林等生物吸收的二氧化碳折算成“存款”(碳汇),谁想抵消自己排出的二氧化碳,就来花钱买这笔“存款”,钱直接打到养海人、护林人的账户上,于是“保护海洋就能赚钱”变成了现实。

海带企业福建亿达食品有限公司负责人邱碧香是受益者之一。接受采访时,她颇为自豪:“公司养殖了3000亩海带,每年可形成3万吨的渔业碳汇量,交易后,年年都会有几十万元收入。”

向远而行,福建的海更阔了

“在马可·波罗游记里,我们泉州港那可是‘东方第一大港’呢!”说起泉州港的历史,讲解员伍雅君的眉眼间透出满满的自豪。

这是个礼拜天,位于泉州的福建省世茂海上丝绸之路博物馆里,伍雅君的讲解吸引了一圈又一圈的孩子支棱着耳朵听。

从古代海上丝绸之路到二十一世纪海上丝绸之路,舳舻千里的盛况,在福建延续至今。

“泉州交管,23号引水,准备离中燃码头!”“引航,拖10缆绳带好……”伴着清晰明快的口令声,一级引航员陈百泉敏捷地攀上一艘大山一样的外籍油轮,接管指挥权,开始又一天高精度的“海上引路”。

泉州港每年需要引领进出港的船舶有近2000艘,陈百泉日常的工作是将来自世界各地的大型船舶安全引领进出港。

“世界各地的货轮越来越多!我刚刚当上引航员的时候,一年大概只要引领100艘船。受益于共建‘一带一路’,来的大船数量翻了好几番。建站初期,有6个引航员;现在增加到了22个,还一天到晚忙得脚不沾地。”陈百泉说。

这一盛况,与福建大力发展港口经济密不可分。

2018年年底,首条以“丝路海运”命名的集装箱航线在厦门起航。小到茶叶、衣服鞋帽,大到汽车、机械,越来越多本土及周边地区产品由海上丝路销往全球。“丝路海运”不仅积极开拓多式联运物流新通道,大大缩短货物在途时间,更通过智能集装箱实时定位、数据互联等创新方式打造多部门、跨行业的合作范例,实现了物流效率的飞跃。

作为海上丝绸之路核心区,截至目前,福建沿海已拥有福州港、厦门港、湄洲湾港、泉州港四大港口,可常态化靠泊集装箱船、油船、散货船等各类世界最大主力船型。今年7月份的数据显示,全省港口约300条集装箱班轮航线,每月达2200个航次,通往全球60多个国家和地区。

厦门港东渡港区,海天码头前沿立着一块牌子——“丝路海运始发港”。

“你们猜,一双福建产的运动鞋,出厂后经海运发往菲律宾,在当地上架销售,前后需要多少天?”采访中,福建丝路海运运营有限公司总经理李南抛出一个问题。

还没等调研组回答,他自己先揭开谜底:“在厦门,这个时间已经被控制在一周左右。”

确实,在福建人的眼里,关注的已不仅仅是家门口这片海,印度洋、太平洋、大西洋,他们把目光投向了更远的海。

走出福建天更阔。以海为媒,与世界对话,“海上福建”的“朋友圈”越来越大。

刚从印度尼西亚回到国内,福建淼天汇食品有限公司总经理林峥嵘又马不停蹄地赶到了工厂。

“我们在印尼三宝垄市建了座白对虾养殖场,虾苗养满4个月后就地粗加工,再运到福州深加工,就成了大家熟悉的虾滑。”

“为什么要在印尼建工厂?”调研组不解。

“这样能够降低生产成本,获得更大的市场空间。‘两国双厂’合作模式,于我们来说,收益更大;于印尼来说,能为当地提供更多就业岗位。”林峥嵘毫不掩饰“商业机密”。

最近,林峥嵘又有了新目标——积极加入中印尼“两国双园”。“两国在国境内互设园区。企业入驻园区后,‘出海’更便捷!很多事项由园区‘打包’统一负责,通关时间大大缩减。”

这样的合作,福建和马耳他、马尔代夫、马来西亚等国都在开展。

600多年前,郑和船队从福建启航,七下西洋,掀开了世界大航海时代的序幕。如今的福建,深水泊位星罗棋布、巨轮云集、货通全球,更显“长与物华新”。

从“向海进军”,到“海上福州”,再到“海上福建”,推进海洋经济高质量发展,福建,一张蓝图绘到底。

向新探索,向绿发力,向远而行,福建“蓝色引擎”动力澎湃。

向前!向前!向前!劈波斩浪,向海图强,未来的福建又该会是怎样的景象?!

(作者:福建日报、光明日报联合调研组 调研组成员:福建日报记者陈辉宗、张辉、张颖 光明日报记者高建进、赵斌艺、栗念跃、王忠耀、陈城、冯家照)

《光明日报》(2025年10月09日 01版)