点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:罗宾·乔治·安德鲁斯

2016年,在美国航空航天局(NASA)近地天体研究中心工作的法尔诺基亚发现了一个不同寻常的目标——一颗名为2003 RM的小行星似乎正在按自己的“想法”游荡。引力作用并不能解释它绕太阳运动时的轨道变化。

法尔诺基亚和同事花了不少时间来研究这颗“不走寻常路”的小行星,但到了2017年,他们还没得出任何确切的结论。此后,科学家又发现了受到广泛关注的天体“奥陌陌”,以及其他13颗新天体,它们似乎都在太阳系中无序地横冲直撞。由于人们始终观测不到其推力来源,美国密歇根州立大学的行星科学家达里尔·塞利格曼给这14颗奇特的天体起了一个相当吸引人的名字——“暗彗星”。

暗彗星的出现暗示着我们对彗星的了解还远远不够,但这个谜题可能很快就能得到新的解答。在两台强大的天文望远镜的帮助下,科学家希望能精细地观察这些天体。更幸运的是,一艘已经完成主任务的日本航天器正在前往一颗暗彗星的途中,计划进行近距离观测。

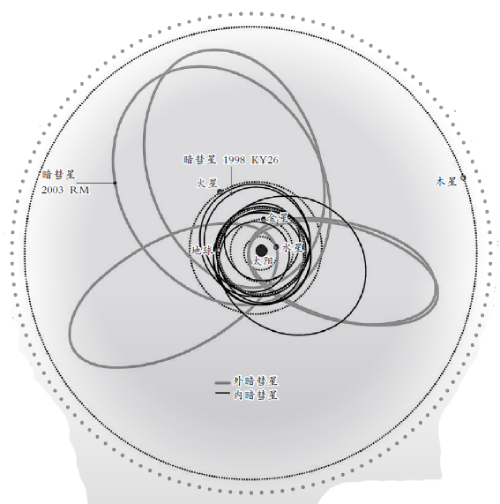

暗彗星示意图

暗彗星轨道示意图

彗星般的移动

作为太阳系形成初期遗留下来的岩石碎片,小行星运动所受的影响可不只有太阳和行星的引力,太阳辐射也在其中扮演了重要角色,当太阳辐射的光子撞击岩石小行星表面时,会产生微小的推力,这种影响的效应会随着时间的推移逐渐显现。“反射阳光所产生的压力并不大,否则,在阳光明媚的日子我们就会被吹倒”,英国贝尔法斯特女王大学的天体物理学家艾伦·菲茨西蒙斯说。另外还有雅科夫斯基效应,即小行星自转过程中朝向太阳的一侧吸收太阳辐射升温,当变暖的面转向背阴面时,它会对外辐射并重新冷却下来,这种辐射起到了微型推进器的作用,推动小行星移动。

2016年,法尔诺基亚和同事正在一份近地小行星名单中寻找雅科夫斯基效应的实测证据。他们的报告指出,即使考虑了太阳光压导致的轨道偏移效应,这些小行星中仍有几颗似乎存在无法用引力解释的非引力加速度。当时他们认为,这些发现大多可以用观测误差解释,这些轨道在经过修正后将恢复正常。

但其中一颗小行星却不按常理出牌。“2003 RM有些奇怪”,塞利格曼说。它表现得就像一颗冰质的彗星。彗星的不规则运动通常很容易解释。“彗星表面有冰,当彗星足够靠近太阳时,这些冰开始升华,由此给彗星带来了微小的推力”,法尔诺基亚说。

彗星的气体喷发过程通常是不可见的,只有借助特殊的望远镜加滤光片才能观测到,但在彗星活动时表面喷出的尘埃却非常明显。即便只有1千克的尘埃,且尘埃颗粒的直径不超过千分之一毫米,也极易被探测到。因为这些尘埃会扩散成一个非常薄且宽广的盘,强烈地散射星光。但2003 RM看起来就像一个光点。它周围没有气体和尘埃组成的彗发,也没有尾巴。远远看去,它就和小行星一模一样。

但这并不意味着它没有暗藏正在挥发的冰。“科学家越来越认识到,小行星和彗星其实是同一类天体的两种极端表现形式”,美国亚利桑那州立大学的天体物理学家史蒂夫·德施说。在过去几十年间,科学家发现它们之间的界限其实很模糊,一些小行星也富含水和冰。

彗星通常栖息在海王星轨道之外,在那里,水、氨、二氧化碳和一氧化碳等物质能够保持冻结状态。然而不知何故,在距离太阳的温暖光辉足够近的火星和木星之间的小行星带区域,人们竟然还发现了一些带有彗发和尘埃尾巴的天体在此徘徊,仿佛它们在度假时忘掉了回家的路。天文学家把它们称为主带彗星。

综合来看,2003 RM外形酷似小行星,但偶尔展现出彗星般的活动。“问题在于,从来没人报告过它有彗发或尘埃。”菲茨西蒙斯说道。塞利格曼、法尔诺基亚及他们的同事后来撰写了一篇论文,标题颇具寓言色彩——《梦想成为彗星的小行星》。当时,他们也曾为此感到困惑和不解。

“从图像中看,这些天体确实像小行星。”法尔诺基亚说,“但它们的运动方式更像彗星。”它们的动力学行为就像被冰升华引起的喷流推动着。但到目前为止,还没有发现任何类似喷流的证据。“这不可能只是巧合。”塞利格曼说,“这些加速一定存在某种触发机制。”

也就是在那段时间,“奥陌陌”不请自来,闯入了这场“派对”。

不速之客

2017年9月9日,夏威夷的一台望远镜发现“奥陌陌”后,世界各地的天文学家迅速展开追踪,很快就被其独特之处震惊了。这块岩石行星的轨道极其弯曲,表明它并非来自太阳系内部,而是源自遥远的太阳系之外。它的形状像煎饼或雪茄,且反照率极高。但真正让天文学界震惊的是,它在离开太阳系时加速了。近距离飞掠太阳的引力弹弓效应可以让它加速,但它加速的程度超出了引力弹弓可以解释的范围。

由于这颗天体被发现时已在逃离太阳系,天文学家收集观测数据的时间非常有限。这颗明亮的天体可能因非引力效应而加速,天文学家推测它或许是一颗彗星。但这种加速程度远超对典型彗星加速的预期。而且,尽管进行了紧急搜寻,他们却未发现任何彗星气体和尘埃喷发的迹象。

当时,有人(毫无确凿证据地)猜测这是一艘外星飞船。比如哈佛大学的天体物理学家阿维·洛布就认为它就是一艘由太阳辐射压力驱动的外星侦察器。当然,把这种形状奇特、推进力不明的天体想象成一艘外星飞船固然有趣,但大多数科学家并没有当真。这种荒唐的观点缺乏有力观测证据支持,已被包括德施在内的众多天文学家驳斥。“在过去,人们甚至不会认为是宇宙飞船,他们往往会联想到‘龙’或‘仙女’。”欧洲南方天文台的天文学家奥利维耶·艾诺说,“哪一个才是更有可能的解释呢:一个行为稍显怪异、与我们已知彗星有些相似的彗星,还是一艘宇宙飞船?”

坦白说,“奥陌陌”在离开时产生非引力加速度的原因仍然未知。这个天体再也不会回到我们附近,有限的观测数据只能提供一些线索,却无法给出确切答案。有人猜它可能是一块行星碎片,或许是气化的氮冰为它提供了类似火箭的推力,也有人怀疑它可能是一座正在升华的氢冰山。

“‘奥陌陌’之所以引人注目,是因为它是首个被发现的星际天体。”法尔诺基亚说道,他同样对其进行了深入研究。然而,更为关键的是,对于那些研究2003 RM不规则运动的人来说,“奥陌陌”的出现引发了共鸣。这两个天体都呈现出类似彗星的运动特征,可能是由于某种难以探测的冰气化所致。法尔诺基亚及其团队迅速在太阳系内展开了搜寻,寻找其他具有类似彗星特征的天体。2023年,塞利格曼、法尔诺基亚、艾诺等人宣布发现了六颗与2003 RM类似的天体,每个天体都表现出无法解释的非引力加速度,但完全找不到任何彗星活动的迹象。

搜寻更多这种类型天体的行动已经展开,而且很快就有了新的结果。截至2024年,法尔诺基亚团队又发现了7个暗彗星,使暗彗星的总数达到了14个。也就是从那时起,事情开始变得更加扑朔迷离了。

暗彗星家族

与以往发现的天体一样,这些天体异常的加速度无法用太阳辐射的影响解释。而且,正如科学家所预期的那样,他们并未发现这14颗岩石天体中有任何一颗存在喷射出尘埃的迹象。其他未参与这项研究的天文学家找不出他们的研究成果的任何瑕疵。

彗星表面喷射出的尘埃通常是很容易被观测到的。英国贝尔法斯特女王大学的行星天文学家梅格·施万布表示,这也表明,当这些天体被太阳辐射加热、冰开始气化时,它们“可能只是在间歇性地喷发,就像是一个小型的喷气式飞机”。然而,始终没有人观测到这些尘埃,这确实令人感到沮丧。

到了这个时候,塞利格曼已经发现这些暗彗星有一个非常奇特的特征:它们可以被划分为两个不同的家族。一个家族是外层暗彗星——我们称它们为“外暗彗星”,它们更倾向于停留在靠近木星和外太阳系的区域,并且反照率似乎更高,体积更大,直径可达数百米甚至更大。这些天体绕太阳运行的公转周期不到20年,起源于海王星之外的柯伊伯带。

小行星2003 RM就是一颗典型的“外暗彗星”。而内层暗彗星,也就是“内暗彗星”,则是另一类。这些天体的体积较小,直径通常不超过50米,它们的近圆形轨道几乎完全处于内太阳系。例如,名为1998 KY26的天体直径可能只有10米,是“内暗彗星”的代表。

研究团队认为“外暗彗星”或许更容易解释。这些反照率高且具有彗星轨道的天体,可能是一些冰彗星,其喷气和尘埃释放量极为有限,因而难以被探测到。如果是这样的话,它们或许为一个长期困扰科学家的问题提供了新的答案。“彗星是如何消亡的?”菲茨西蒙斯问道,“我们知道,其中一些会以解体或分裂的方式壮烈牺牲”,尤其是当它们像伊卡洛斯那样飞得离太阳太近时。然而,这些“外暗彗星”所呈现出的微弱彗星活动,似乎支持了另一种机制——“封装”。

如果“外暗彗星”足够靠近太阳,气化的水冰会将大量尘埃带入行星空间,而其中也有很大部分尘埃会重新落回彗星的冰核表面。随着时间推移,冰核不断被尘埃覆盖,逐渐隔绝了太阳辐射热量的传导。最终,可能只有小片区域会短暂性气化并释放少量气体。这也许最终会导致没有冰层暴露在外。“它们用尘埃将自己封装起来,仿佛在说,‘就这样吧,我不再是彗星了,我想变成一颗小行星。’”菲茨西蒙斯说道。

塞利格曼不确定“内暗彗星”和“外暗彗星”之间的关系有多么密切。一种可能是,“外暗彗星”有时会闯入内太阳系,“内暗彗星”更像是它们的晚期形态,正朝着彻底脱水消亡的方向发展。或者,“内暗彗星”可能是主带彗星(它们确实拥有可观测的彗发和尾巴),但因为已经被太阳炙烤了很久,它们几乎完全丧失了水分,无法再展现出任何彗星活动。

巧合的机会

尽管目前最强大的光学望远镜还未能为研究人员带来突破,但有另外两台望远镜很快就能助力他们的探索。其中一台是薇拉·鲁宾天文台,它将于今年晚些时候投入使用,仅需要几个月时间就能发现数百万颗新的小行星和大量彗星。几乎可以肯定的是,这会增加已知暗彗星的数量,为研究团队提供更多这类奇特天体来进行研究。

如果研究人员能够争取到使用机会的话,那么第二台望远镜就是韦布空间望远镜。它的红外相机能够捕捉到其他天文台都无法看到的景象,包括通常难以观测到的彗星水汽喷发。2023年,韦布空间望远镜首次在一颗主带彗星周围确认水蒸气的存在。追踪暗彗星喷射出的尘埃或许很难,但研究人员可以借助韦布空间望远镜寻找彗星喷发气体。“如果他们发现水蒸气排放,那真的就能确定了。”菲茨西蒙斯说,问题将就此解决。

让暗彗星研究者更为兴奋的是,事实上一艘日本航天器已经在前往一颗暗彗星的途中。日本的“隼鸟”2号任务的目标是从富含碳的小行星“龙宫”上获取纯净样本并带回地球,任务取得了远超预期的成功。2018年,“隼鸟”2号抵达“龙宫”。次年,它向小行星发射了一颗弹丸,炸出了一个陨石坑,从而暴露出表层以下的原始物质,随后它在飞掠过程中采集了一些颗粒。

2020年,“隼鸟”2号成功将这一无价之宝安全送回地球后,再次踏上太空之旅,开启了它的拓展任务。这一次,它肩负起了行星防御的重任。它被重新命名为“隼鸟”2号“锐”。它正飞向两颗比“龙宫”更小、但足以对地球构成威胁的近地小行星,开展近距离勘察。它将在2026年7月飞越一颗名为“天鸟船”的近地小行星,到2031年它将与更小的近地小行星1998 KY26会合。

1998 KY26正是一颗内暗彗星。“我很惊讶”,“隼鸟”2号任务的项目经理津田雄一说。这颗岩石天体最初被选中是因为它很小,自转速度极快,且与大尺寸的小行星(通常为碎石堆结构)不同,它只是一块单一结构的岩石碎片。“我们认为这对行星防御研究非常重要。”津田说。几年前,当1998 KY26被选为目标时,他的团队还没接触过任何暗彗星的研究。

2023年,为了给自己的暗彗星名单收集更多信息,塞利格曼在网上搜索了每一颗彗星的相关资料。当他查询1998 KY26时,大量的学术论文涌现在他的屏幕上。“当我把它们放在一起时,我就想,‘哇哦!’”他笑着说。“这太幸运了——纯属巧合。这就像锦上添花。”终于,一颗暗彗星即将被揭开神秘的面纱。

津田和他的团队仍在探讨当探测器抵达1998 KY26时的具体探测方案。他们可能会尝试环绕这颗暗彗星,扫描其表面,寻找任何类似彗星的冰和矿物质。他们还可以利用剩余的弹丸在其侧面炸出一个陨石坑,揭示其内部成分。“隼鸟”2号“锐”甚至可能在这块疯狂自转的岩石上尝试一次高风险着陆,为它的扩展任务画上句号。

无论最终的选择是什么,暗彗星研究团队都不敢相信他们的运气竟然如此之好。“他们将有很多有趣的发现。”艾诺说。暗彗星研究团队可能很快就会得到答案,而我们的太阳系也将变得更加可预测。“我想我还没有做好情感上的准备。”塞利格曼说,“保持神秘其实是很有趣的。”

(本版图文除光明图片外均由《环球科学》杂志社供稿)

《光明日报》(2025年10月09日 14版)