点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【知识·军旅·人生】

光明日报记者 章文 光明日报通讯员 钟福明 吴闰平

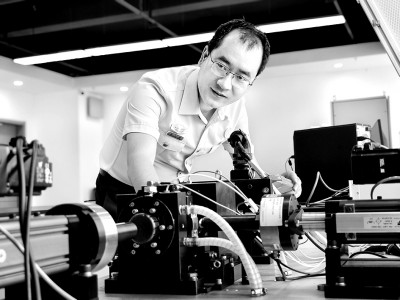

初秋的晨光刚照进研讨室,火箭军工程大学教授司小胜已带着团队围在屏幕前。指尖划过某新型武器健康管理系统的数据流时,他突然指着一组波动参数停下,俯身和团队成员一起翻找原始测试记录:“这个数值偏差要再核对,不能影响装备性能。”白板上很快布满算法优化的笔迹。

“科研等不得,暑假我们几乎每天都泡在实验室里。”说话间,司小胜的目光又落回屏幕。在他眼里,导弹装备的每一组数据,都藏着关乎战斗力的“关键信息”,容不得半分马虎。今年,他获评“全国先进工作者”。“这份荣誉更像份‘任务书’,激励着我要不断把技术往实里做。”司小胜说。

2010年攻读博士期间,司小胜一头扎进了装备故障与寿命预测领域。彼时那还是个冷门,可查资料寥寥无几。为了搜集基础数据,他跑遍10余家研究所,把60余套设备20多年的测试记录逐页翻看,在档案室里常常一待就是一整天,生怕漏掉一个关键信息。

数据收集回来,筛选分析又是道难关。上百万条数据要逐一核验、分类,他每周都加班加点,实验室的灯光常常亮到深夜。有一次忙到后半夜,他走出实验室准备回宿舍,脑子里突然闪过一个算法优化的思路,转身就往回跑,连落在门口的外套都忘了拿。

凭着这股韧劲,司小胜独创出多维数据融合分析法,成功“驯服”了装备在储存、通电、实战等不同状态下的百万级数据。这套方法不仅能精准预测装备寿命、提前预判故障位置,还能为作战指挥提供辅助参考。如今,相关技术已应用在多型主战装备上,让装备全寿命周期管理效率提升了40%。

2018年,司小胜主动递交申请,成为军队首批现役转改的文职人员。“导弹绿”换成“孔雀蓝”,他本色不改、干劲不减。

“科研不能关起门来搞,一线官兵的需求才是方向。”每次部队演训任务结束,司小胜总会第一时间赶到现场,和官兵们围坐在装备旁复盘。官兵们提出的各种问题,他都一一记在笔记本上,这些问题成了他调整科研方向的“指南针”。

一次调研,司小胜发现某型装备在高盐碱地区的故障率居高不下。为了找出原因,他蹲在装备旁仔细查看,最终弄清是潮湿气候加上土壤里的盐分,加速了金属部件的腐蚀。回到学校后,他带着团队收集不同地域、不同环境下的装备使用数据,在实验室里熬了无数个通宵,终于建成一套精准的预测模型,能根据环境差异算出装备剩余使用寿命,给基层部队带来了实实在在的便利——装备维护效率提高了,官兵们再也不用为“猜故障”而犯愁。

即使科研再忙,司小胜仍心系三尺讲台。他的课堂上,总少不了一个斑驳的航空继电器——这是个服役了15年的老零件。“你们看,它的老化轨迹和人很相似,年轻时故障率低,用久了就容易出问题。”讲课间隙,他一边转动手里的继电器,一边敲击键盘,大屏幕上实时跳出零件十年间的故障数据曲线,原本复杂的原理瞬间变得通俗易懂。学员们告诉记者:“司教授的课,大家都爱听。”

这些年,在司小胜指导下,多名学员的论文被评为军队级和省部级优秀论文,20余名硕士、博士研究生毕业后在科研岗位和基层一线经受淬炼,成为部队建设发展的重要力量。

在司小胜的办公桌上,摆着一块旧的设备故障分析模型,那是他带首届学员时一起打磨的,上面刻着“积小胜为大胜”。在托举导弹腾飞的路上,司小胜一步一个脚印地稳步前行。

《光明日报》(2025年10月12日 07版)