点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【业界新视角】

作者:韩建业(中国人民大学历史学院考古文博系教授)张镪(中国人民大学历史学院考古文博系博士生)

“龙飞凤舞”“龙凤呈祥”……在中国传统文化中,龙凤寓意神圣高贵,是中华文明的重要精神标识。我国最早的龙凤形象可以追溯到新石器时代中期,是中华先民信仰中的神圣形象,其中蕴含通天敬天的宇宙观,常寓意着“王权天授”。龙凤当然不是现实中的动物,但常以类似动物的形态表现出来。

西周时期的玉龙 本报记者李韵摄/光明图片

河姆渡文化的牙雕凤鸟匕形器 本报记者李韵摄/光明图片

陶寺文化的陶彩绘龙纹盘 本报记者李韵摄/光明图片

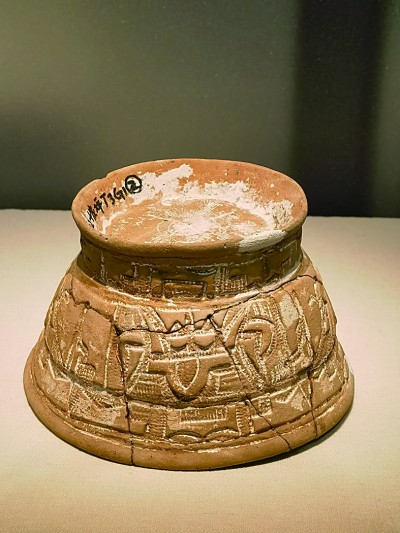

高庙文化的陶杯,腹部饰有四组单尖翘翼凤鸟和两组獠牙兽面图案。本报记者李韵摄/光明图片

一、通天敬天观念初现

湖南洪江高庙遗址的下层,有一处距今7500年前后的高庙文化大型祭祀场所,出土的白陶上戳印有复杂图案,发掘者贺刚先生认为其中包括飞龙、飞凤纹。飞龙形象最突出的特征是有一对或两对獠牙,似可吞噬一切的巨口,两侧一般还伸出双翼。飞凤只见凤首双翅,双翅上承载着飞龙、太阳,以及象征四方五位、天圆地方的八角星纹。龙、凤之间常见尖塔式纹样,很可能是“通天神庙”的形象。巧合的是,在遗址上也确曾发现巨大柱洞,表明存在过有粗柱的“通天神庙”式建筑。展翅欲飞的龙、凤及“通天神庙”等,反映出鲜活的祭祀通天景象,折射出长江中游先民强烈的敬天观念。桂阳千家坪等遗址也有类似的祭祀遗存和龙凤形象。

令人称奇的是,在辽宁阜新塔尺营子遗址兴隆洼文化遗存中,出土了一件刻有类似高庙獠牙龙纹的精致石牌,龙头两侧的“S”纹宛若龙身,时代也和高庙差不多。在附近的查海遗址还发现一处长近20米的卧龙形堆石。只是塔尺营子遗址并未发现凤形象,辽西地区凤形象的出现,要等到距今7000年前的赵宝沟文化。在内蒙古敖汉旗赵宝沟、南台地、小山等遗址发现的赵宝沟文化陶尊上面,刻画了三种类似鹿、鸟、野猪的形象。仔细观察,这里的鹿、鸟均带翼,应当是飞鹿、飞凤。所谓“野猪”不光有翼而且有獠牙、蛇颈,当如郭大顺先生所说,为龙或飞龙,三者显然都是神灵形象。这是北方地区首次出现龙凤组合形象。辽西与高庙到底如何交流尚不清楚,但共同的龙凤形象,则是史前时期中华大地已初步形成以通天敬天为核心的宇宙观的明确体现。

距今约7000年前,飞凤形象已扩展到长江下游的河姆渡文化。浙江余姚河姆渡遗址一陶盆外壁刻画了两组图像,一组是双凤鸟托举神化祖先的形象,一组是双凤鸟托举“神禾”的形象,加上“双凤托阳”雕刻象牙板,所蕴含的通天敬天观念和高庙一脉相承。

二、通天敬天观念普及

距今6000多年前,龙凤形象广泛分布于黄河、长江和西辽河流域的广大地区。

在黄河流域,以河南濮阳西水坡的蚌塑龙最为引人注目。在一座仰韶文化后冈类型墓葬里,墓主人身体两旁用蚌壳堆塑出东龙西虎。中国社会科学院考古研究所研究员冯时先生认为,这是已存在天文学上二十八宿体系的明证。而仰韶文化半坡类型、庙底沟类型彩陶上流行的鱼、鸟题材,新中国第一代考古学家石兴邦先生认为很有可能是古人心目中的龙、凤形象。半坡类型流行各种鱼纹,有些还有大口獠牙,和高庙、塔尺营子的獠牙龙类似。北首岭遗址发现的细颈壶上的鸟衔鱼纹、姜寨等遗址葫芦瓶上的鱼鸟相合纹等,则可能为龙、凤相争或融合的象征。

仰韶文化庙底沟期,开始流行彩陶鸟纹或凤形象。河南庙底沟等遗址发现的彩陶“三足乌”,既可视为展翅飞翔的凤鸟正面图像,也可理解为凤鸟托日,暗含“鸟日合体”的敬天观。陕西华县泉护村等遗址还有更清楚的侧体展翅凤鸟或展翅凤鸟负日图像。

辽西红山文化中,也有多种形态的龙凤形象。始建于距今约5700年的辽宁建平牛河梁遗址“女神庙”中,出土了动物翅膀、爪、吻部、獠牙等塑件,复原起来当为龙、凤的形象。赤峰彩陶坡遗址还发现一件蚌壳雕刻连缀的龙。稍后,红山文化玉器中更是有大量卷曲粗体的“猪龙”,少量细体的“C”形龙,以及玉凤鸟。距今5100年前后,建于牛河梁第二地点的三号圆形大坛,被认为是“迄今所见史前时期最完整的盖天宇宙论图解”,无疑就是当时的“圜丘”或天坛。遗址中出现龙凤、“圜丘”等元素,与通天敬天观念息息相关。

在长江流域,距今5500年前后的安徽含山凌家滩遗址,发现过一件胸腹部有八角星纹的玉“鹰”,两翅各有一个兽头,发掘者称其为猪头,有人说是熊头。其实这个造型与高庙白陶上飞凤托举八角星和龙的图像,精神相通。这件玉器上的“鹰”或为凤,兽头或为龙头。凌家滩还有单独的卷曲形态玉龙,还发现一座大型祭坛,上面有的祭祀坑中燎烧后瘗埋大量玉石器,并出土了可能用于祀天的玉璧,显然和高庙一样存在过祀天仪式和敬天观念。

三、王权天授观念形成

距今5000年前后,良渚文化的玉器、陶器等上面开始流行龙凤形象。瑶山、反山等最高等级墓地出土的玉琮、三叉形器等上面的完整神徽,上为头戴“介”字形羽冠的人物,下为大眼大口、长着獠牙的“兽”,习称“神人兽面纹”。李学勤先生曾提出下面的“兽”就是龙,我们可以将其理解成祖先乘飞龙升天的形象,可称为“神人乘龙纹”。这样的神徽下方,一般还有凤鸟形象相配,和高庙传统遥相呼应。琮本身也蕴含沟通天地或三界的意义,可见良渚文化的龙凤形象象征的不仅是“敬天”,还有“法祖”,而且和“良渚古国”最高统治者的身份相关,是“王权天授”的象征。有趣的是,一些良渚文化玉璧上刻画的高台立鸟形象,与山东莒县陵阳河、大朱家村和安徽蒙城尉迟寺等遗址发现的大汶口文化晚期陶尊上的高台鸟日合体图像,以及尉迟寺遗址的一件立鸟陶器神似。这里的立鸟(凤鸟)可能象征东夷或岛夷的祖先。立鸟刻在与祀天有关的玉璧上,或含以其先祖配天之意,这和周人以其先祖后稷配天的情况类似,同样寓意着“王权天授”。

距今4500年前后,在山西襄汾陶寺都邑遗址最高级别大墓出土的陶盘上,有彩绘口衔神禾的蟠龙纹图像,当为“王”的身份象征物。此后,又在陶寺大墓IIM22中发现龙面玉牌饰,在山东日照两城镇遗址发现龙面纹玉圭,在山东临朐西朱封大墓发现龙面形玉笄头。这些龙面都是上有“介”字形冠,且额头两侧有上翘角状物的形象。在陕西神木石峁、湖北天门石家河等都邑遗址,龙凤形象就更多了。

石峁遗址的皇城台南护墙附近,出土数十件石雕,其中最引人注目的是头顶有装饰、额头两侧有上翘角状物的龙面形象。有的龙面还佩戴耳环,和晚商青铜器上的正面龙纹图像接近。石峁发现的大头有鳞纹的蛇形石雕形象,则和二里头遗址出土的绿松石龙很接近,当为侧面的龙形象。石峁还有凤鸟形态、龙凤图案的玉器。龙凤形象在石峁皇城台的集中出现,当与其都邑性质相关。

距今约4000年前,“禹征三苗”之后进入夏代,龙凤题材玉器开始流行于江汉两湖地区,可以看作是长江中游地区经“禹征三苗”而被纳入夏王朝统治范围的标志。龙形象还包括盘龙、带角龙头、扇面形透雕龙饰等,凤鸟类有整体圆雕、团凤、圆牌、扇形透雕牌等。在湖北天门石家河遗址群的肖家屋脊、谭家岭等地点,湖北钟祥六合、湖南澧县孙家岗等遗址,出土了一些头两侧有角状物且有獠牙的龙面形象,有的还戴耳环;谭家岭、六合等地发现“介”字形冠龙面玉牌饰,谭家岭还有一种双凤托神人面飞升图案的玉器,下面的神人面有“介”字形冠,有大眼而无口鼻,类似河姆渡陶盆上的刻画图案,很可能是神化了的祖先面貌。

夏代晚期至商周以后,考古发现更多的龙形象。商周时期青铜器上的所谓饕餮纹,有不少就是变化了的龙形象。这些龙凤形象多半都出现在高等级遗址或墓葬当中,仍然和王权天授的观念存在莫大关联。

龙凤在中华上古先民心中,是能够沟通天地的神圣事物,体现的是先民对上天、天道或自然界、自然规律的敬畏。早期国家形成后,亦常以龙凤形象象征“王权天授”。沧海桑田,起源于七八千年前的龙凤形象延续至今,已演化成为力量、吉祥的象征,更凝聚着和谐、安宁与繁荣的美好寓意。

《光明日报》(2025年10月12日 11版)